この水、どこから来たの?―山梨県忍野村の調査事例―

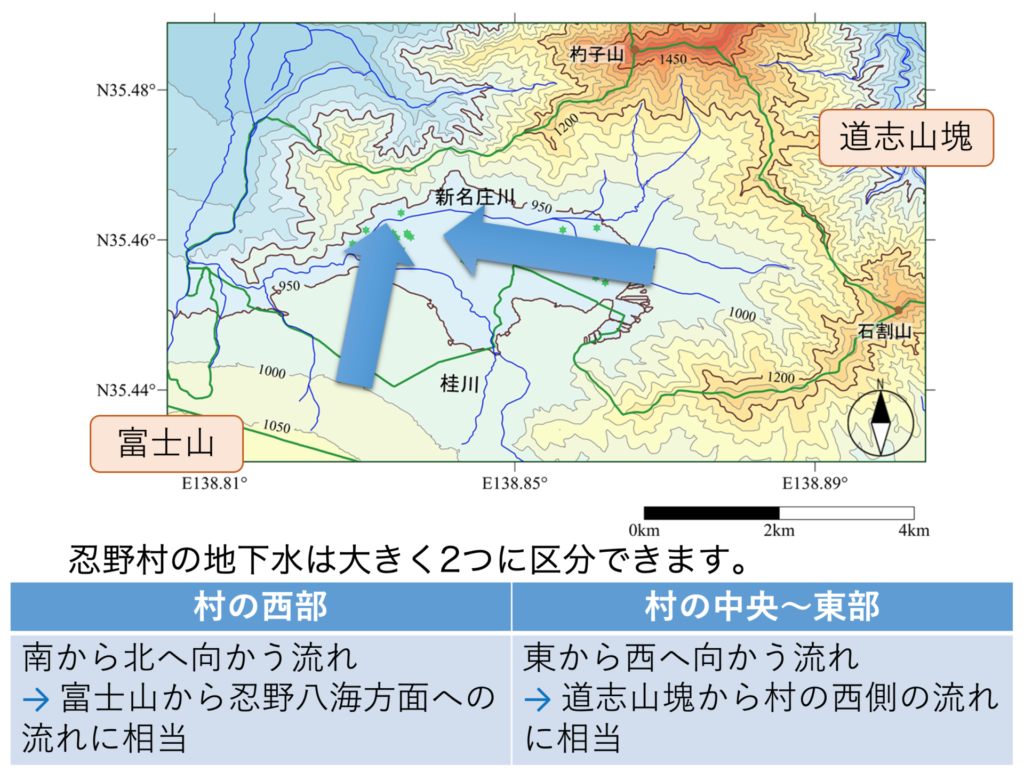

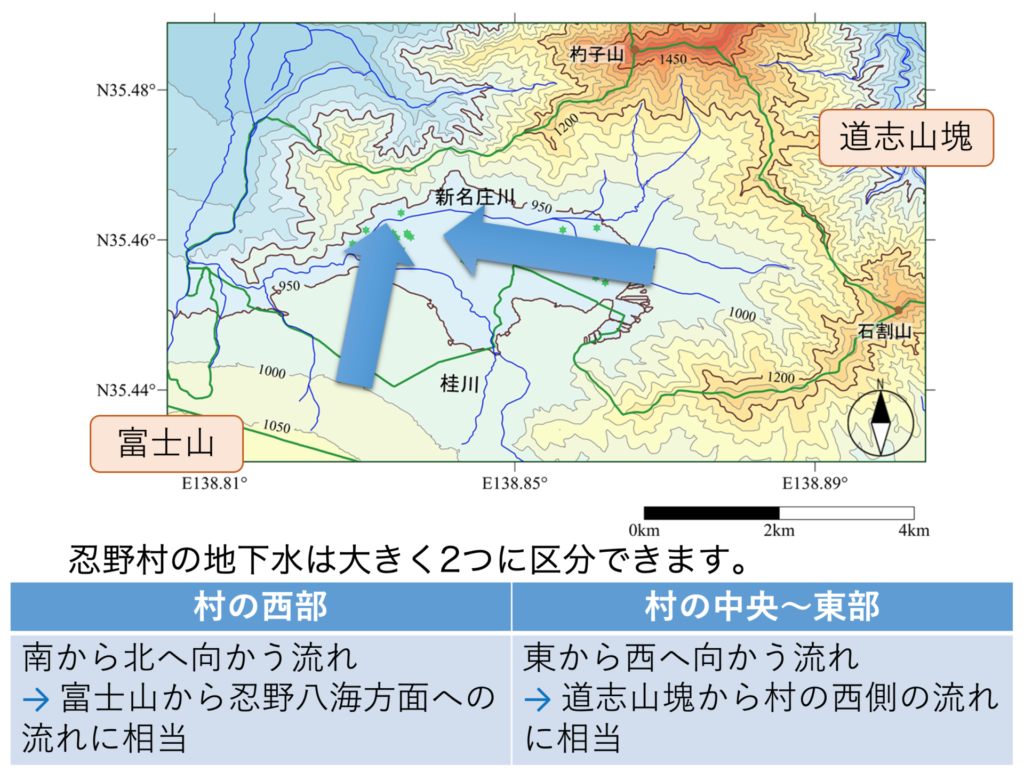

忍野村広域を対象とした調査を行い、忍野村の地下水や湧水などの水質の特徴を明らかにしました。また地下水位の測定結果から、村内の地下水がどこからきて(どこで涵養されて)、どこに向って流れているのか(どこに流出するのか)を調べました。検討の結果、以下の2つの流れがあることを把握しました。1つは村の西部において、南から北へ向かう流れが認められ、これは富士山で涵養された水が忍野八海の方面へ向かう流れに相当します。もう1つは村の中央から東部において、東から西に向かう地下水の流れが認められ、これは道志山塊で涵養された地下水が村の西側に向かう流れに相当しています。この地下水の流れと水質の特徴は整合していました。

忍野村の地下水流動

くわしくみる

地下水や湧水の水源までさかのぼる

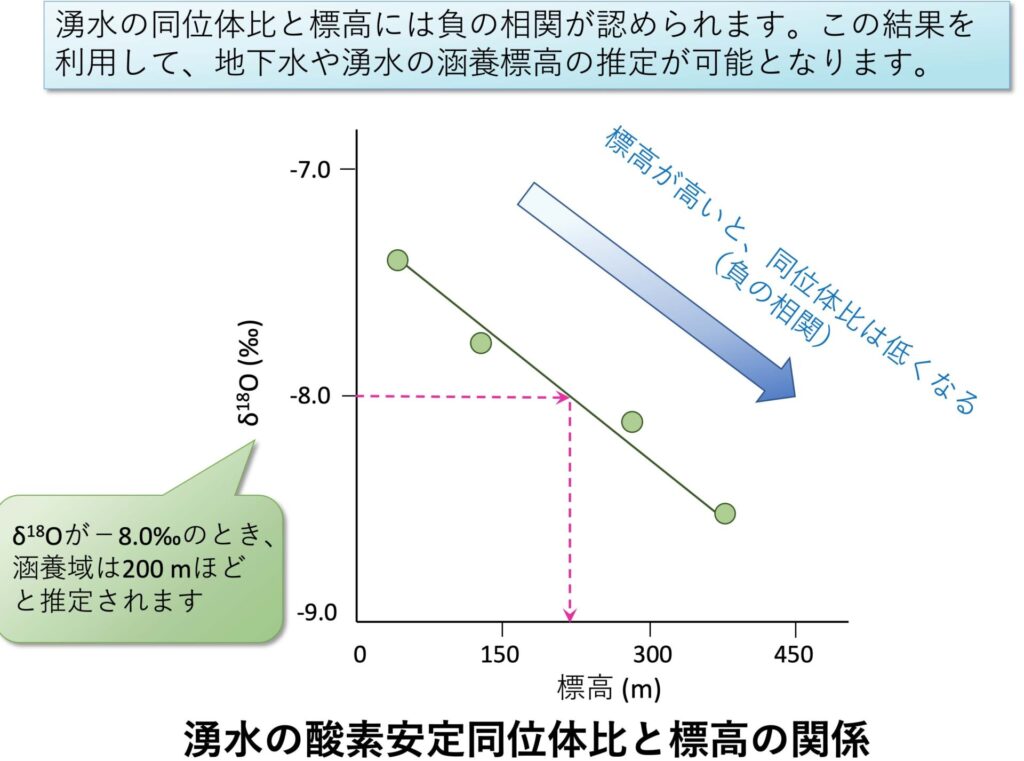

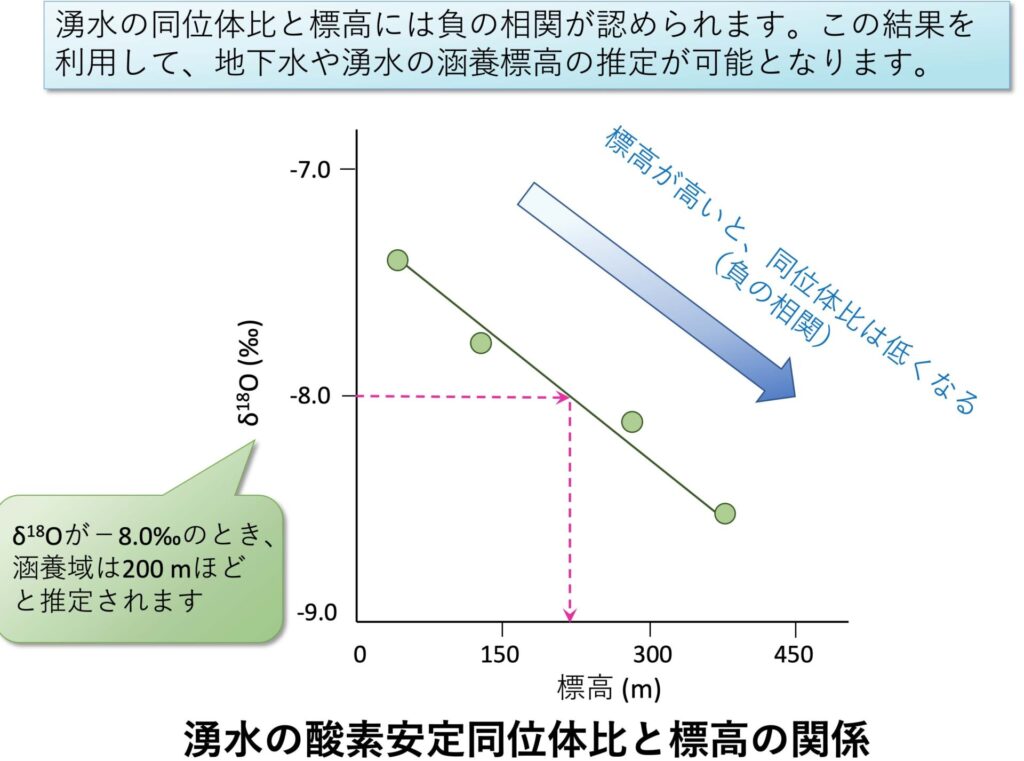

福島県沿岸域から内陸部を対象とした地下水流動研究の一環として、同地域の地下水や湧水の涵養標高を求めるために、2014年4月から2015年3月までの1年間、標高の異なる4地点で降水を採取し、それらの安定同位体比と標高の関係を求めました。また、同研究対象地域の中で集水域を把握できる湧水数か所の同位体比と標高の関係を示し、涵養直線を求めました。これらの結果をもとに、福島県沿岸域の湧水や地下水の涵養標高を推定しました。

くわしくみる

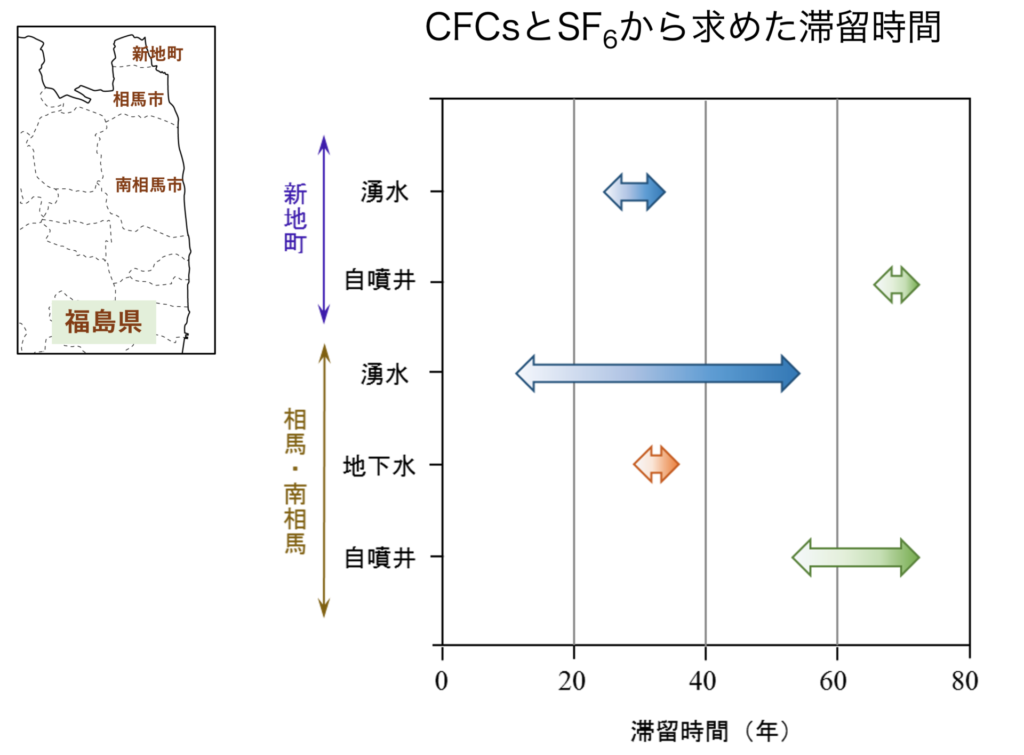

じわり、地下水、何年モノ? 福島県沿岸域の調査事例

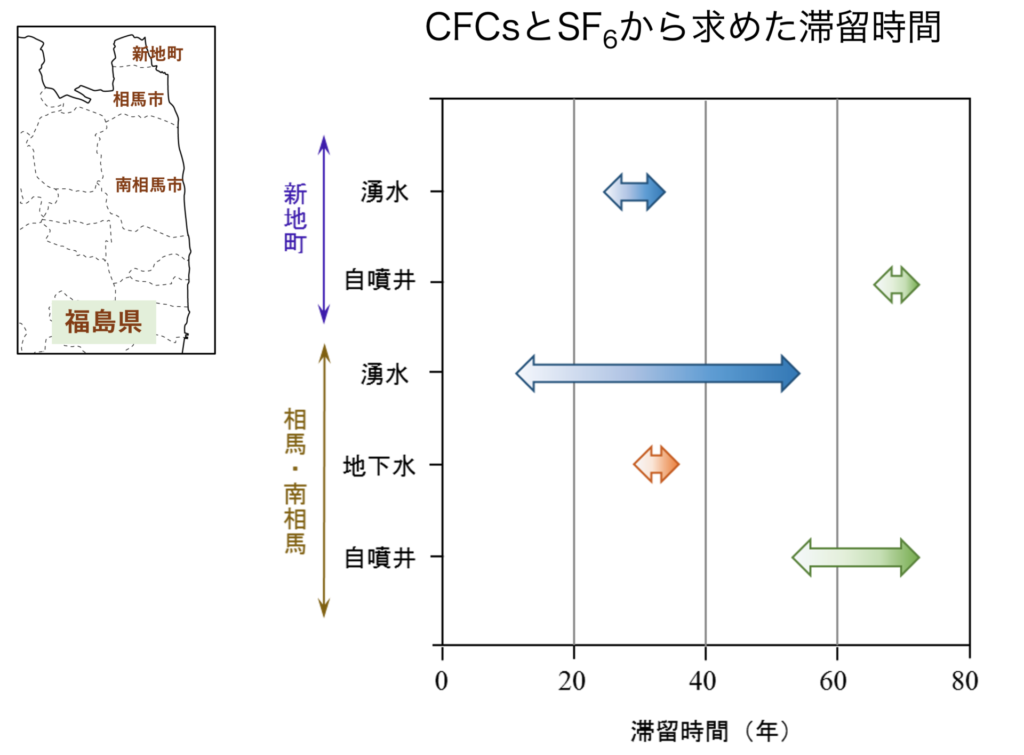

福島県沿岸域の地下水や湧水、自噴井を対象として、クロロフルオロカーボン類(CFCs)や六フッ化硫黄(SF6)を測定して滞留時間を指定した結果、湧水と地下水の滞留時間は約15年~45年の範囲、自噴井の滞留時間は約50年~75年の範囲を示し、相対的に自噴井の滞留時間が長いことが明らかとなりました。また、自噴井の多くはNa-HCO3型の水質組成を示し、二酸化ケイ素(SiO2)濃度が高いことから相対的に長い滞留時間を有する水質の特徴を有しており、滞留時間の推定値は水質の特徴とも矛盾がありませんでした。

湧水と地下水の滞留時間に比べて、自噴井の滞留時間は相対的に長く、約50~75年の範囲を示すことがわかりました。

くわしくみる

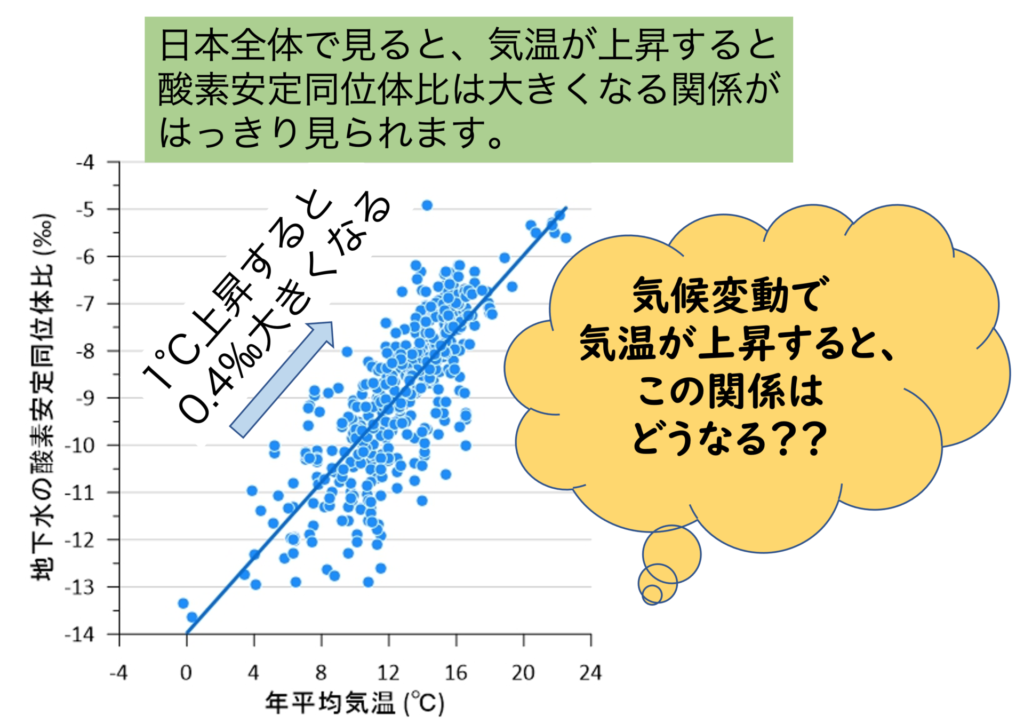

ミネラルウォーターから見える気候変動

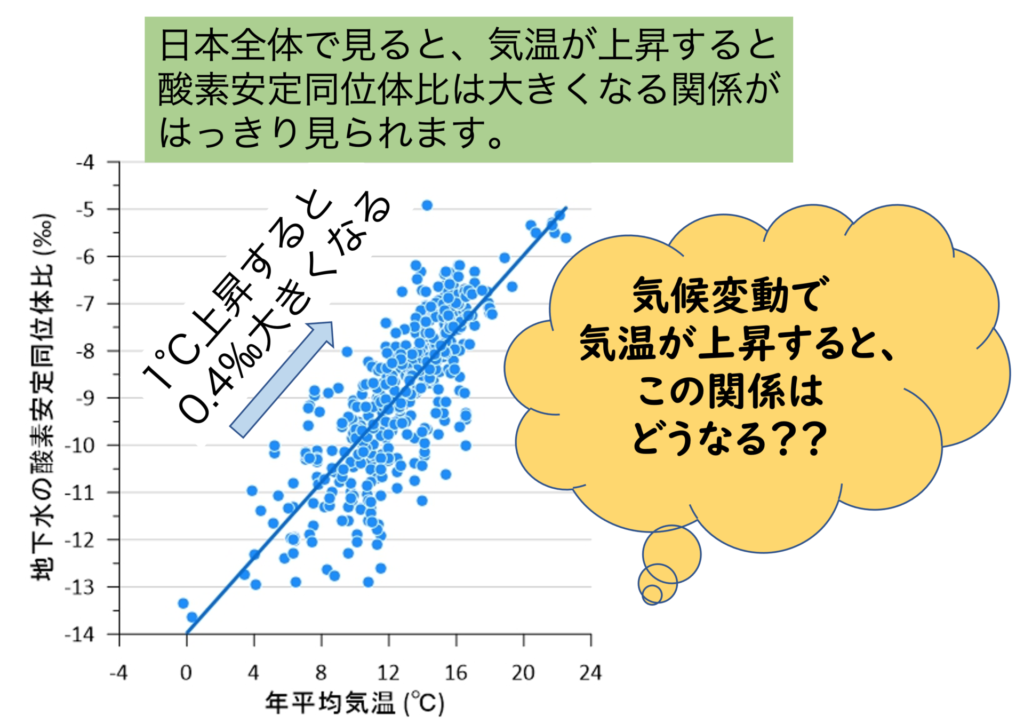

ふとしたきっかけで、日本中の地下水を集めて水同位体比を測定してみようと思い立ちました。対象は市販のミネラルウォーターです。近所のスーパー、コンビニを巡ると、意外と種類が集まります。イマドキ、ネットでも色々購入できます。出張先・旅行先のスーパーもめぐりました。むしろそのために旅行もしました。そうして集めたサンプルの水同位体比を測定し、いろいろな環境要素との関係を見てみると気温との関係が明瞭に現れました。では、気候変動が進むと、この関係はどうなるのでしょうか。

日本各地の年平均気温と地下水の酸素安定同位体比の関係

くわしくみる

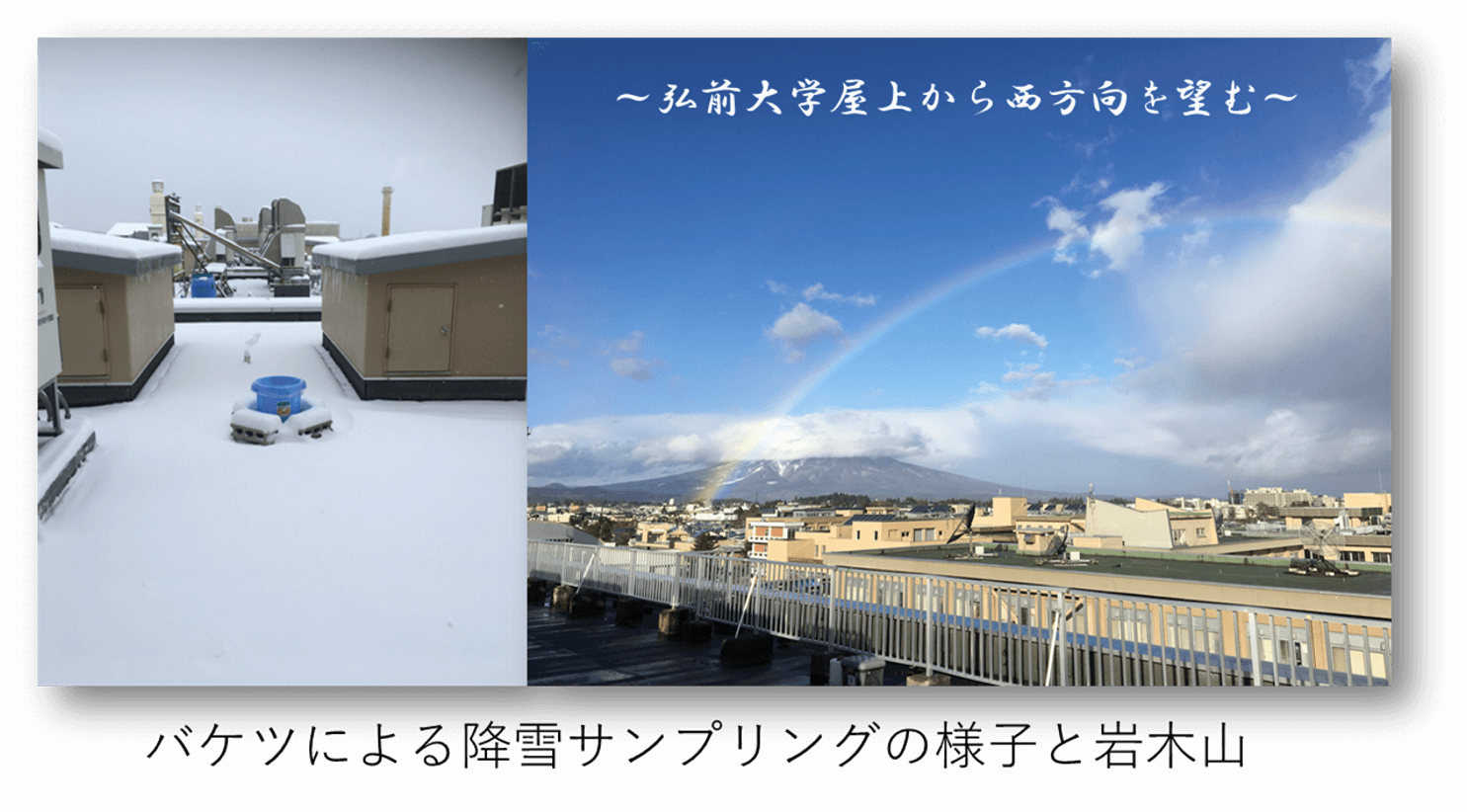

天気予報に新情報!「その雪、どこからの雪?」

青森県弘前市は、日本海側の豪雪地帯に位置する、落ち着いた城下町です。日本海側の豪雪は、日本海から蒸発した水を含んだ冬季季節風が、脊梁山脈により強制上昇してもたらされるという見解が一般的です。しかし実際にはそれだけでなく、日々の気圧配置や水蒸気輸送経路の影響を受けます。暖冬小雪の年と豪雪の年では、降雪をもたらす水蒸気の供給源・輸送経路が異なるかもしれません。そこで暖冬小雪の2019-2020冬季と、日本各地で豪雪のあった2020-2021および2021-2022冬季の弘前における降雪の水同位体組成を分析し、その気象学的特徴について速報します。

くわしくみる

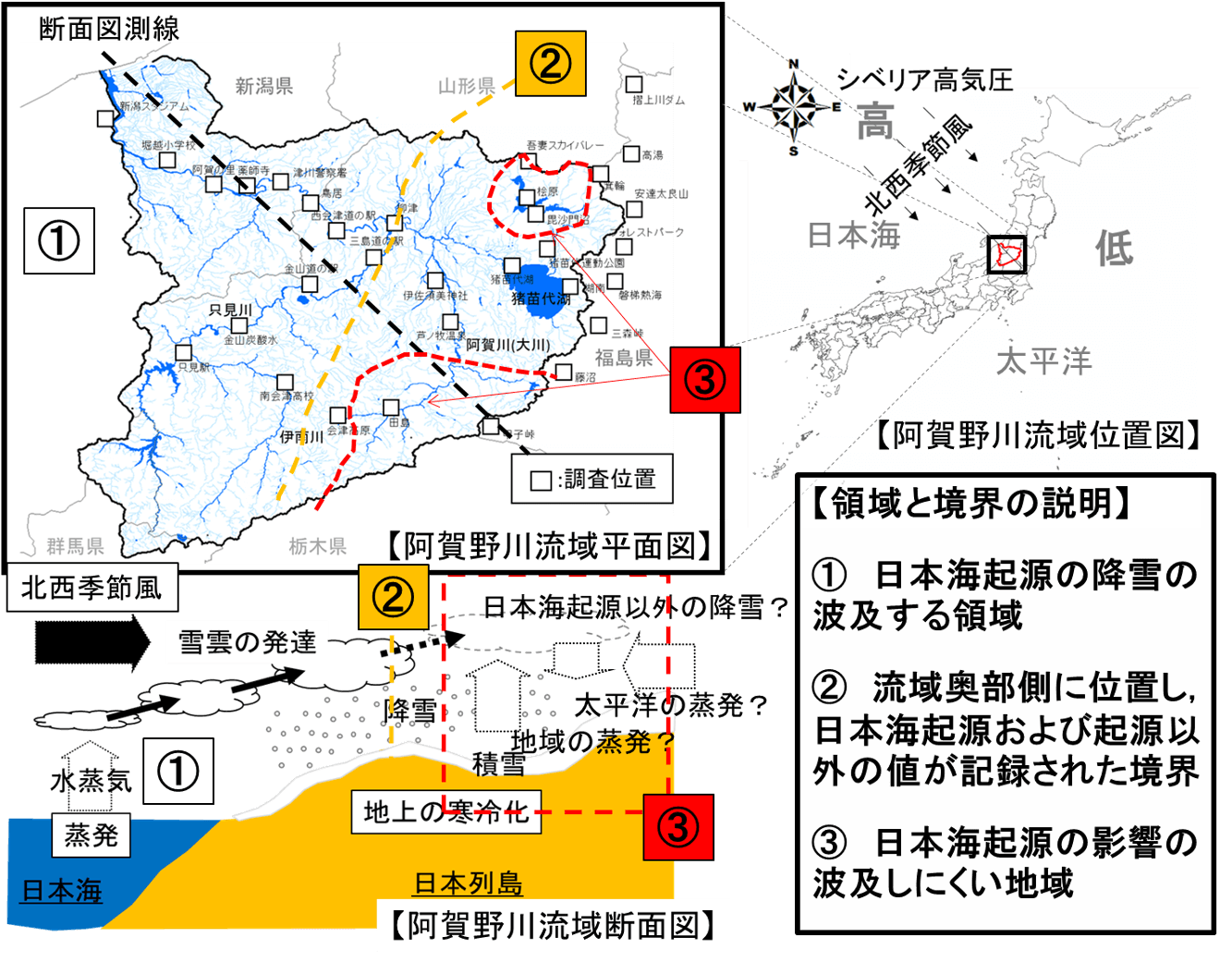

国内有数の積雪による水資源をもつ

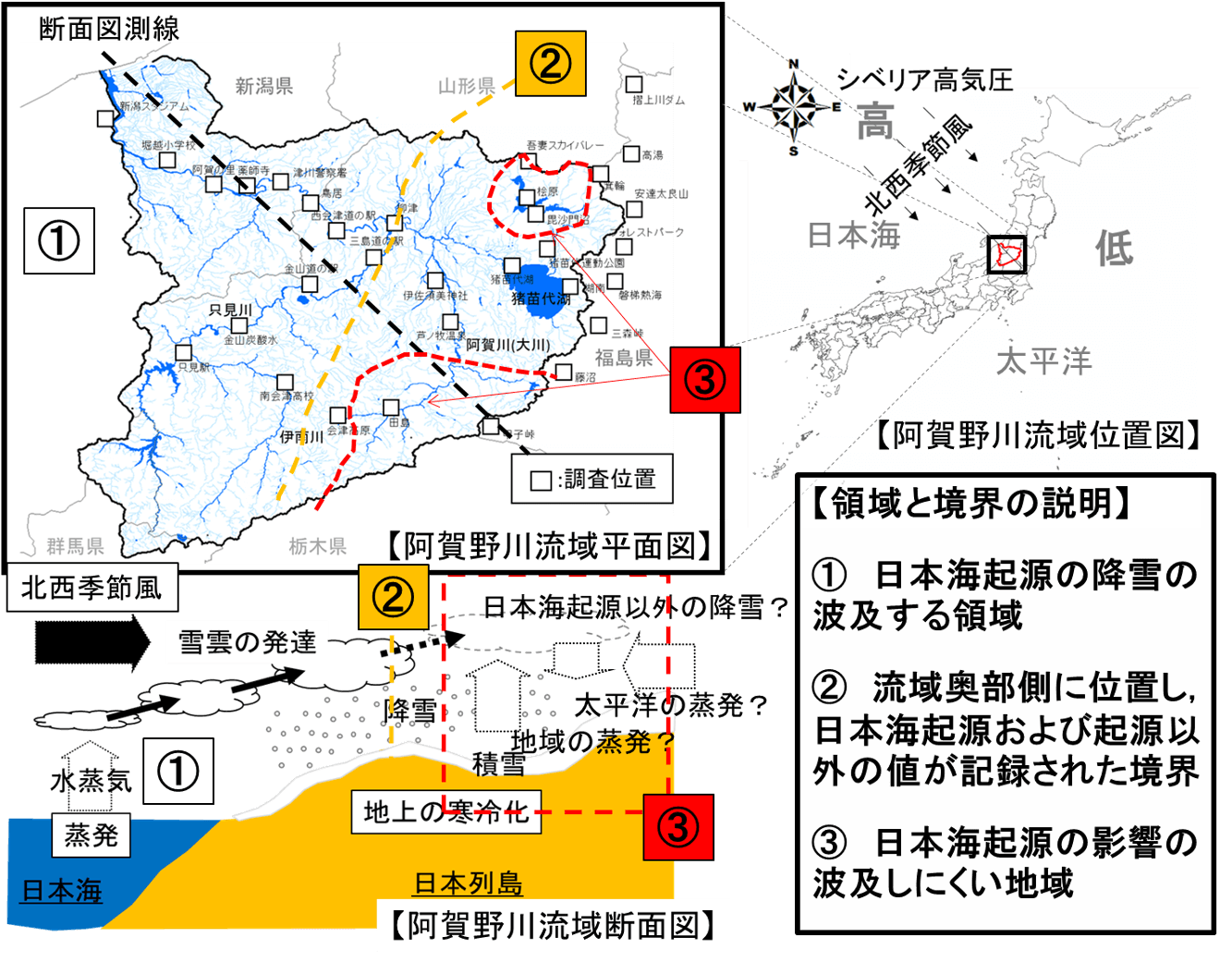

阿賀野川流域に降る雪の起源は?

ー同位体の導く流域の雪の特徴ー

積雪は「恩恵」と「被害」の正負の影響を与えます。この影響の将来像を予測して、生活や環境の持続可能性を考えなければなりません。そのため、現在、将来の降雪、積雪の「量」と「質」に示される地域の特徴を明らかにし、将来の変化に対応していく検討が必要です。本研究では、福島県・新潟県に位置する国内有数の積雪地帯の流域であり、積雪に依存した水資源を有している阿賀野川を対象に、安定同位体比を用いて降雪、積雪の質を調査、分析して、雪の起源と地域の特徴を明らかにしました。

2014年から実施された調査・分析の結果より、積雪特徴を示す安定同位体比のマップが完成し、時間と空間の情報を得ることができました。この情報は、日本海を起源とする降雪以外の標高の高い山岳地や流域に分布する湖沼の影響を示しています。安定同位体比より、地域の水循環過程を理解できる重要な科学的根拠を得ることができました。

くわしくみる

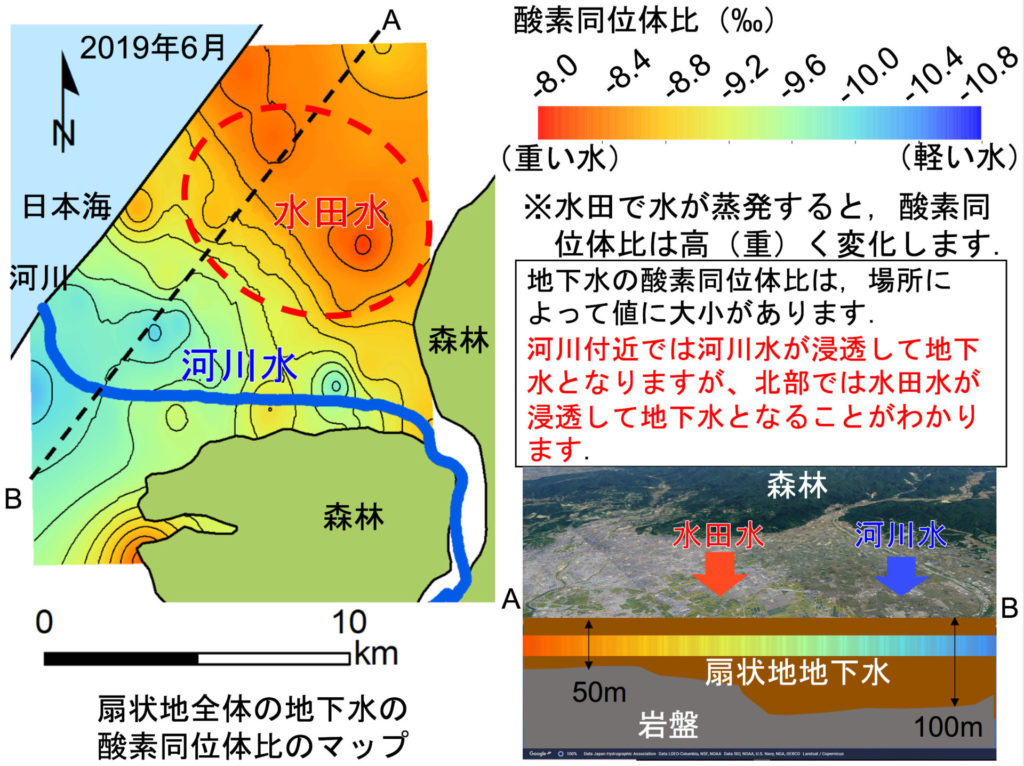

地下水はどこからきたの?

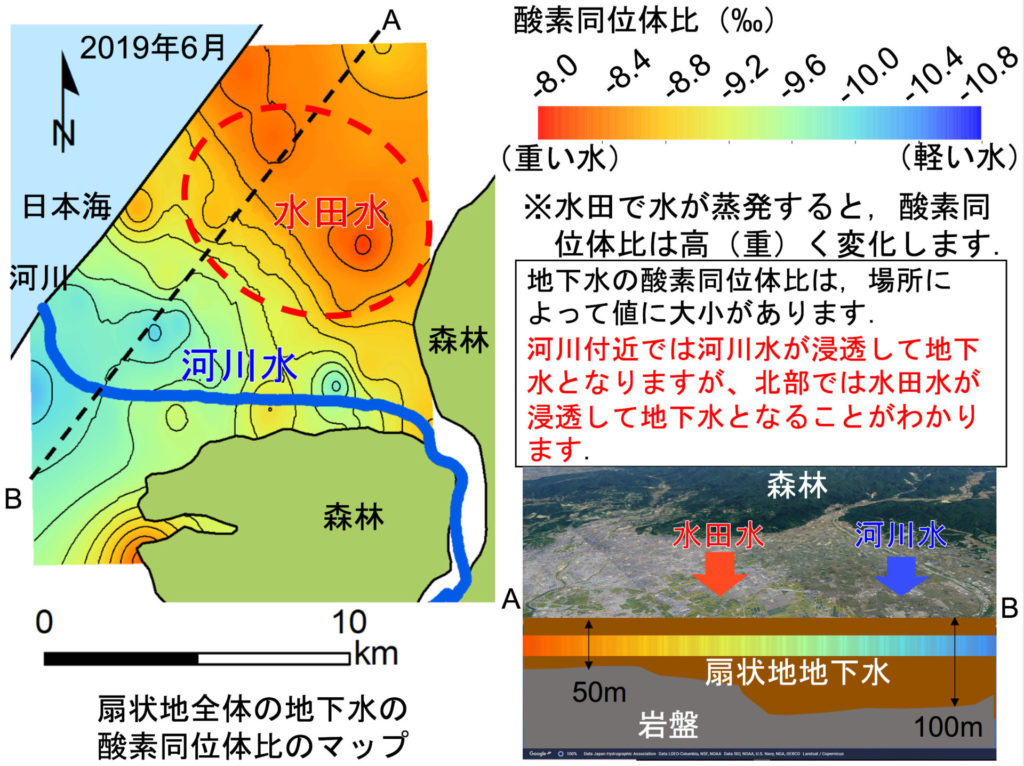

酸素と水素の同位体比から調べる扇状地地下水の源

日本の低地の約半分は扇状地地形となっていて、この扇状地内では河川水を利用した水田農業が行われています。多くの扇状地では、河川水や水田の水が浸透し地下水になります。扇状地内地下水が、河川の水か、水田の水のどちらの水によってできているかを評価することは、地下水資源の持続的な管理・保全の為に重要です。

蒸発の影響を受けると「重い水」になる特徴がある酸素と水素の安定同位体に注目し、地下水の源が何かを調べるために、降水、河川水、水田水、土壌水、そして地下水などの連続採水およびそれぞれの水の同位体比の変動特性について検証しています。

くわしくみる

今こそ見直そう!水循環における水田の役割

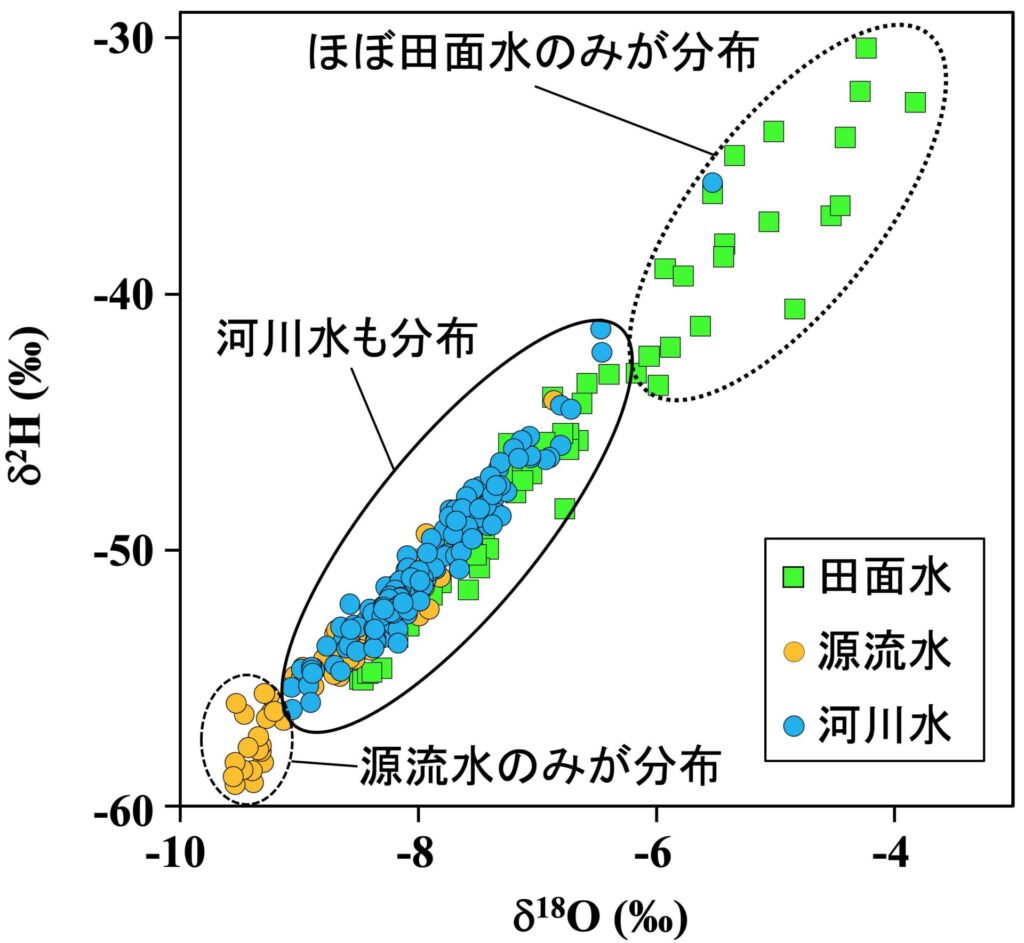

水田の広がる多くの流域では、かんがい用水として河川から多量に取水される一方、圃場から河川への還元も多く、水田農業は河川流況に大きな影響を及ぼし得ると考えられます。近年、特に日本では農地の減少が進んでおり、これに伴い河川流況にも何らかの変化が生じる可能性があます。しかし、水田農業による河川流況への影響の定量的な評価は困難であり、まだ普遍的方法は確立されていません。こうした中、地表水における水素・酸素安定同位体比の特性を利用すれば、その定量評価が可能になるのではないかと考え、挑戦を行っています。

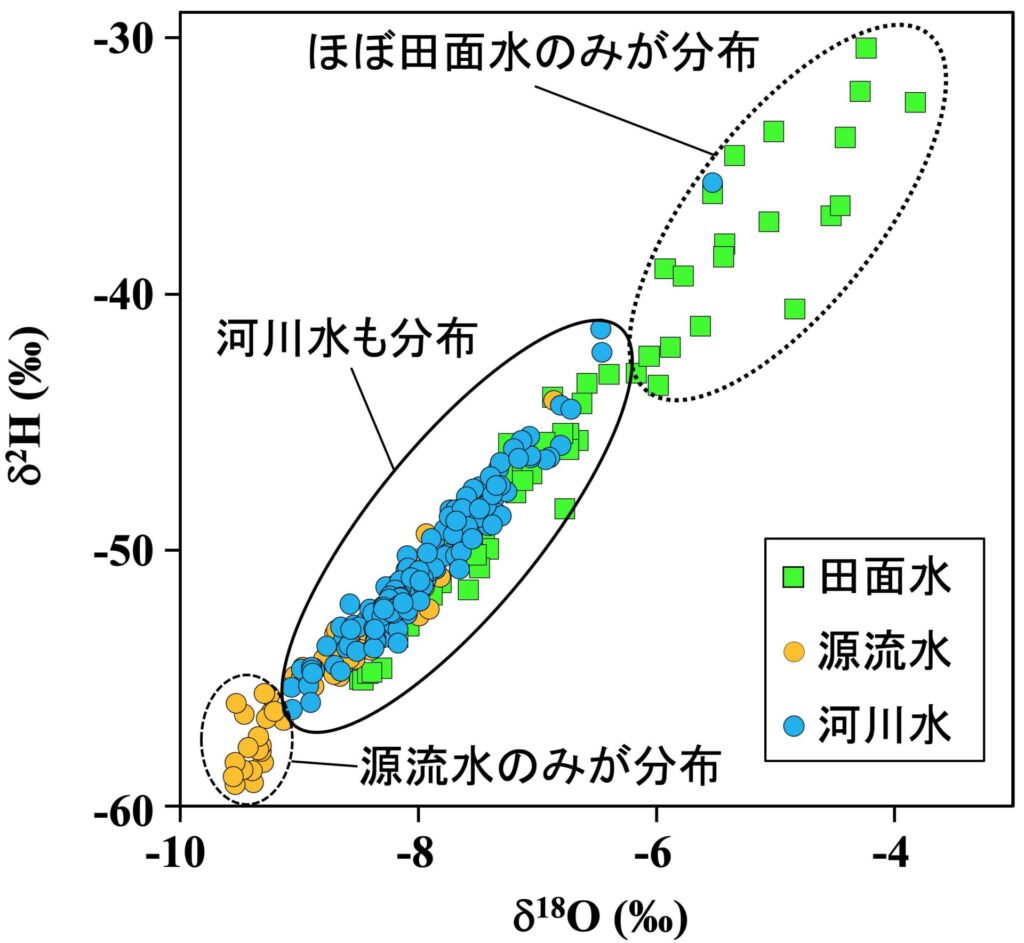

図 源流水,河川水,田面水の同位体比

源流水:山から湧き出し、川に流れ込んでいる水

河川水:川を流れる水

田面水:田んぼに溜められた水

くわしくみる

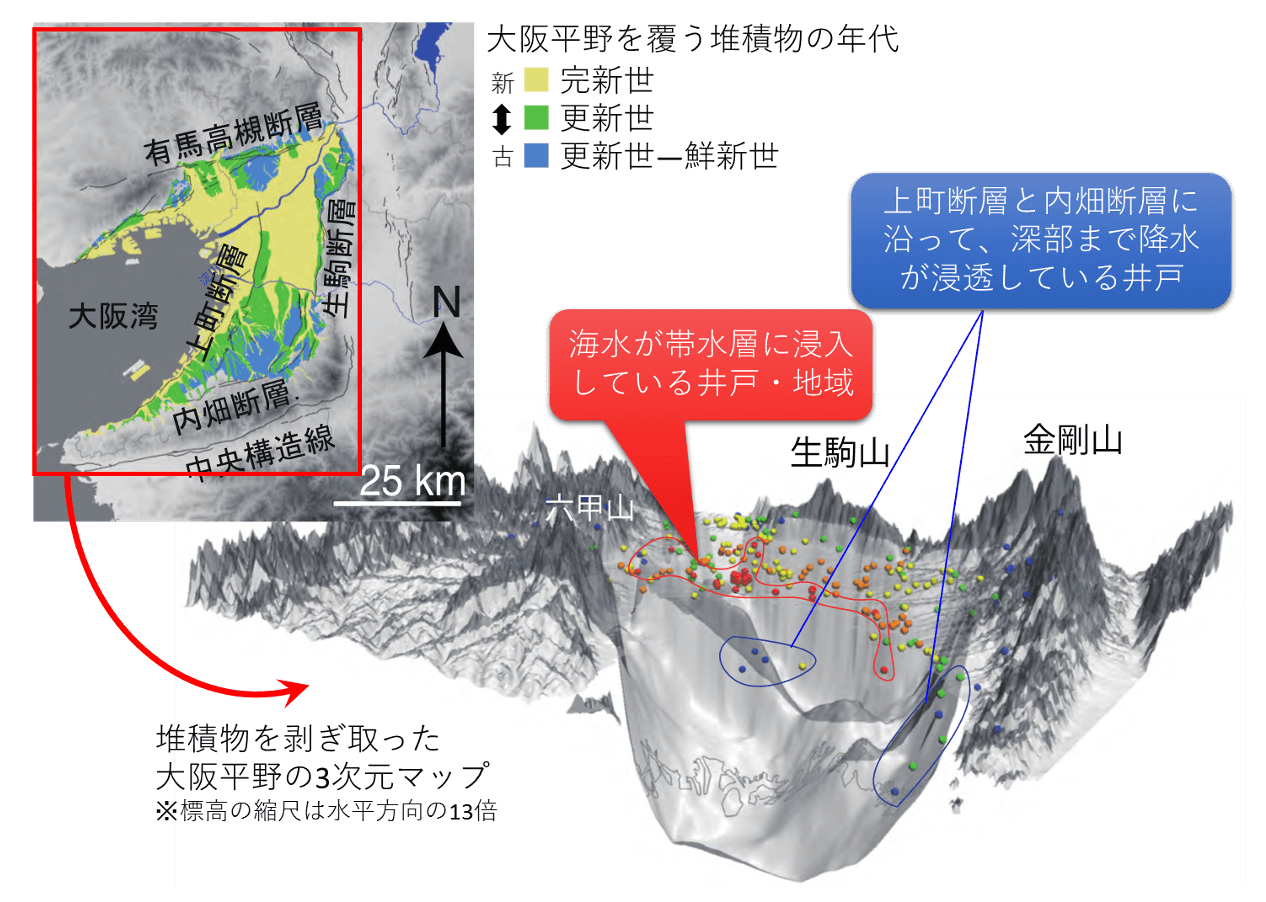

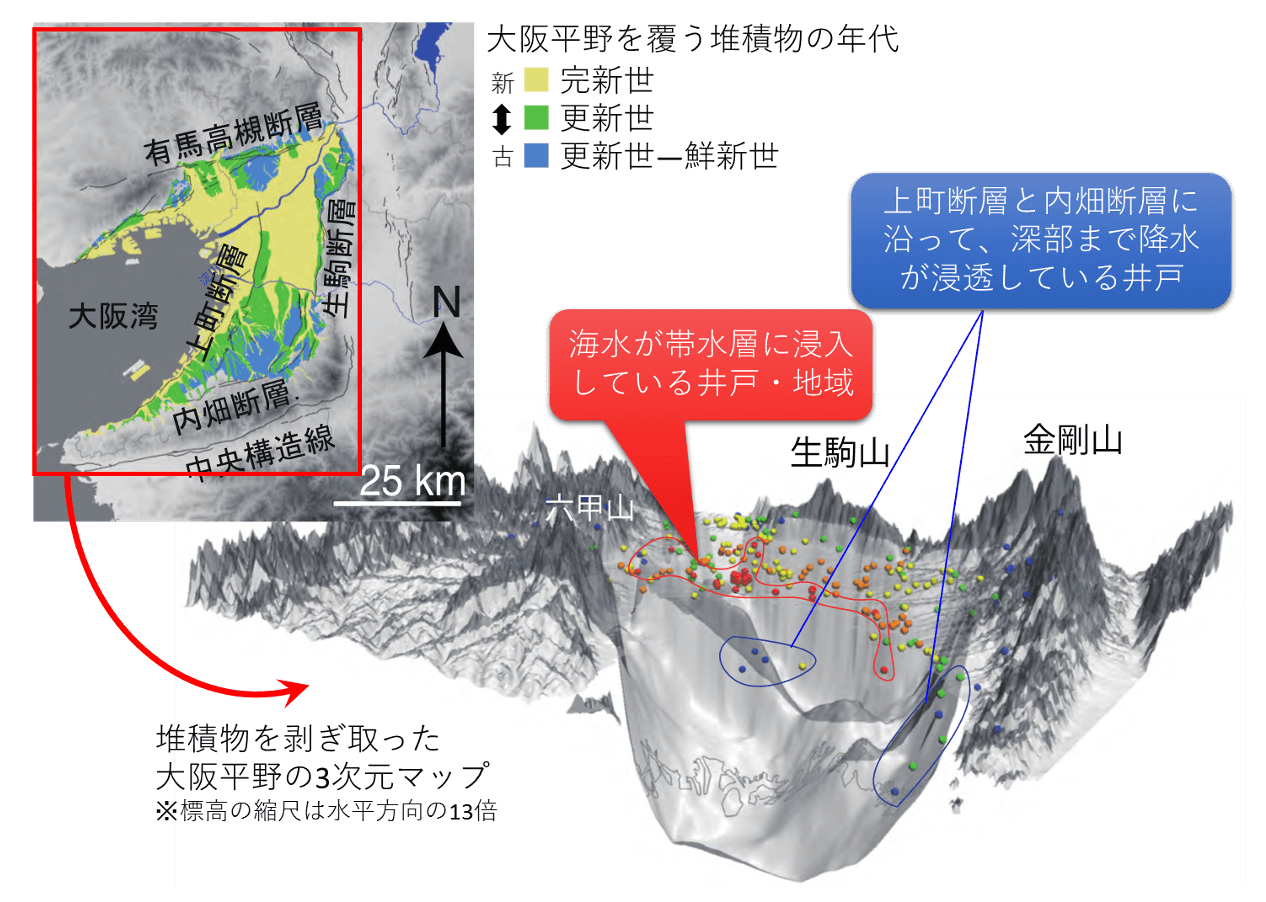

大阪平野に眠る地下水 3次元でまるわかり

現在の降水を起源とする地下水は、適正に利用すれば、枯渇することのない再生可能な水資源です。そのような地下水が大阪平野のどの深度まで、また、どの程度の広がりを持って分布しているのか、3次元マップで示します。大阪平野は最大深度1500mに及ぶ堆積盆地で、大量の地下水があります。現在の降水が浸透している帯水層は、概ね地表から100mまでの深度に限られています。また、地下水利用によって過去の汚染を浄化することも可能です。

くわしくみる

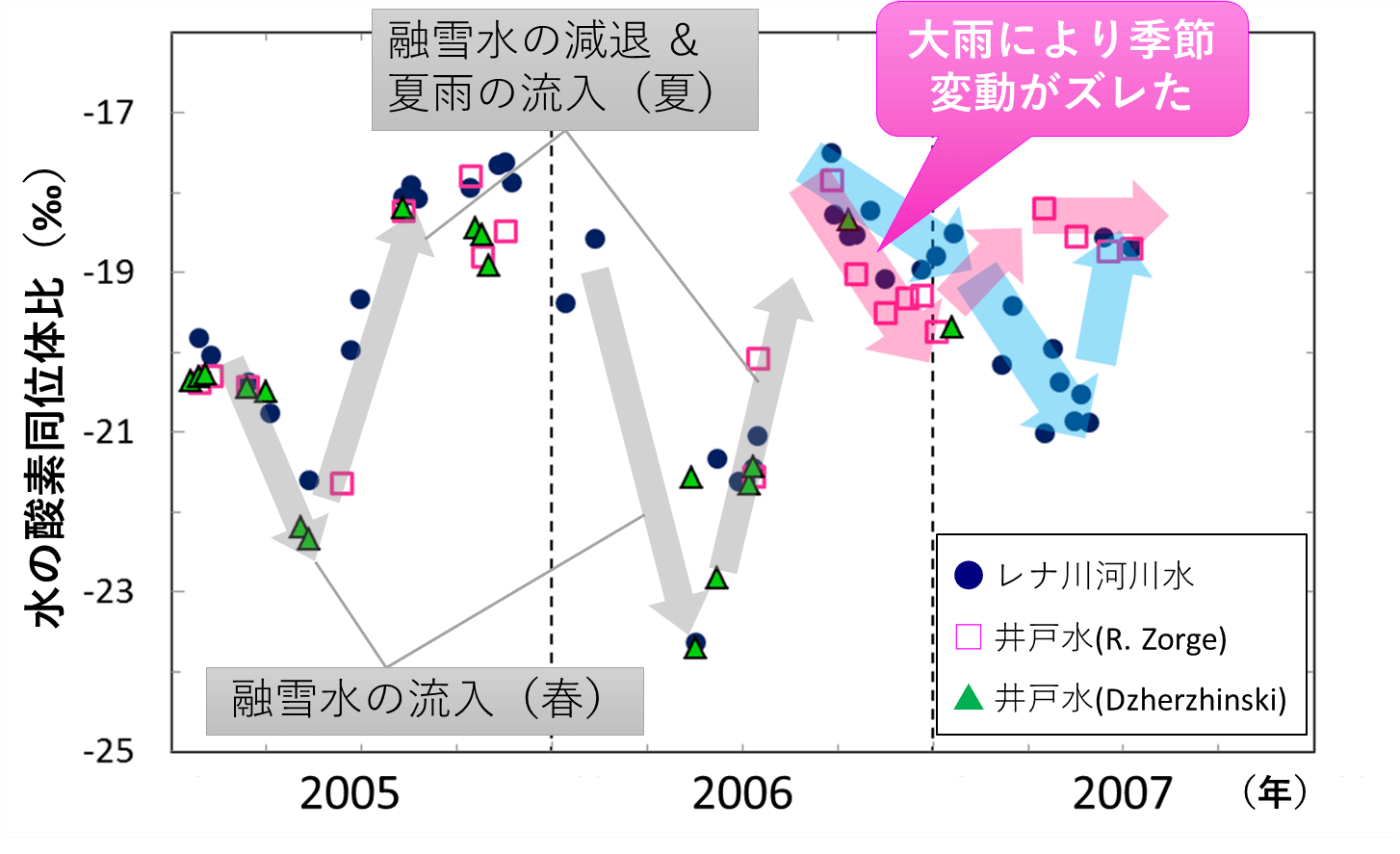

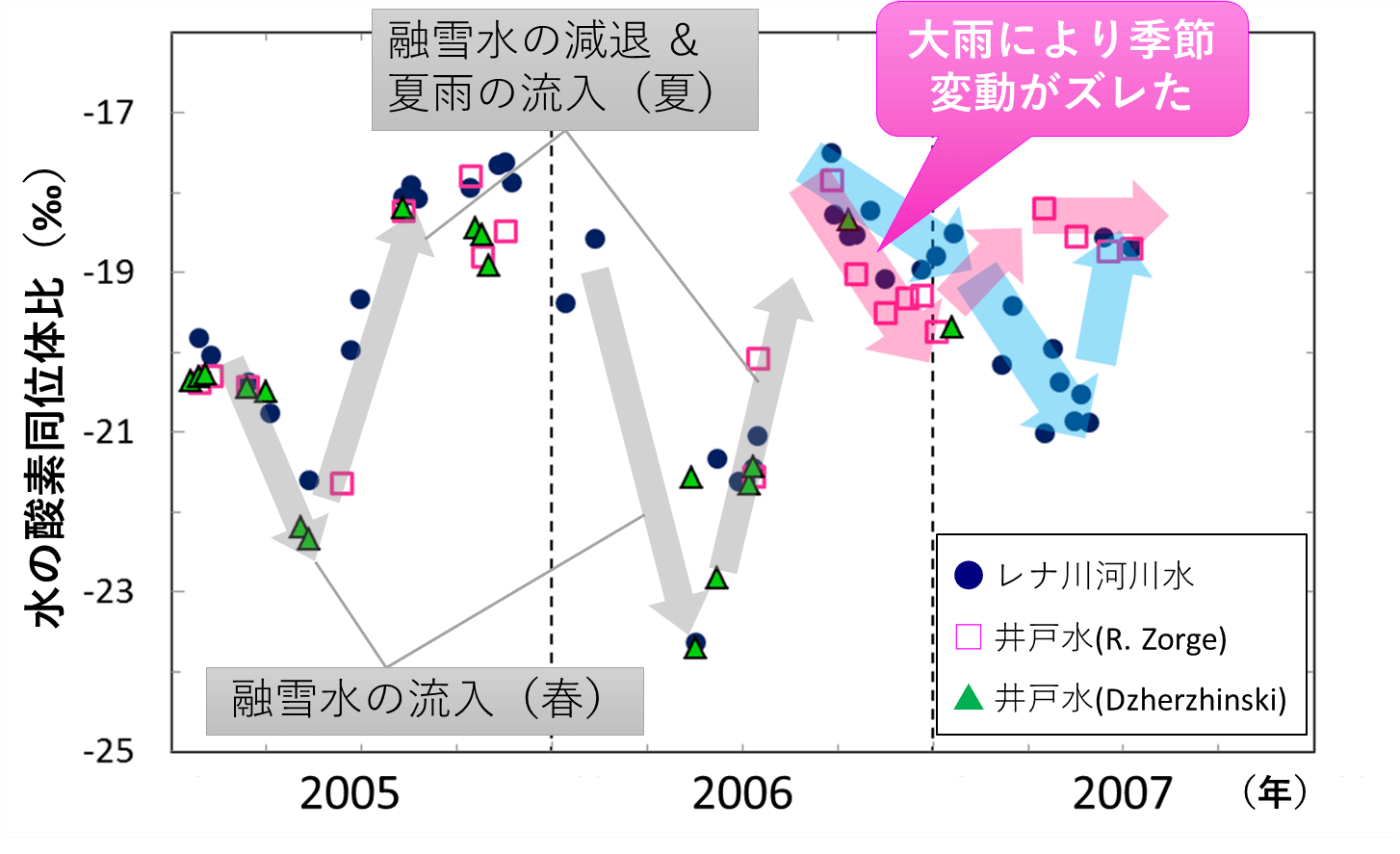

水循環Diversity -シベリアの河川の謎-

未知なる大地・シベリア。その水循環過程は永久凍土の存在もありやや複雑で、水文システムの把握と将来変化予測は地球の温暖化・気候変動を考える上でとても重要です。シベリアを流れ北極海へ注ぐレナ川とインディギルカ川を例に、水同位体比変動から日本の河川とはまた違った特殊な水文過程の変化を探りました。

「湯気の立つ 紅茶が沸かす インディギルカ川の情景」

紅茶片手にご覧ください。(川柳の意味は本編で)

くわしくみる

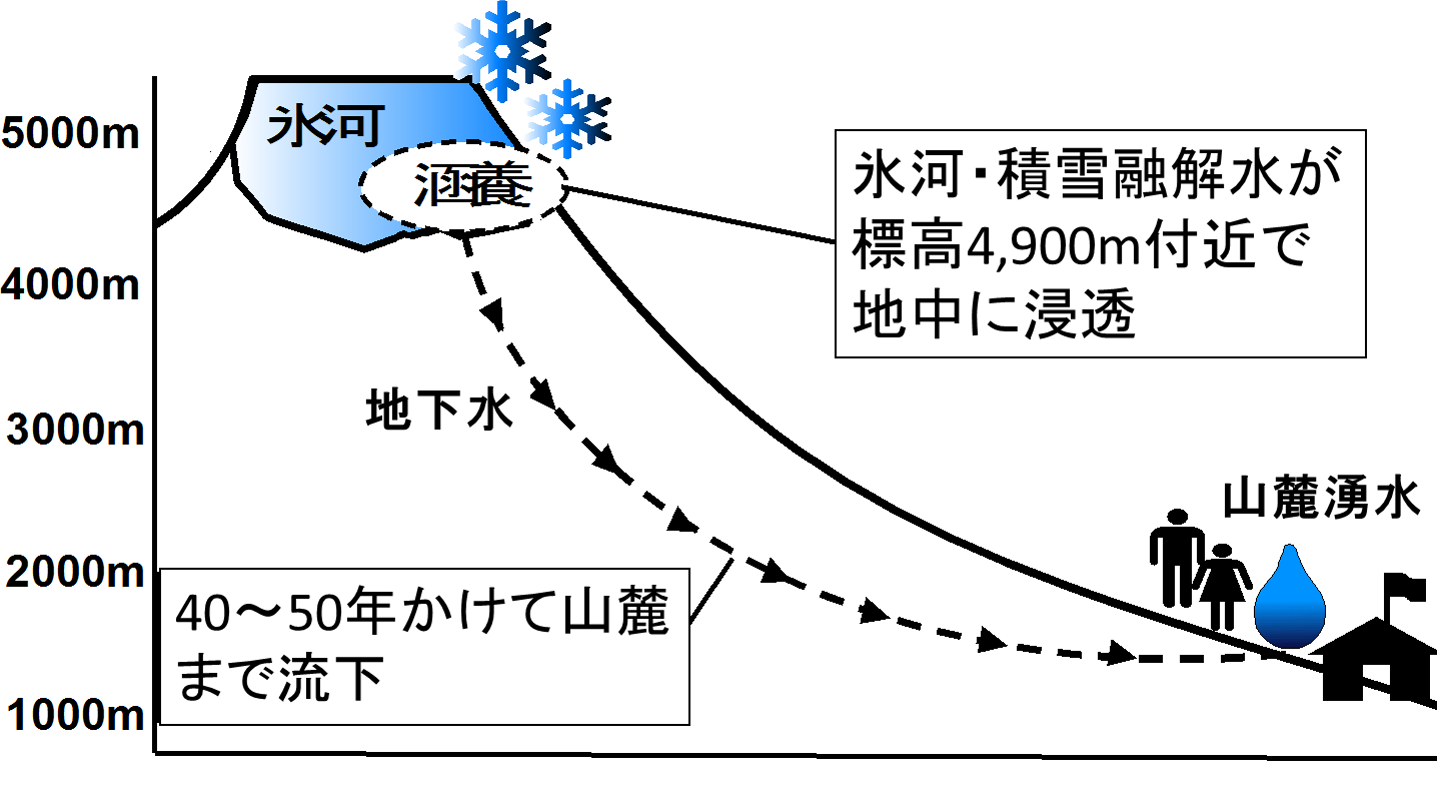

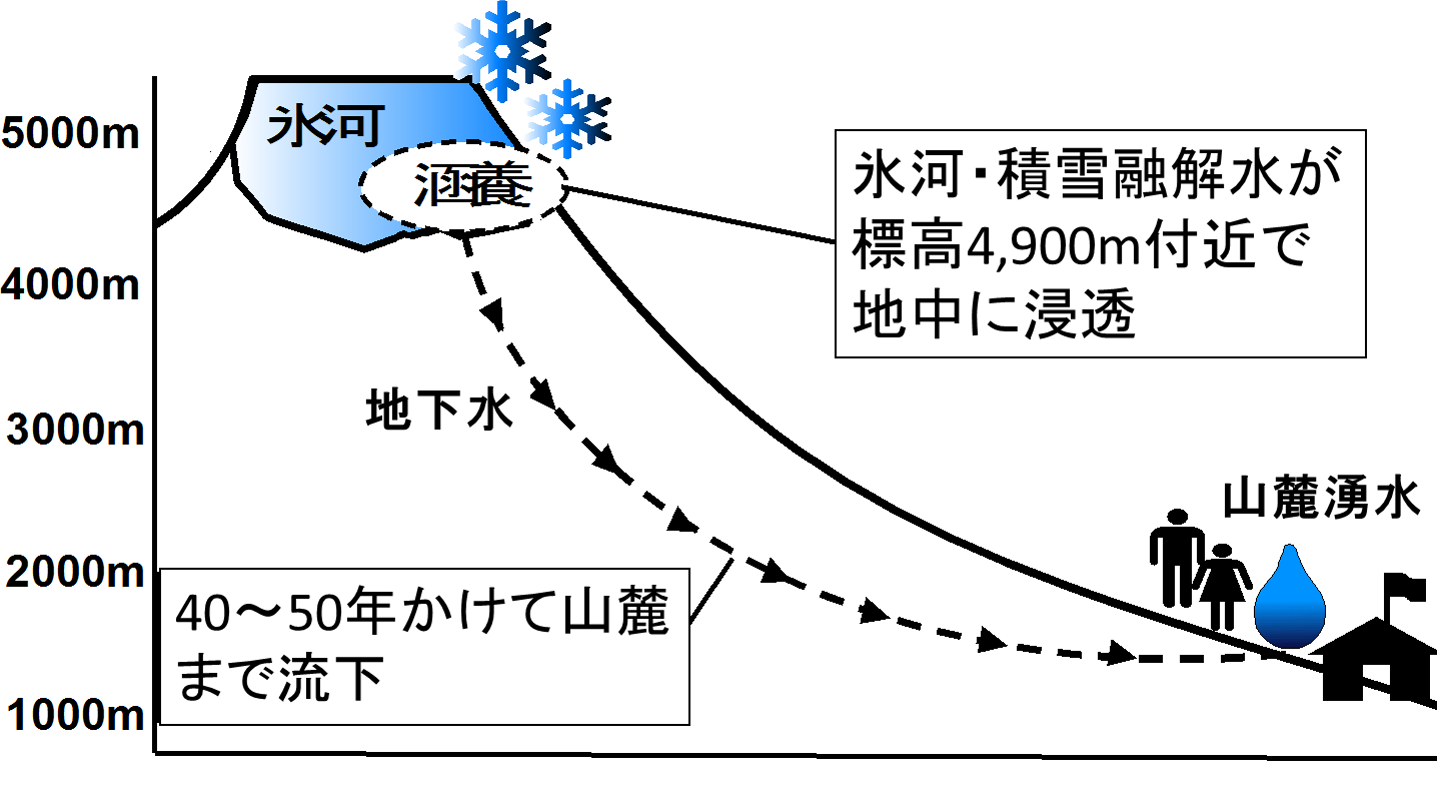

ケニア山「熱帯の氷河」が消滅の危機。

山麓の水資源はどうなる?

氷河縮小が進むケニア山で、山麓の水資源の涵養標高と地下水の年代測定を行いました。氷河融解水、河川水、湧水、降水を採水し、それぞれの酸素同位体比を分析した結果、麓の河川水・湧水は氷河が存在する標高帯(河川水:約4,600m、湧水:約4,900m)で涵養されている可能性が高いことがわかりました。 また、トリチウムとフロン類を用いた湧水の年代測定の結果、湧水は山体上部で涵養され、山麓で湧出するまでに約40〜50年かかることがわかりました。40〜50年前のケニア山の4,900m付近にはまだ広大な氷河が存在していましたので、現在の山麓湧水には過去の氷河融解水が寄与している可能性が示唆されました。

くわしくみる

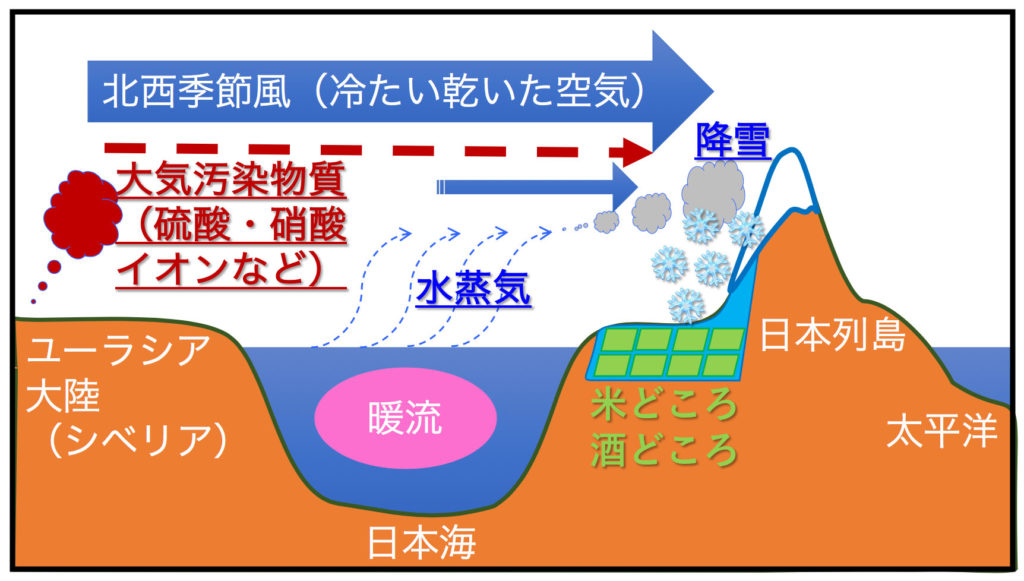

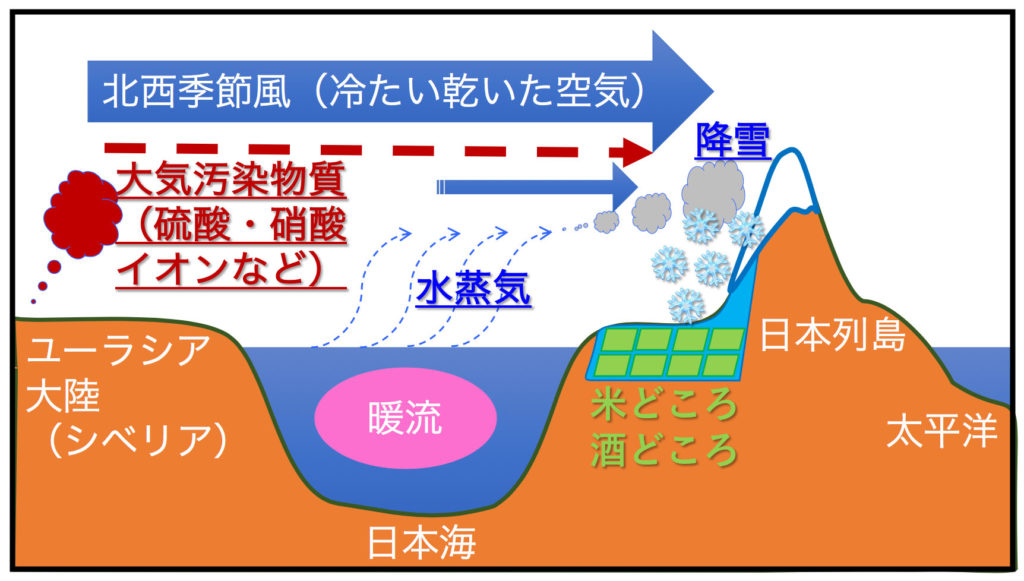

季節風が豊かな恵みと同時に汚染物質も運んできます

日本では、冬になると北風が吹いてきます。日本の北西方向、ユーラシア大陸のシベリアから吹き付ける冬季の季節風は、私たちに豊かな恵みをもたらす一方で、大陸で発生した大気汚染物質を運んできます。複数の元素の同位体を測定することで、雪をもたらすのがどこに由来する水蒸気なのか、また、その中に入っている硫酸イオンなどの汚染物質がどこから来るのか、より詳しく分かります。

くわしくみる

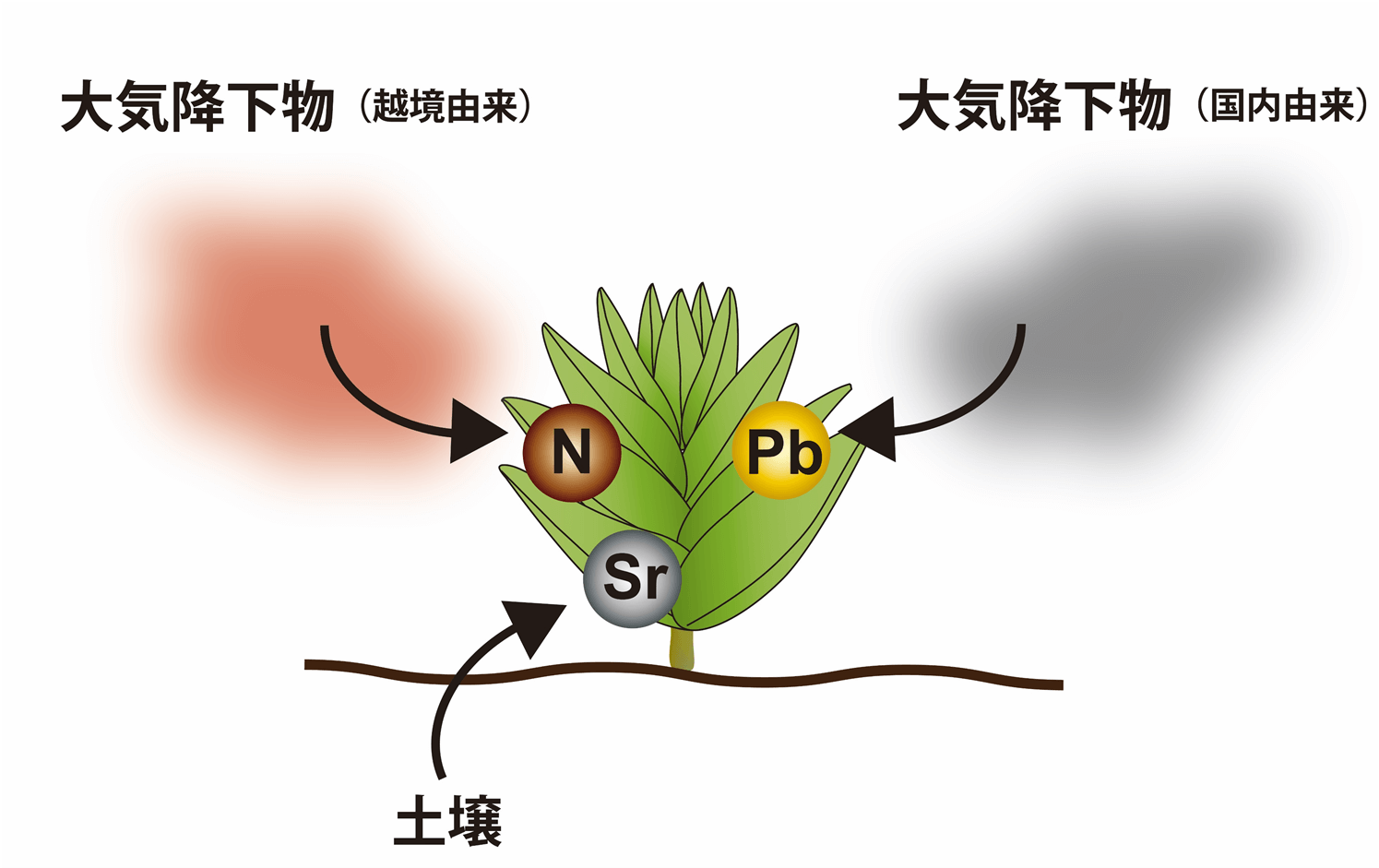

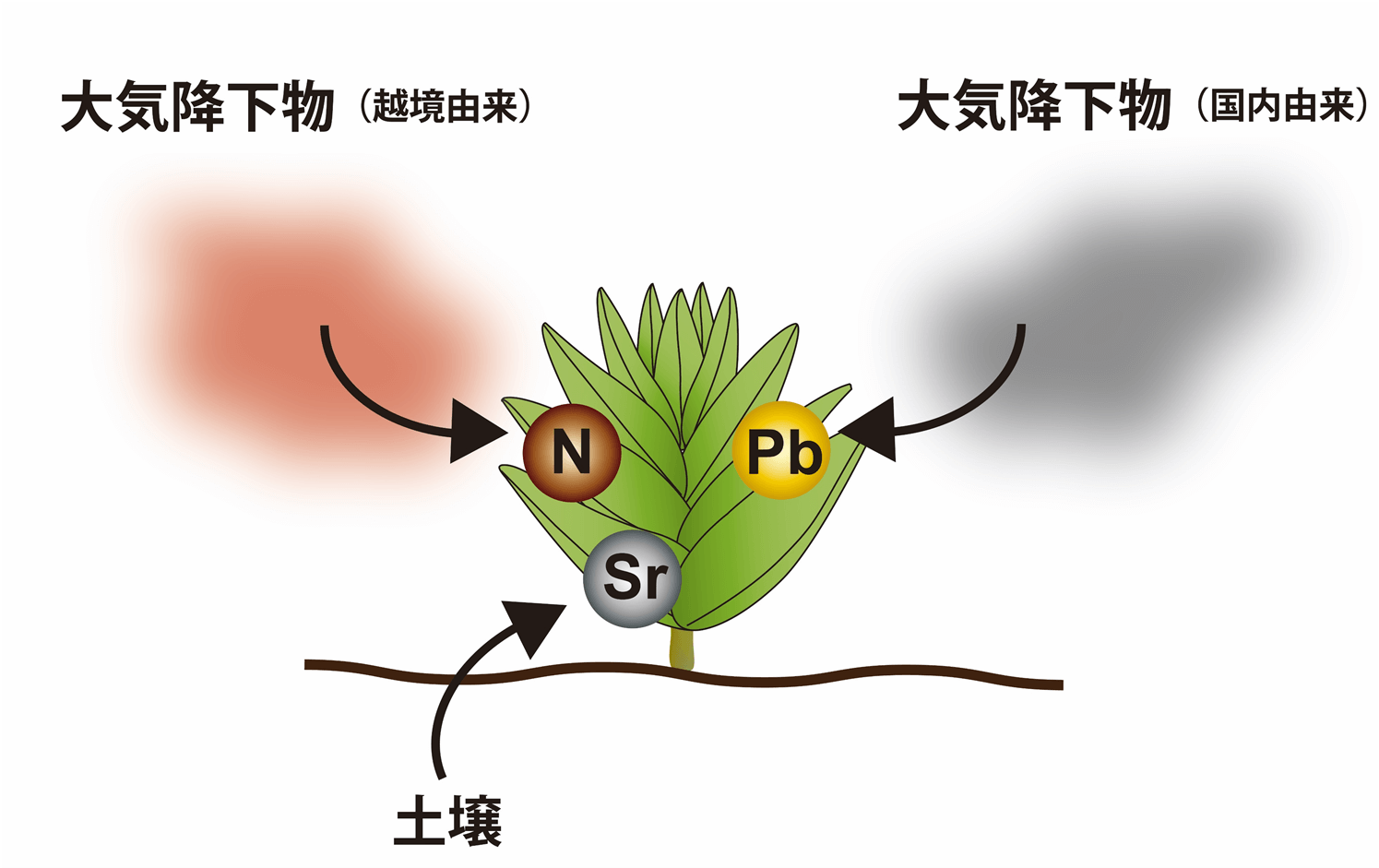

コケ、3つの元素から大気汚染を語る

東アジアの国々から日本へは、西風にのって大気汚染物質(越境大気汚染)や黄砂が多く飛来し、生態系や健康へ与える影響が懸念されています。そこで、本研究でコケの窒素(N)、鉛(Pb)、ストロンチウム(Sr)の安定同位体比(以下、同位体比)を利用して、越境大気汚染・黄砂の影響を評価できるか、検討しました。その結果、越境大気汚染の影響はN同位体比にのみ反映されていました。さらにPb、Sr同位体比から、コケのPbは主に国内由来の大気降下物、Srは主に国内土壌に由来することが分かりました。

くわしくみる

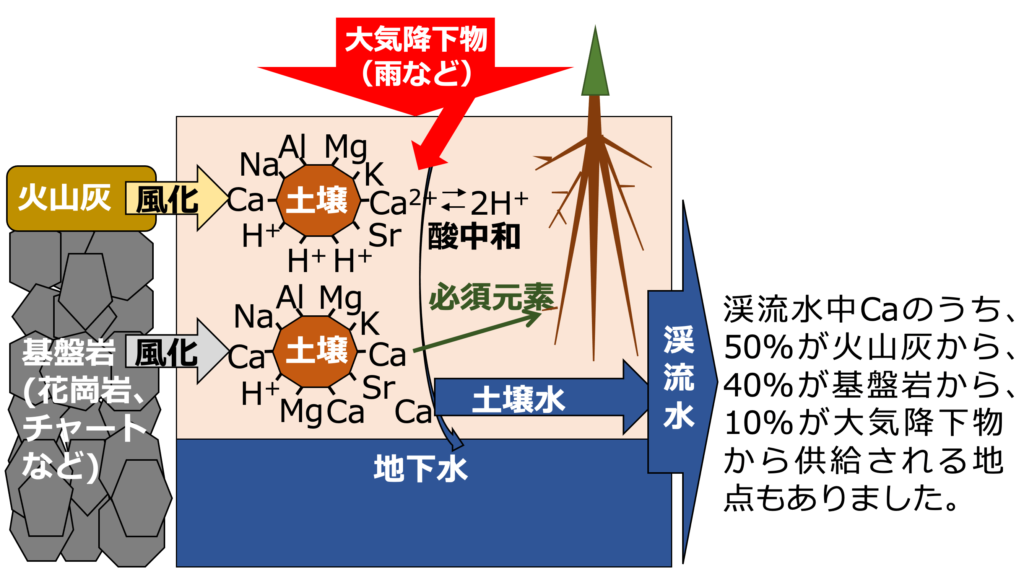

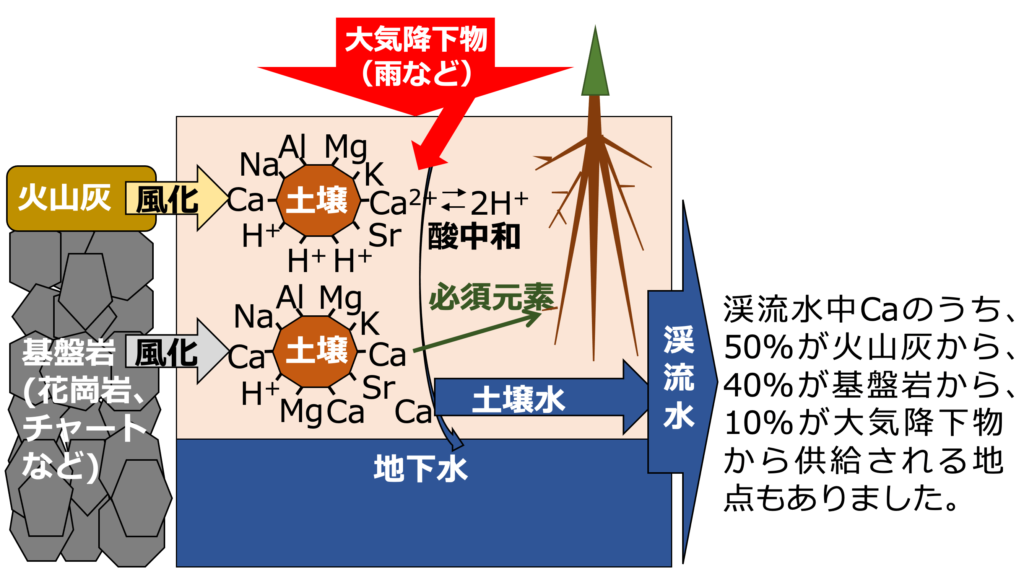

森林のカルシウム不足を火山灰が救う

酸性雨の生態系影響は、欧米では湖沼から魚がいなくなり森林が枯損するといった被害が問題となりましたが、日本ではそのような影響は認められていません。それはなぜかを調べるために、本研究では土壌のカルシウムに注目しています。土壌中のカルシウムは、酸をイオン交換により中和する緩衝剤や、生物の必須元素として、森林生態系に必要なものです。

日本では、地質(基盤岩)由来のカルシウムの供給が乏しいといわれている花崗岩やチャートの地域でも、森林の樹木が元気に育っています。それは、はるか昔に降下した火山灰の貢献かもしれないと考え、森林から流出する渓流水中のカルシウムのうち、何%が火山灰由来なのかを調べました。

森林生態系のカルシウム(Ca)循環

くわしくみる

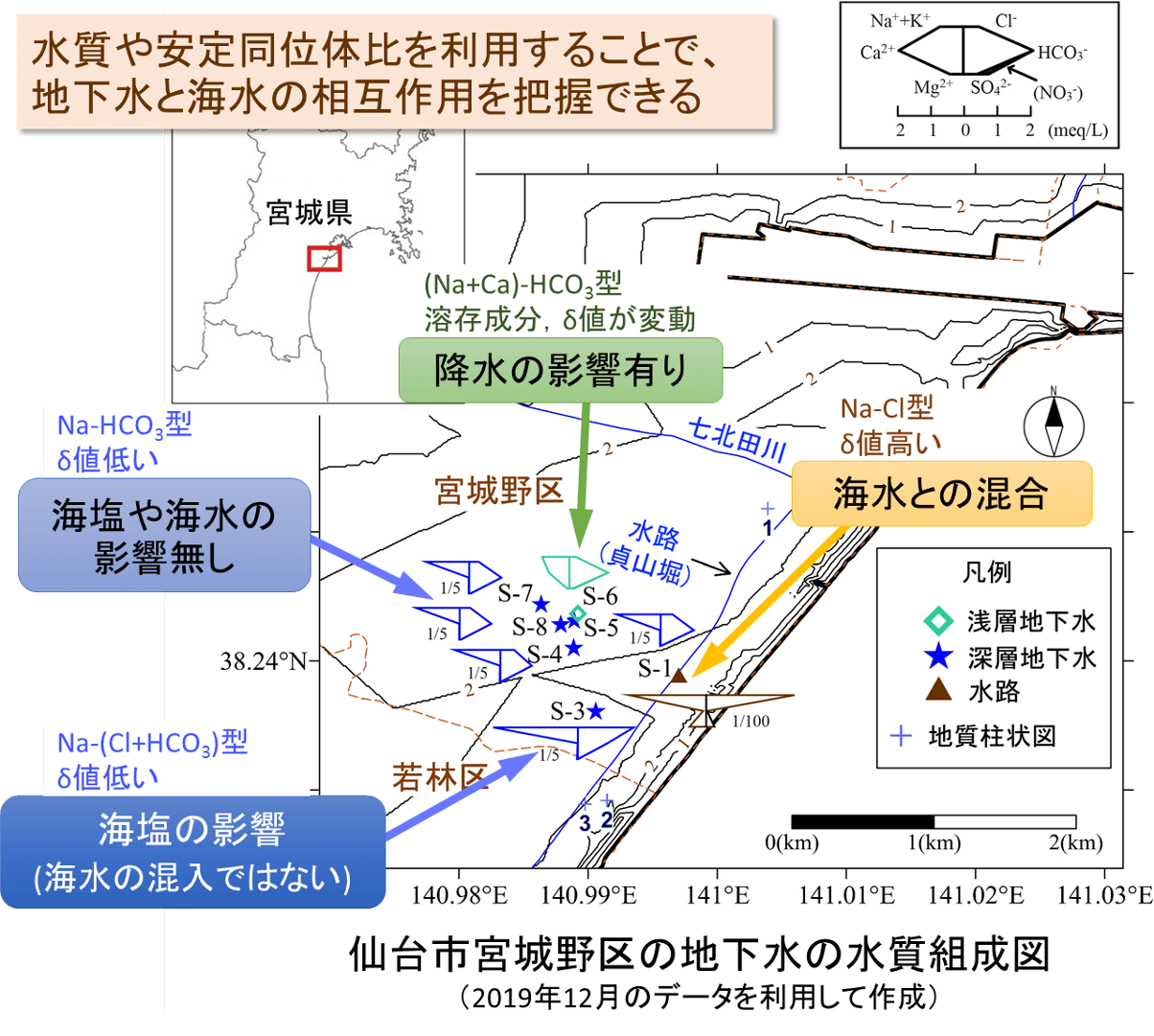

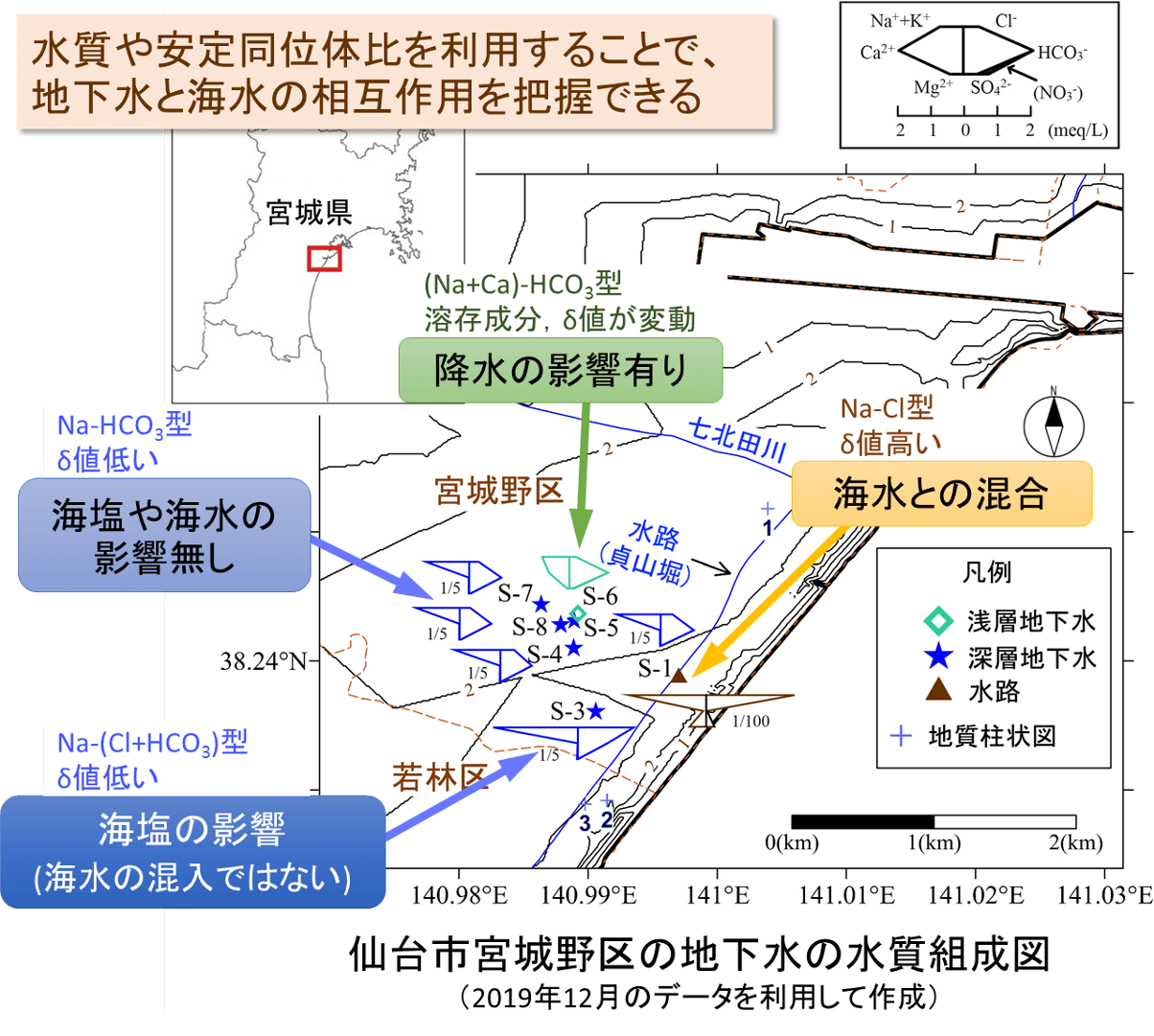

沿岸域の地下水

-同じ深さの水質は、海からの距離で変わる?-

仙台市宮城野区の沿岸付近で、浅井戸1か所(深度3.1 m)、深井戸5か所(深度約30 m)と水路の調査を、2018年12月から毎月実施しています。採取した水試料のイオンクロマトグラフと水の酸素・水素同位体比の分析結果から、水路はNa-Cl型で溶存成分量が多く、δ-diagramの結果より海水と混合していることを把握しました。浅層地下水は(Na+Ca)-HCO3型で、溶存成分量や水の酸素・水素同位体比が時期によって変動するため、降水の影響を受けていると考えられます。一方、深層地下水のうち4地点はNa-HCO3型であるのに対し、沿岸に最も近い地点においてはNa-(Cl+HCO3)型を示すことから海塩の影響を若干受けていることが示唆され、ほぼ同じ深度の地下水でも場所によって水質が異なることが明らかとなりました。

くわしくみる

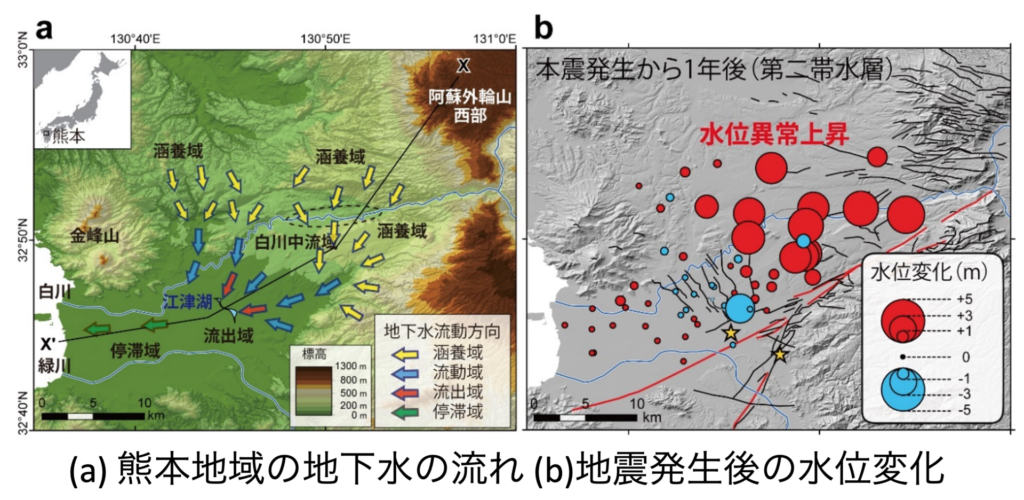

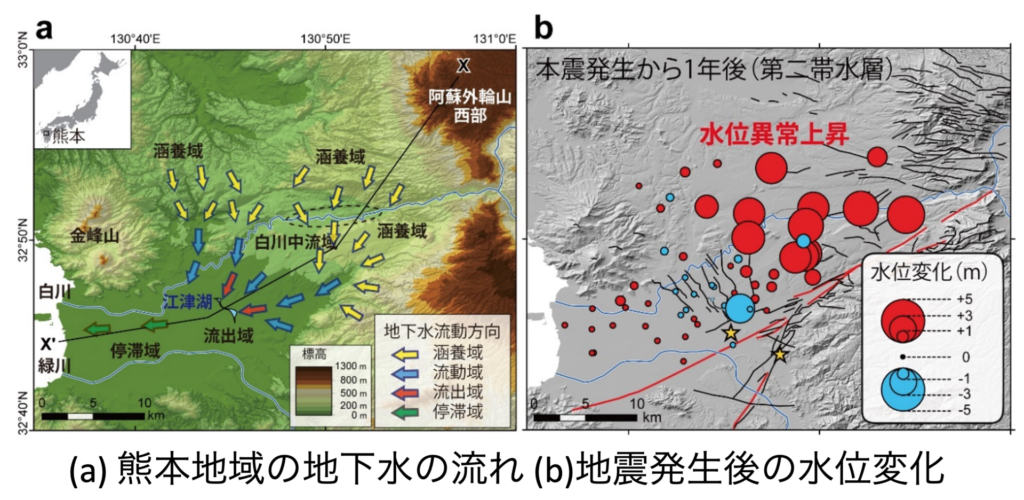

定点データが直下型地震の地下水の異変を捉えた!

私たちが利用している地下水の水質は、さまざまな人為的・自然由来の要因により影響されています。2016年に熊本で発生した内陸直下型地震では(図b☆印)、震源地周辺の地下水面の低下や涵養域での水位上昇などが認められました。元素の同位体を使うことで、その原因を探っていくことができます。

くわしくみる

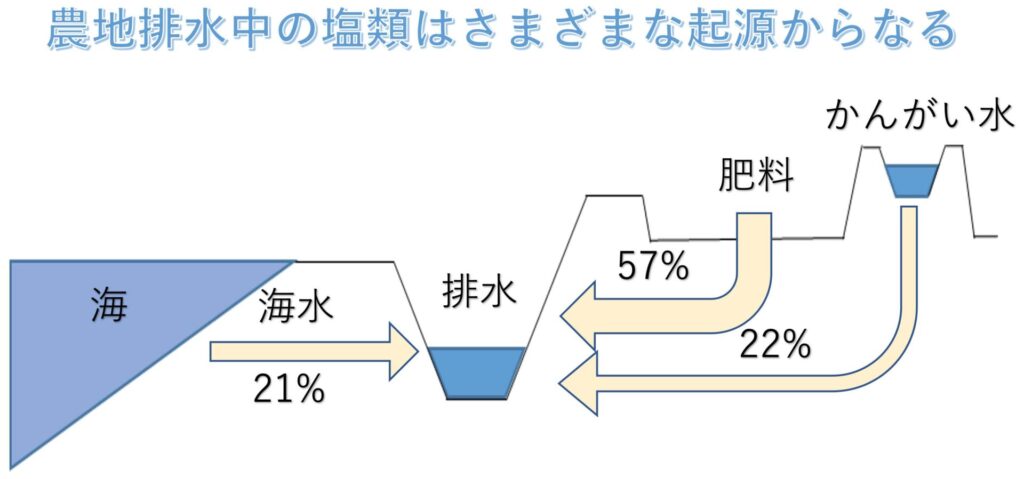

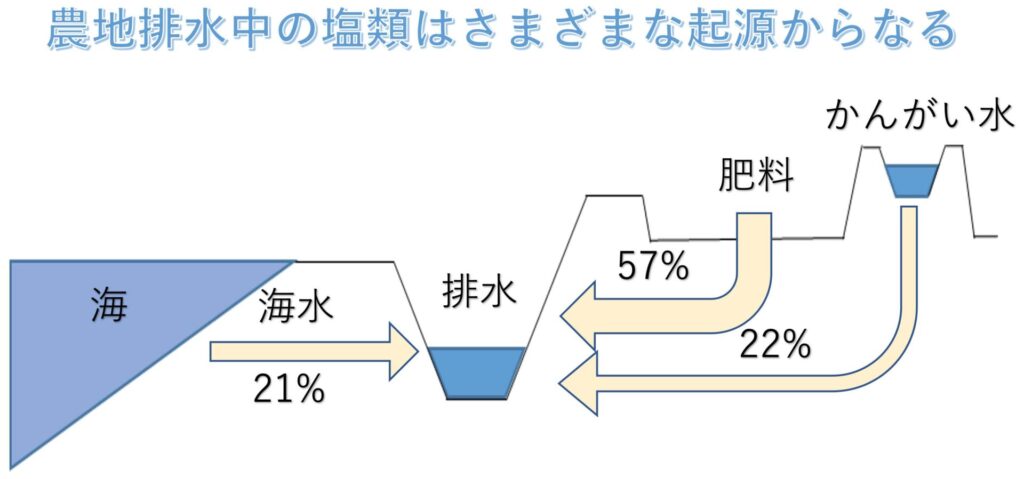

農地塩類の起源に迫る

乾燥地域のかんがい農地では、適切な水管理を行わないと土の表面に塩類が集積し、作物が育たなくなります。農地にはさまざまな起源をもつ水や塩類が供給されます。

農地からの排水中には,農地に供給された水や物質が排出されます。そこで、ストロンチウム安定同位体を使って、排水中における農地塩類の起源を推定しました。

分析の結果、塩類集積がもっとも顕著であった農地の排水では塩類の約20%が海水起源であることがわかりました。また、その農地にはかんがい水と肥料により大量の塩類が持ち込まれていることも明らかになりました。

くわしくみる

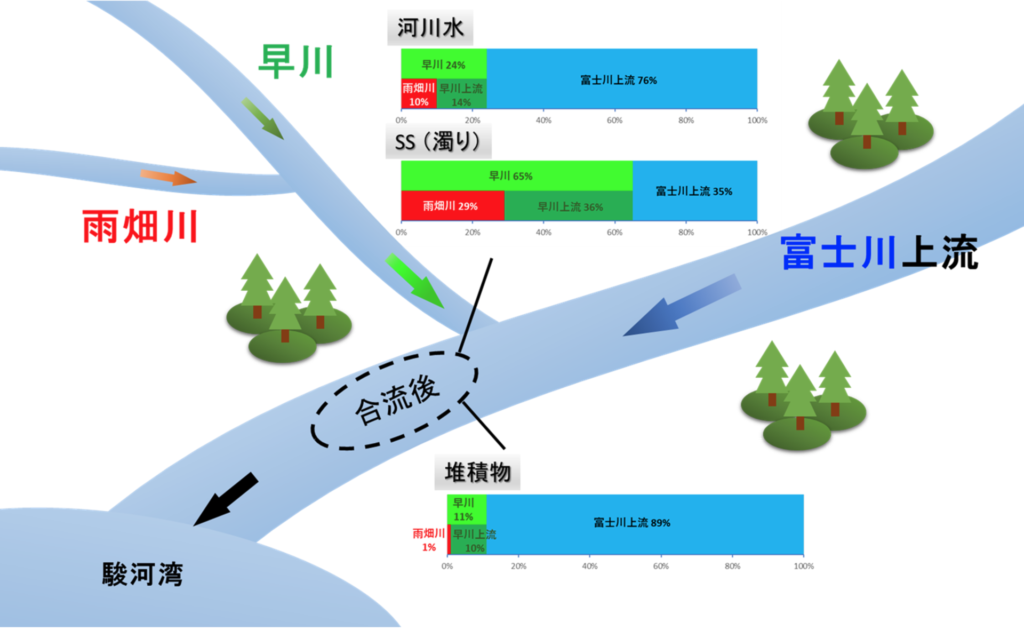

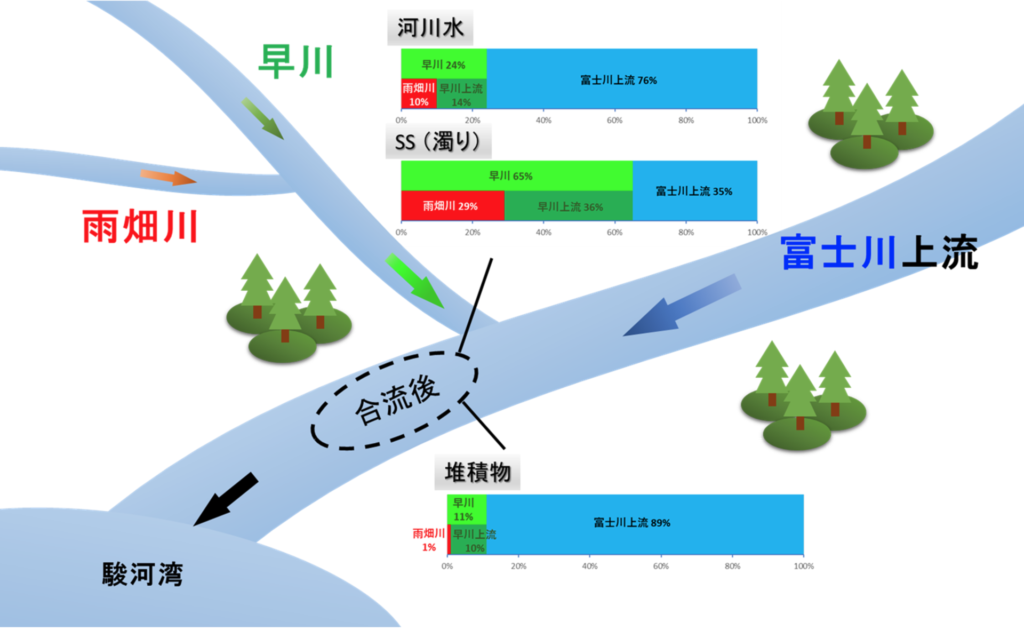

濁りの元栓はどこ? 富士川の濁水ブレンドを読み解く

富士川は、山梨県と静岡県を南流する一級水系です。その水の濁りが近年強くなっており、流域の生態系や人々の暮らしにまで悪影響を及ぼすのではないかと懸念されています。いったい濁りはどこからどのくらい来ているのでしょうか。

ここでは富士川の濁りの起源と行方を、ストロンチウム同位体比と同位体マスバランス(混合理論)を用いて推定しました。どこから来た濁水が、どれだけ混ざっているか。所謂、富士川濁水のブレンド(混合比)が数値として明確に見えてきました。

くわしくみる

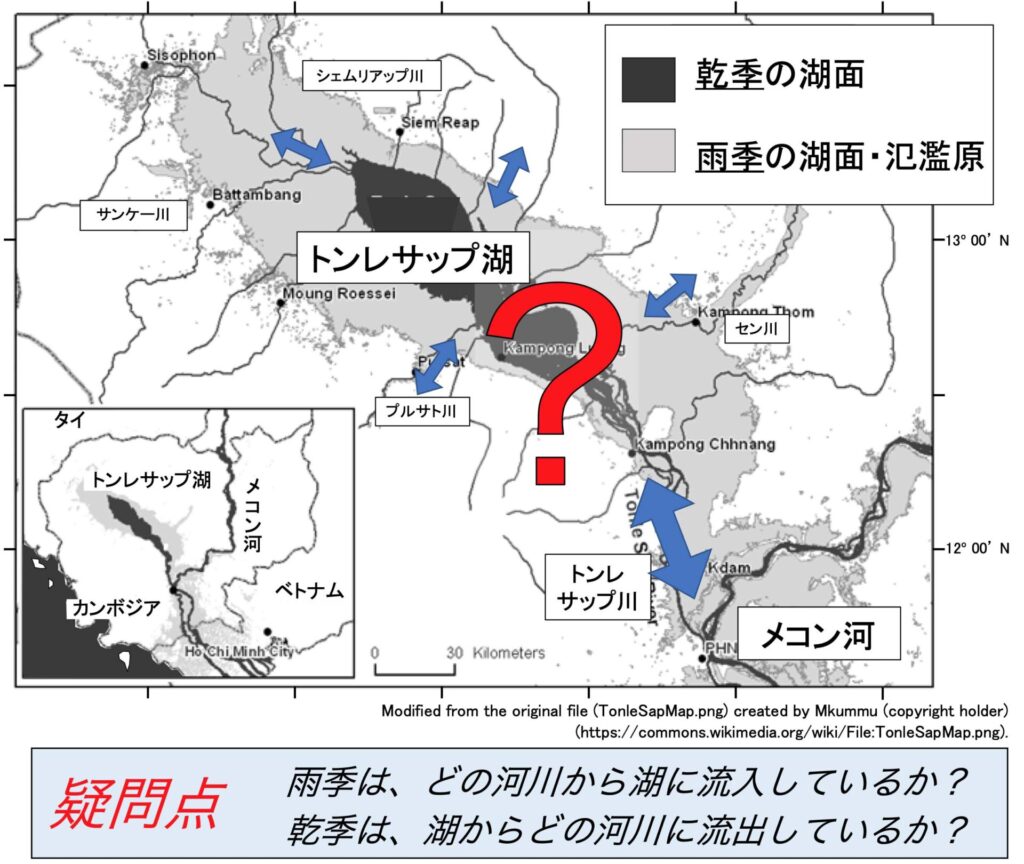

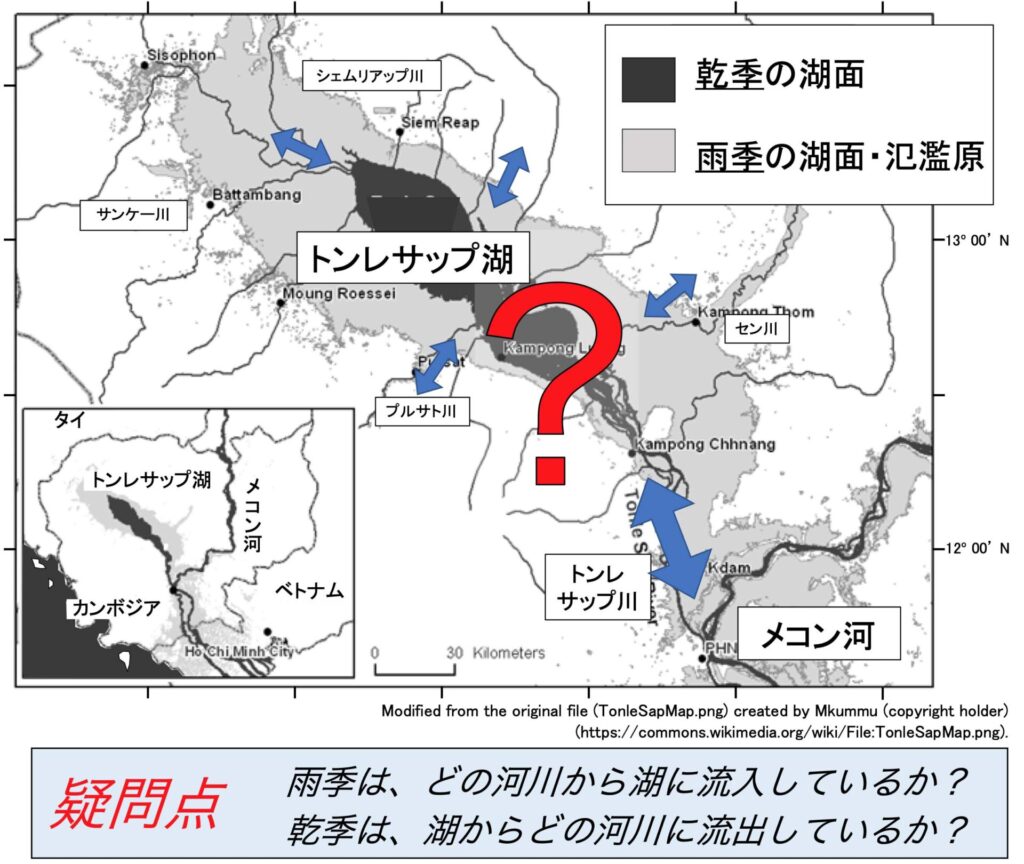

カンボジアのトンレサップ湖の水はどこから来たの!?

カンボジアにあるトンレサップ湖では、富栄養化や過剰漁獲等による環境・生態系の変化が懸念されています。そのトンレサップ湖の水や元素の供給源として、メコン河等の河川がどれだけ貢献しているのか調べました。

湖水や河川水を採取し、その元素組成をICP-MS(誘導結合プラズマ質量分析装置)で分析した結果、湖水や元素の主な供給源となっている河川が雨季と乾季で異なることが分かりました。また、湖水の飲料水としての安全性に関する情報も得られました。

くわしくみる

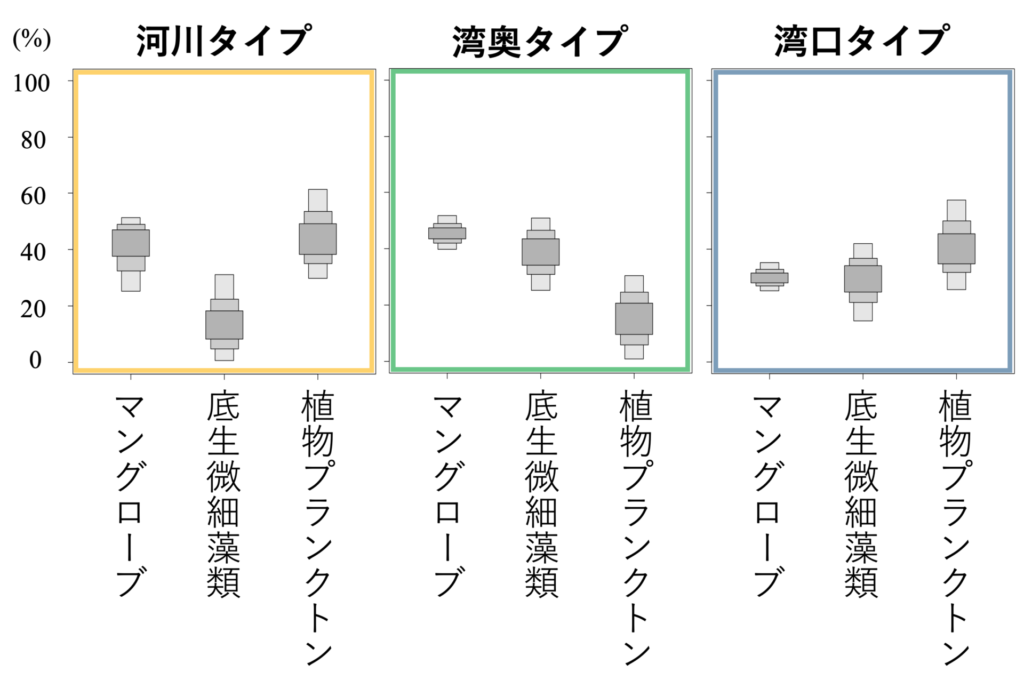

マングローブは未だ健在? フィリピン内湾で食物連鎖を支えるものたち

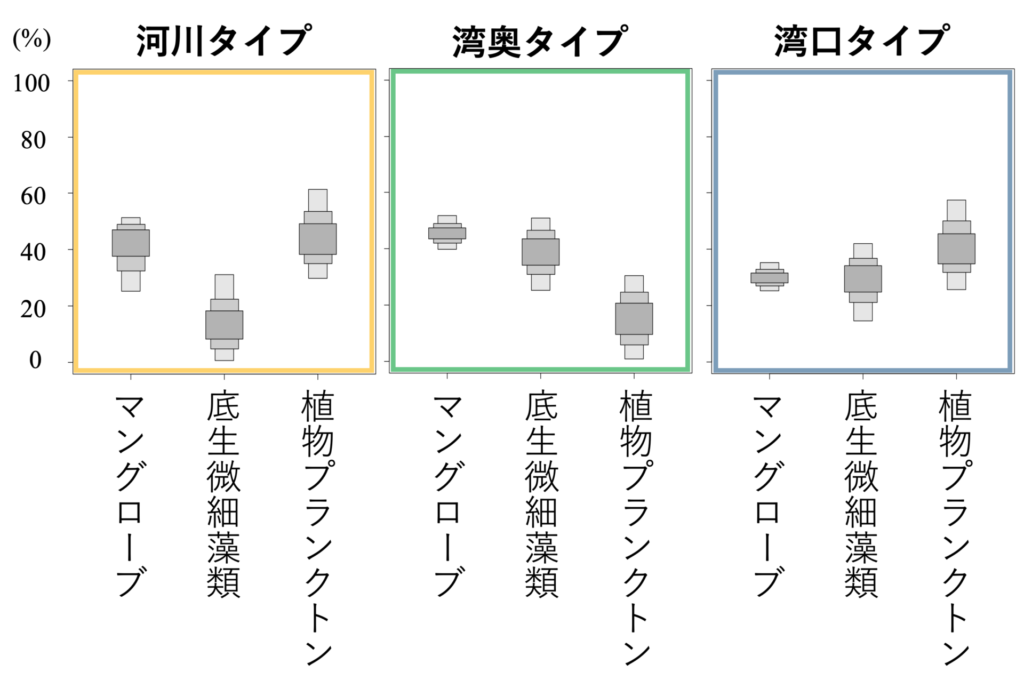

フィリピンにあるバタン湾は半閉鎖的な湾で粗放的な養殖池に適しています。90%以上のマングローブ面積を失ったバタン湾ですが、湾内の食物連鎖を支える一次生産者は何なのか、湾内の水底の有機物(底質)の起源を推定するために安定同位体比を使いました。分析の結果、河川付近の有機物の起源は陸生植物と植物プランクトンが多く、湾奥では陸生植物と底生微細藻類が多く、湾口付近ではそれらの有機物が均一に混合していました。多くのマングローブが養殖池に転換されたバタン湾ですが、湾の構造によりマングローブ植物を含む陸生植物が底質の有機物起源として貢献していることが分かりました。

各生態区分タイプにおける底質の有機物起源の混合割合

くわしくみる

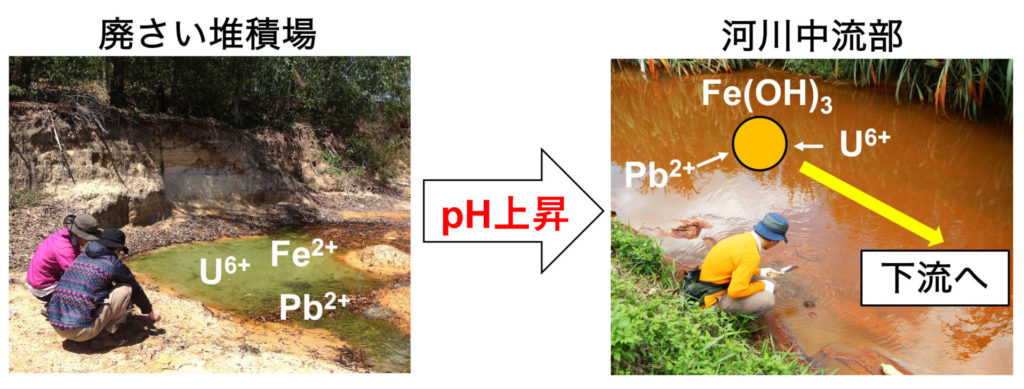

資源開発における環境負荷低減のための同位体研究

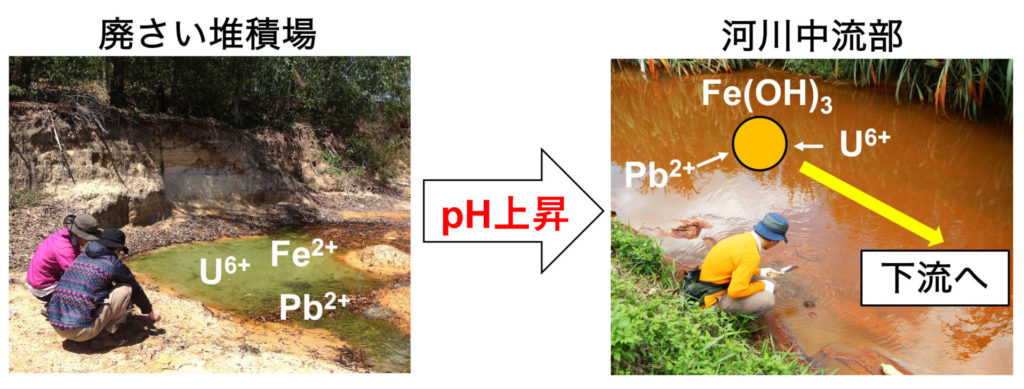

我々の生活に必要不可欠な様々な資源を採掘すると、周辺の住民の健康や生態系に重大な影響を及ぼすことがあります。資源開発における環境負荷を低コストで抑えるためには、坑廃水や汚染河川での金属元素の起源や挙動を正確に理解する必要があります。

上の写真はレアメタルであるレアアース元素やチタンの製錬工場の廃さい堆積場からpH2.5程度の酸性水が河川に漏洩しているところです。鉛や鉄など廃水中に含まれる金属元素の同位体比を測定することで、鉛の起源が鉱石由来であること、酸性水に含まれていた溶存二価鉄は河川水のpHが上昇する過程で酸化沈殿し、一部はコロイドとして有害物質とともに下流へ運搬されていることを明らかにすることができました。

くわしくみる

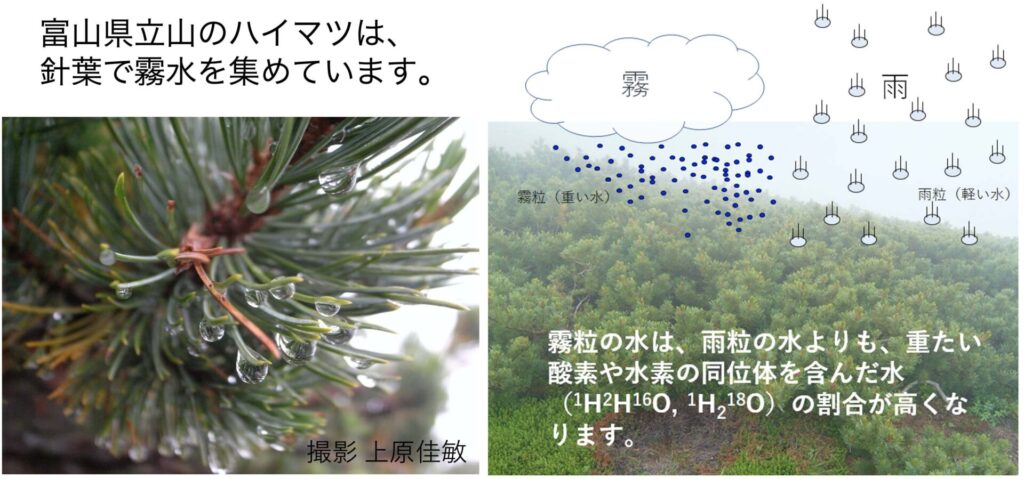

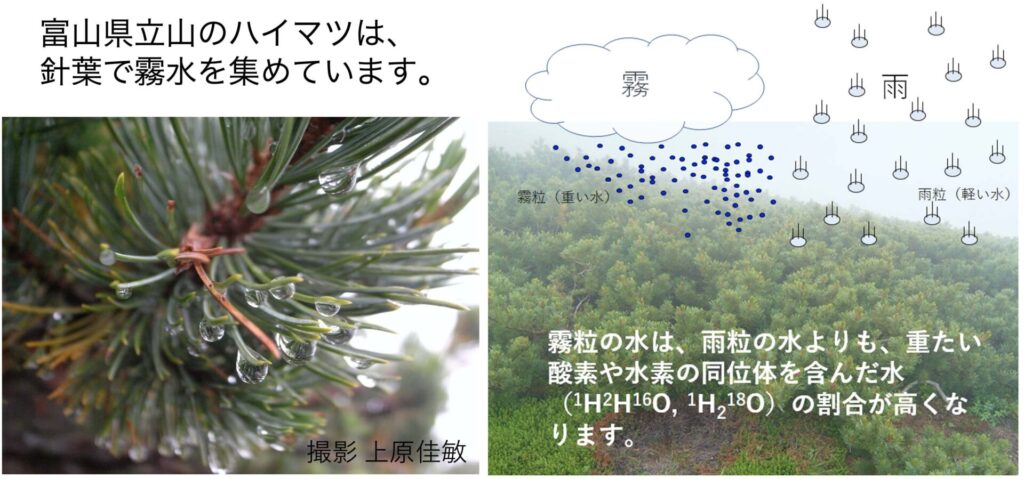

高山サバイバル術ーハイマツの霧を使った生き方ー

霞を食べて生きていく、という表現がありますが、霧の発生頻度が高い日本の高山帯では、霧を水資源として利用している植物も多いと考えられます。ハイマツ(Pinus pumila)は日本の中部山岳を分布の南限とし、高山の森林限界上部に優占することの多い針葉樹で、樹高は低いものの、オオシラビソやトドマツなどの高木になる針葉樹と同程度の光合成生産を行っています。富山県立山のハイマツ林で、光合成に伴う蒸散に必要な水のうち、霧水がどの程度貢献しているのかを、雨水や霧水(H2O)の水素(H)と酸素(O)の安定同位体比を利用して推定しました。その結果、ハイマツ林床に供給される水の半分近くは、ハイマツが針葉を使って集めた霧水であることが分かりました。

くわしくみる

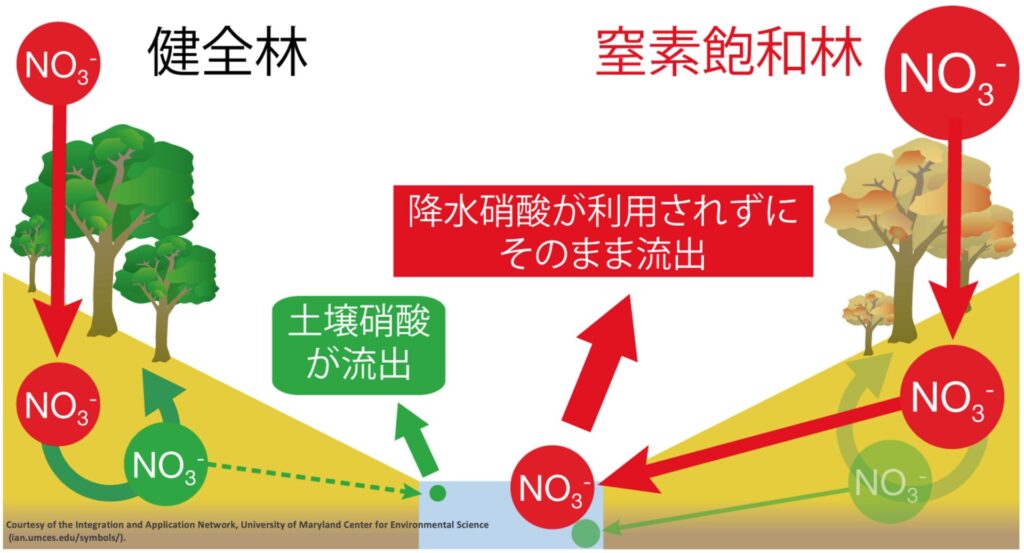

雨と森林は良い関係?:大気からくる硝酸イオンを追跡する

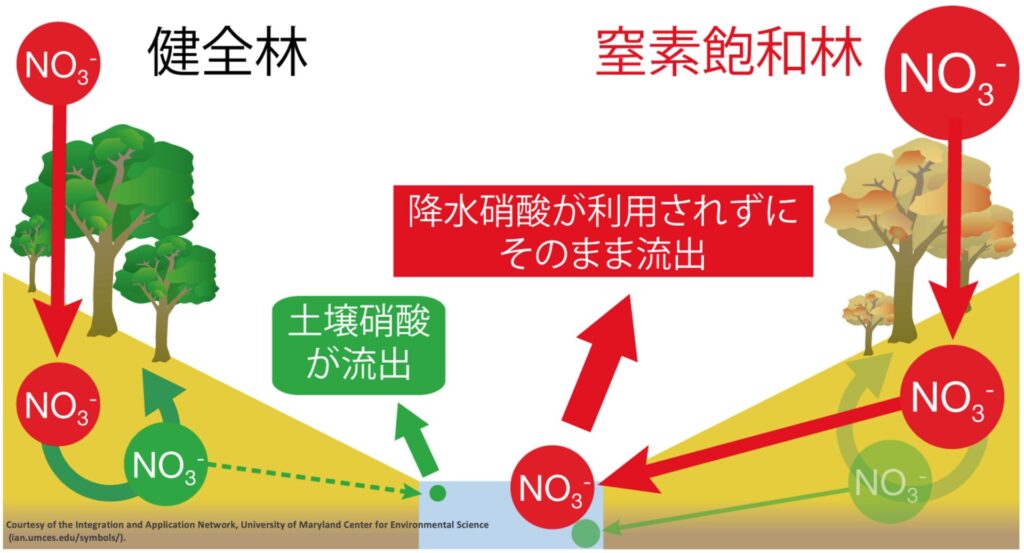

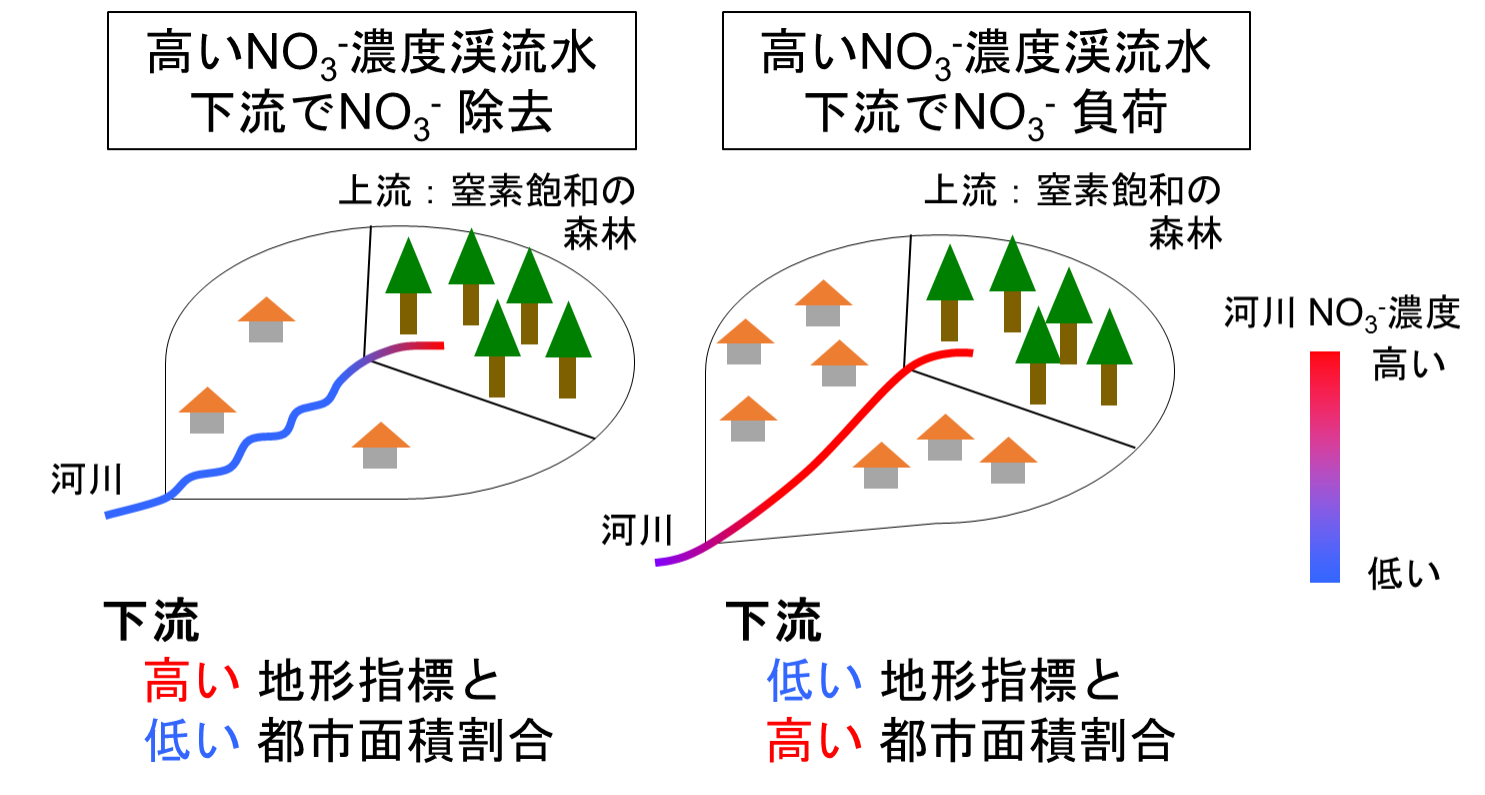

森林は一般に窒素が植物にとって足りない生態系と考えられています。ですので、降水でもたらされる窒素は森林で使われて(きれいになって)、図中の左のようにほんの少ししか窒素は森林から流れ出ないと予想されてきました。しかし本当はどうなのでしょうか?特に近年報告されている、窒素が余っている森林(図中の右)では硝酸イオンが大量に流出してきていることが知られています。

降水硝酸イオンが森林で使われているのか、それとも漏れ出してしまっているか、は硝酸イオンの酸素同位体比を測定することで判定できそうなことが近年わかってきました。

くわしくみる

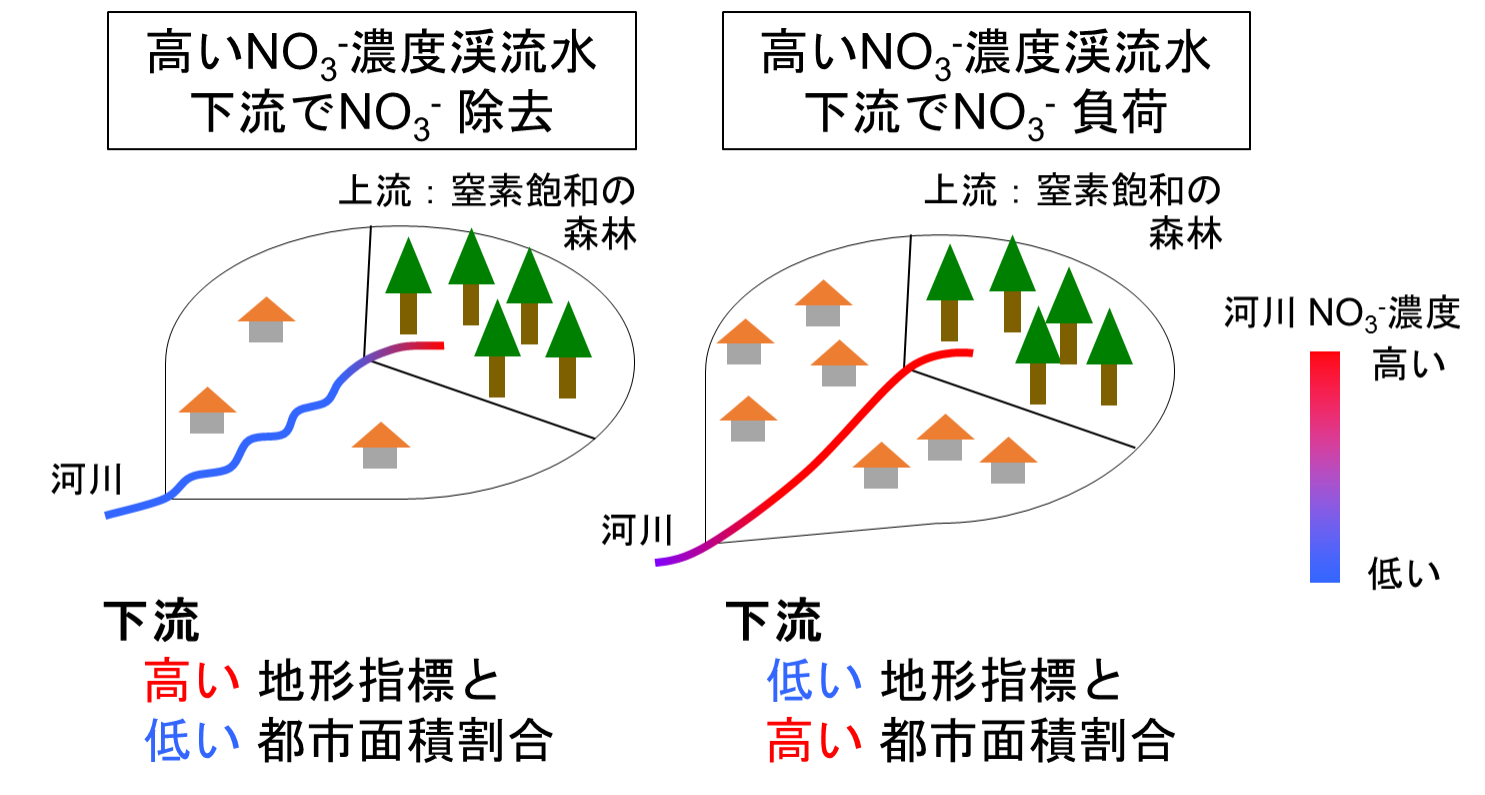

メタボ化した森のお残し窒素は、

土地利用・地形を活かしてお掃除!

福岡市近郊の森林では、大気からの窒素降下物の増加と人工林の高齢化によって、樹木に利用しきれない窒素が硝酸イオン(NO3–)として渓流水に流れ出しています(森林の窒素飽和)。しかし、下流に行くにつれて河川水中の硝酸イオン濃度は低下していきます。そのメカニズムを明らかにするため、窒素・酸素安定同位体比と地理情報システムを用いた解析を行いました。森林に被われた急傾斜な源流部から下流に行くにつれて、地形の傾きはなだらかになり、土地利用は農地や都市域に変わります。その結果、流域環境との相互作用が増加し、河川水中の硝酸イオン濃度が低下することがわかりました。

くわしくみる

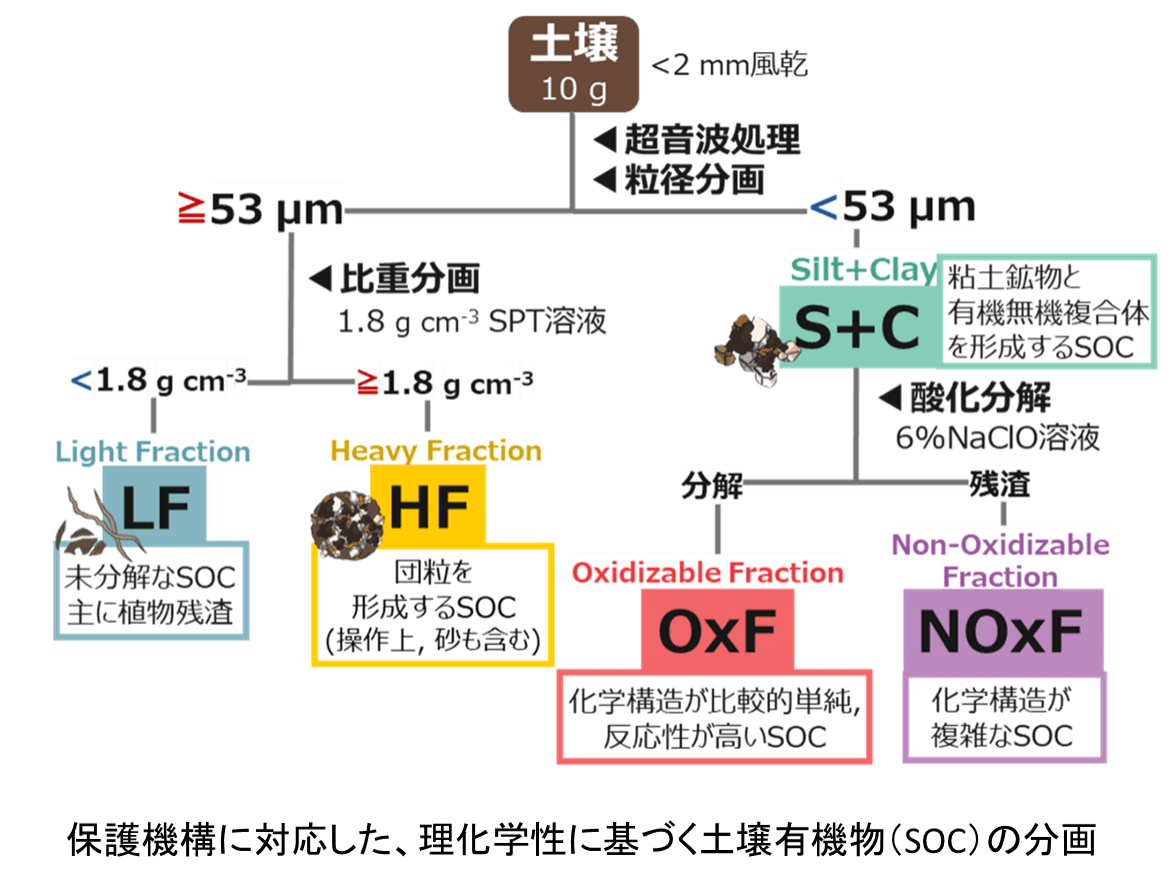

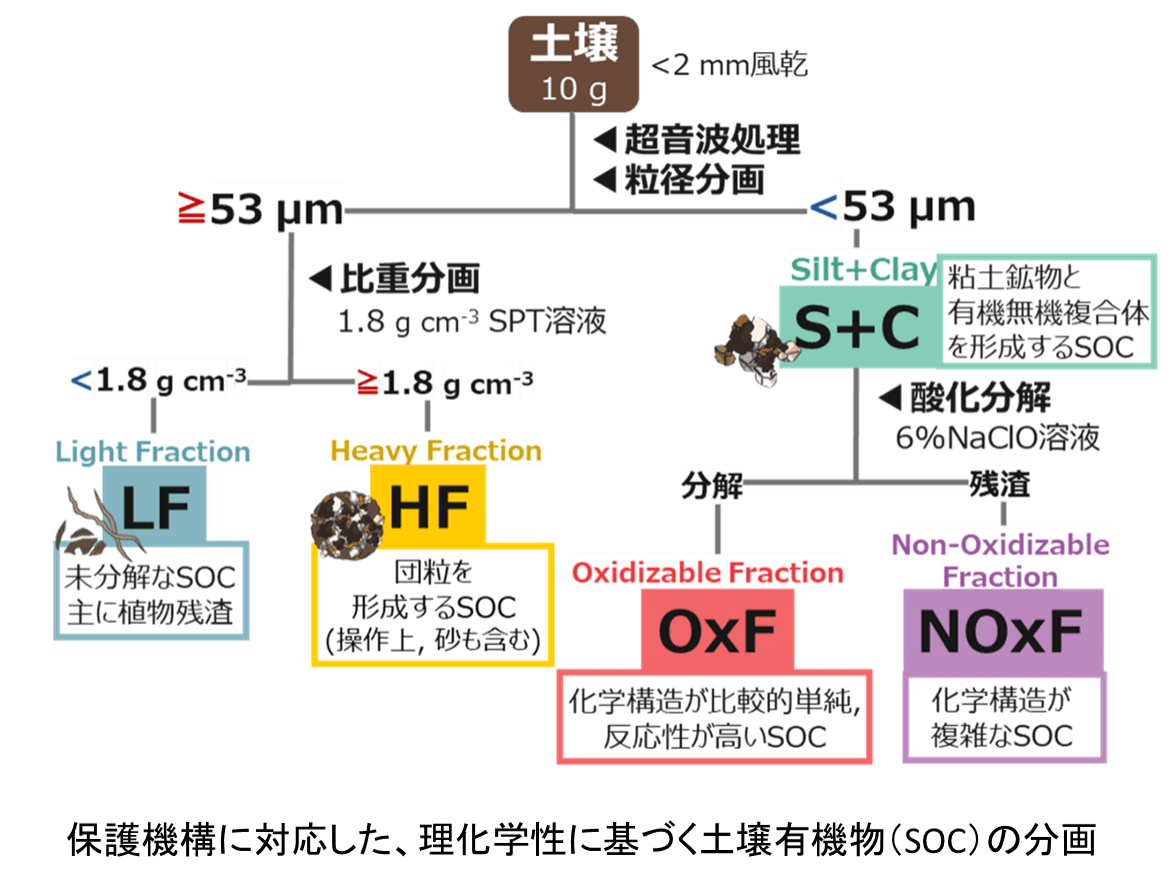

世界に役立つ水田土壌の有機物保護力! ヒミツは鉱物?

水田の土壌有機物は、水稲収量を向上させるとともに地球温暖化の抑制にも寄与しています。有機物が分解されないのは、土壌団粒中に閉じ込められたり土壌鉱物に吸着されたりして、「保護」されているためです。そこで、保護の仕組みによって土壌有機物を「①保護なし」「②団粒内に保持」「③土壌鉱物に吸着」「④特に難分解構造で土壌鉱物に吸着」の4種類に分画し、その存在量を調べると、③が45%、④が35%、①と②が10%ずつでした。一方、炭素の同位体分析によりそれらの平均滞留時間を調べると、④では1~3千年だったのに対し、③や②はずっと短く、保護機構との関連性が示されました。また、滞留時間は、粒径などの土壌の性質やたい肥投入などの肥培管理によっても変化しました。土壌自身が持つこのような保護機能をうまく活用すれば、水田土壌に有機物をよりうまく蓄積できると考えられます。

くわしくみる

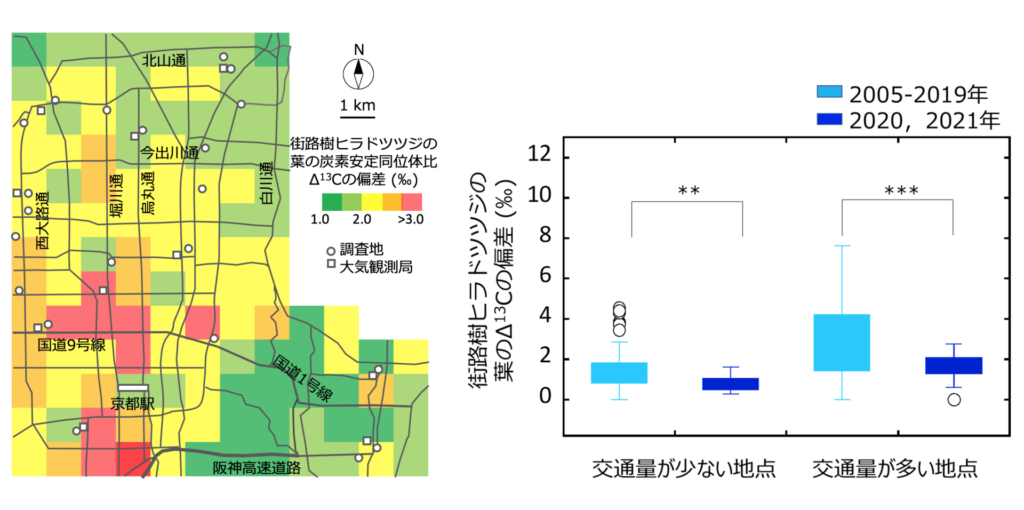

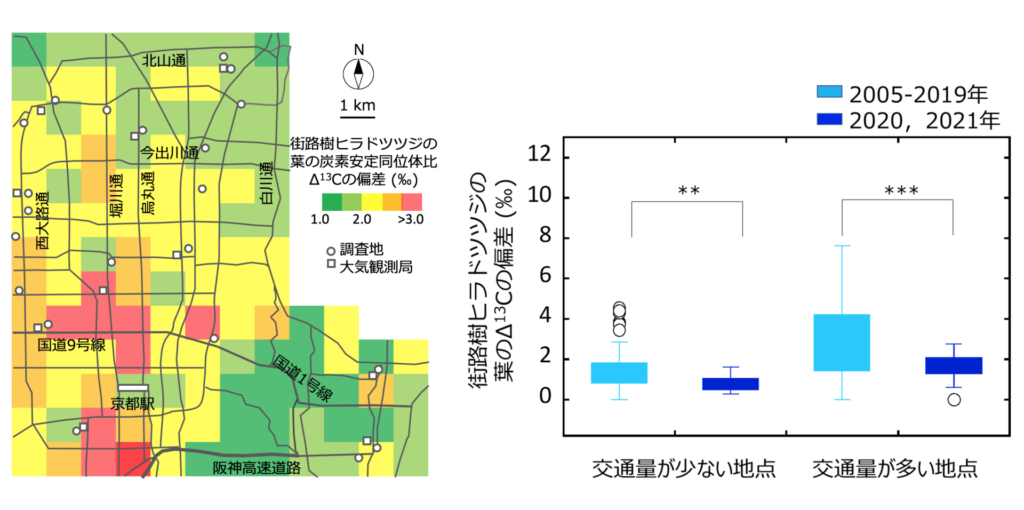

COVID-19で変わる都市と街路樹 ~炭素安定同位体による大気汚染ストレス診断~

2020年から始まったCOVID19の流行は産業活動の停滞をもたらしました。産業活動が停滞すると大型車の交通量が減少するので、排出される大気汚染物質が減少し、大気汚染が緩和される可能性があります。街路樹であるヒラドツツジは通常は強い大気汚染ストレスを受けています。 COVID19の影響下にあった時期には、ヒラドツツジが受けているストレスが緩和されているかもしれません。この可能性を、炭素安定同位体を使って調べてみました。

くわしくみる

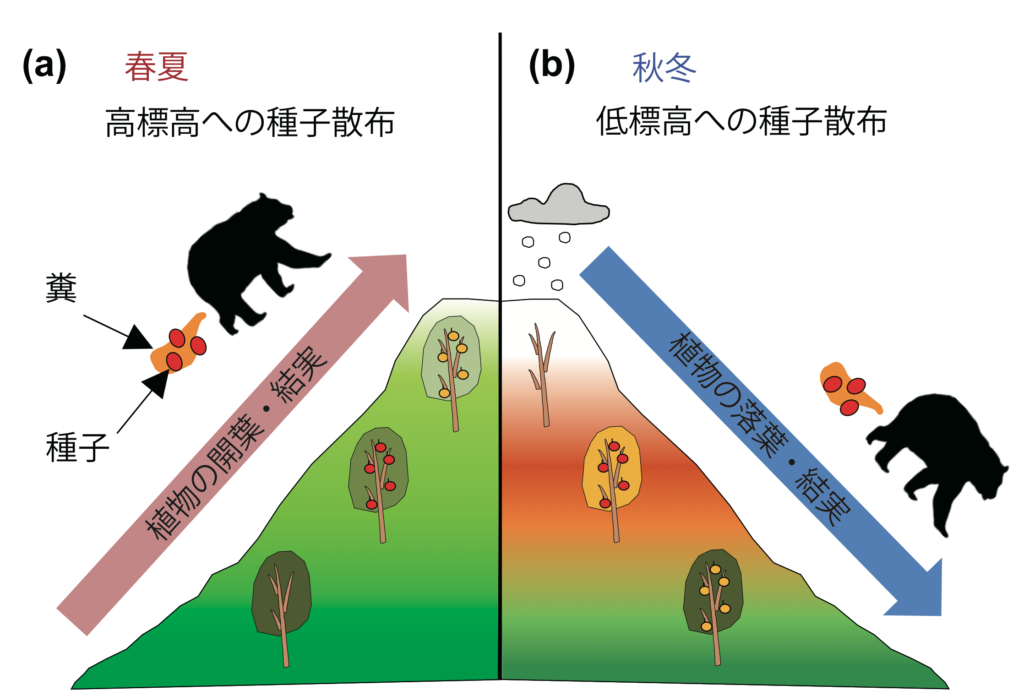

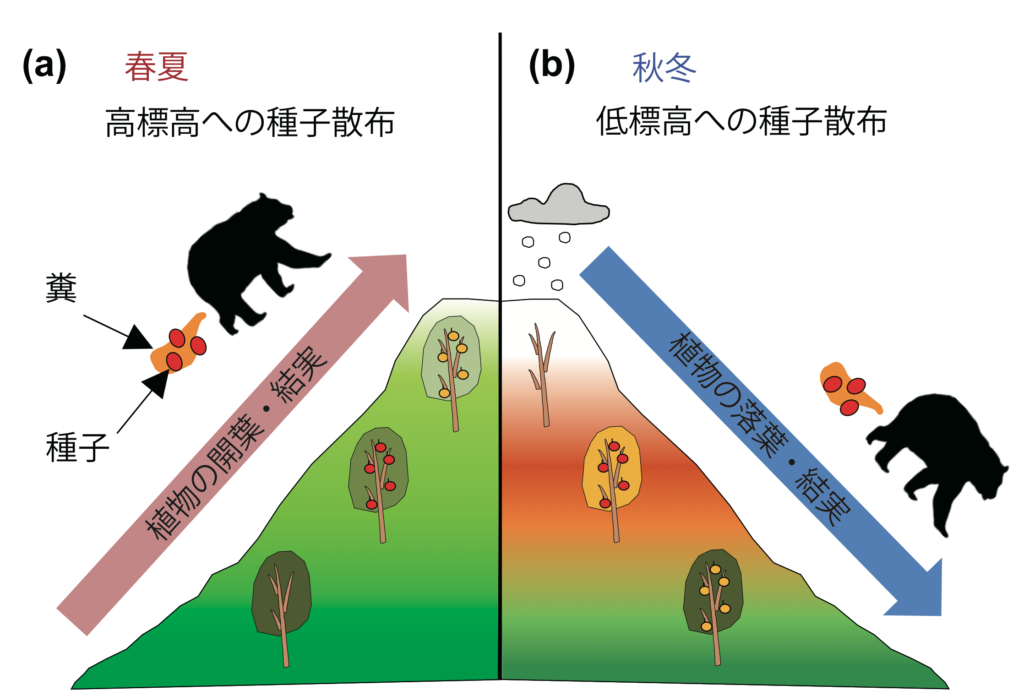

花咲かクマさんといじわるクマさん?

クマたちの種まきがサクラやサルナシの運命を左右する

地球温暖化が大きな問題となっていますが、自分で移動できる動物とは異なり、植物は自分では移動できません。

しかし、果実を食べた動物が種子を運んでくれれば、次世代はより好適な場所へ移動できるかもしれません。

研究の結果、ツキノワグマなどが春夏に結実するサクラをより冷涼な高地へ運ぶ一方、秋冬に結実するサルナシをより温暖な低地へ運んでいることが分かりました。

これは植物の開葉や結実の季節変化を追って哺乳類が山を登り下りした結果であり、サクラの温暖化適応を助けている一方でサルナシの温暖化適応を妨げていることになります。

くわしくみる

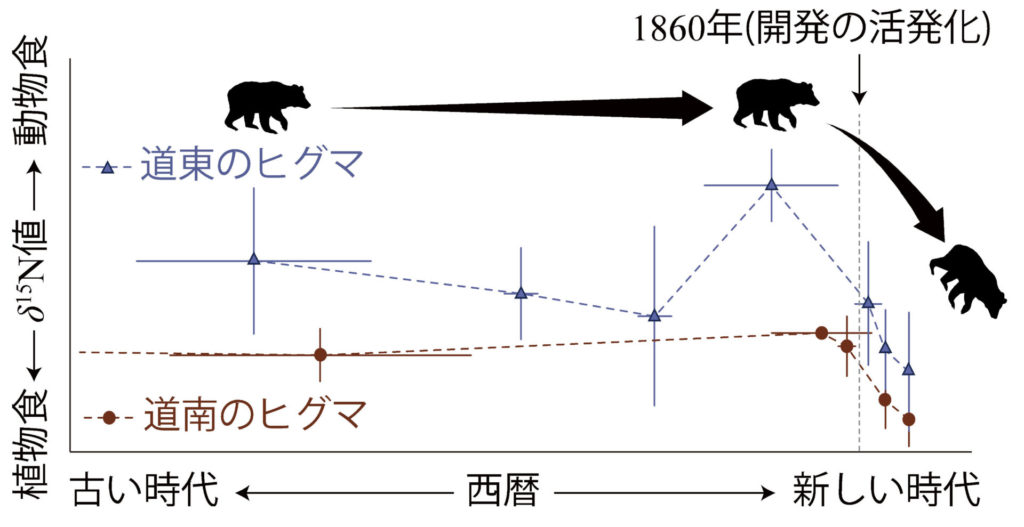

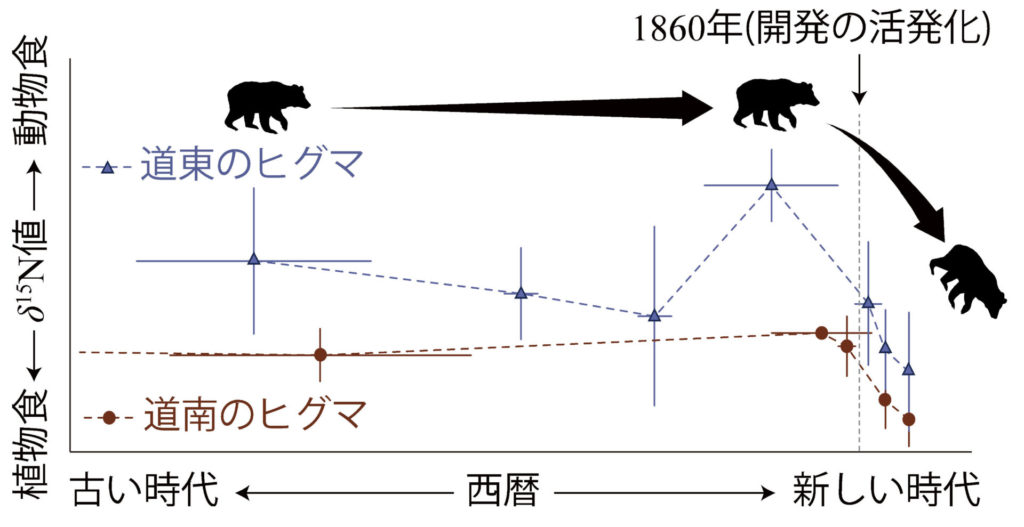

骨が記憶する過去の生態系

動物の骨を使った同位体食性分析手法は、特定の動物の食べ物が過去から現在までの間にどのように変化したかを調べる上で有用なツールです。

上の図は、北海道に生息するヒグマを対象に、過去数千年間で彼らの食べ物がどのように変化したかを調べた研究の結果です。

北海道のヒグマは、明治時代に入るまでは地域ごとに一定の割合で動物性の食べ物を利用していましたが、開発が活発化した1860年以降、急激に草食傾向へと変化したことが示されました。

これは、人の開発によってサケやエゾシカなどの食べ物が手に入りにくい環境に変化してしまったことが原因だと考えられます。

くわしくみる

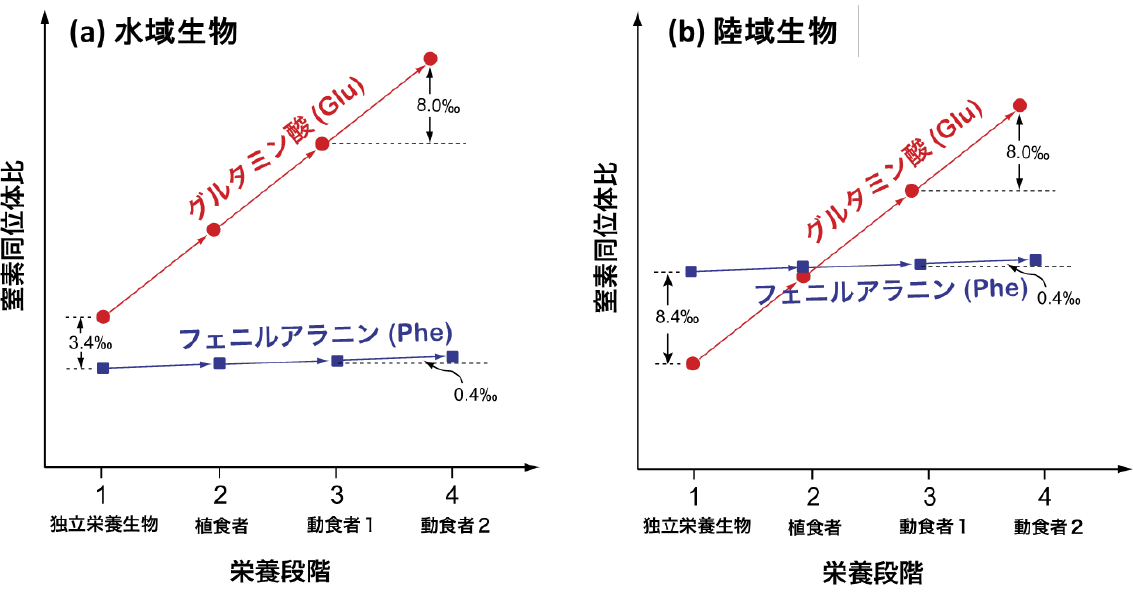

何を食べているの?

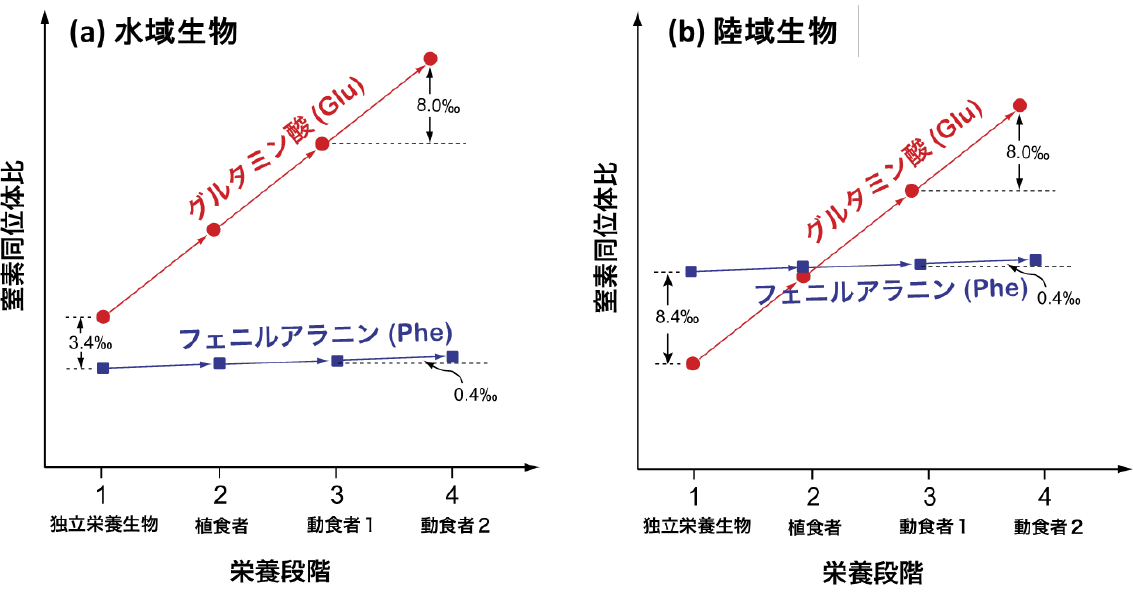

アミノ酸の窒素同位体からひも解く生き物の暮らし

最近になり、グルタミン酸とフェニルアラニンという2種類アミノ酸の窒素同位体比を測定することによって、生き物の正確な栄養段階を推定できることがわかってきました。この方法は未知の生態系における食物網解析に役立つだけでなく、琵琶湖で起きた富栄養化といった環境変化が生態系へ及ぼしてきた影響の評価や、縄文人などといった過去に暮らしていた人々の食性など多様なテーマに応用できます。

くわしくみる

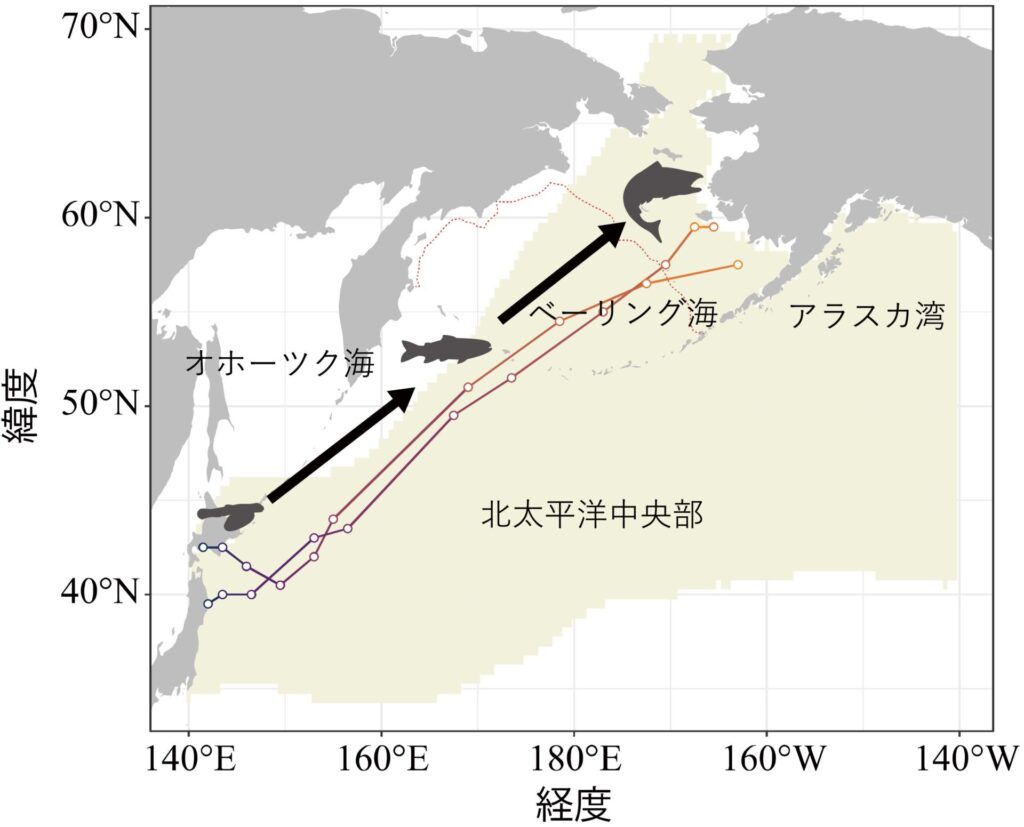

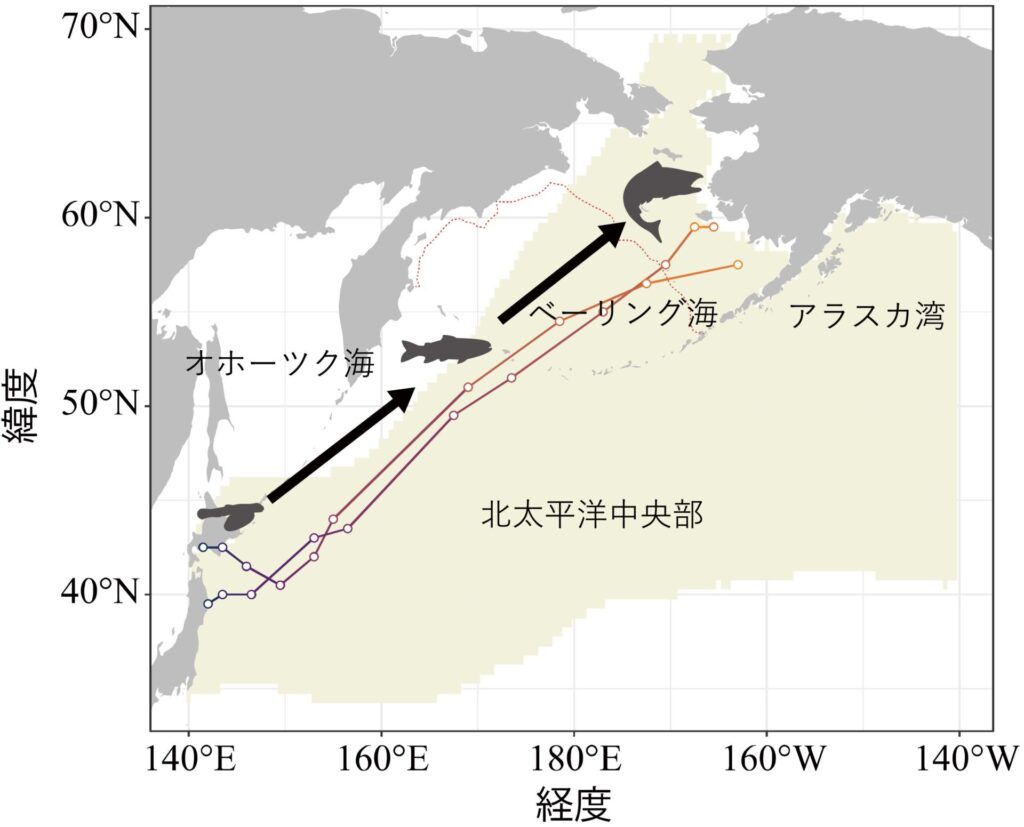

同位体比が解き明かすサケの回遊経路

サケの背骨に記録されている、過去の“窒素同位体比”の履歴と、北太平洋における窒素同位体比の分布地図を比較することで、サケの回遊ルートを推定しました。サケは、成長に伴って北太平洋を北上し、最終的にベーリング海東部の大陸棚に到達することが初めて明らかになりました。この海域は餌資源が非常に豊富なため、サケが性成熟に必要な栄養を摂取する「大回遊のゴール」となっていることが考えられます。本手法は、北太平洋を回遊する多くの海洋生物に適用可能です。

くわしくみる

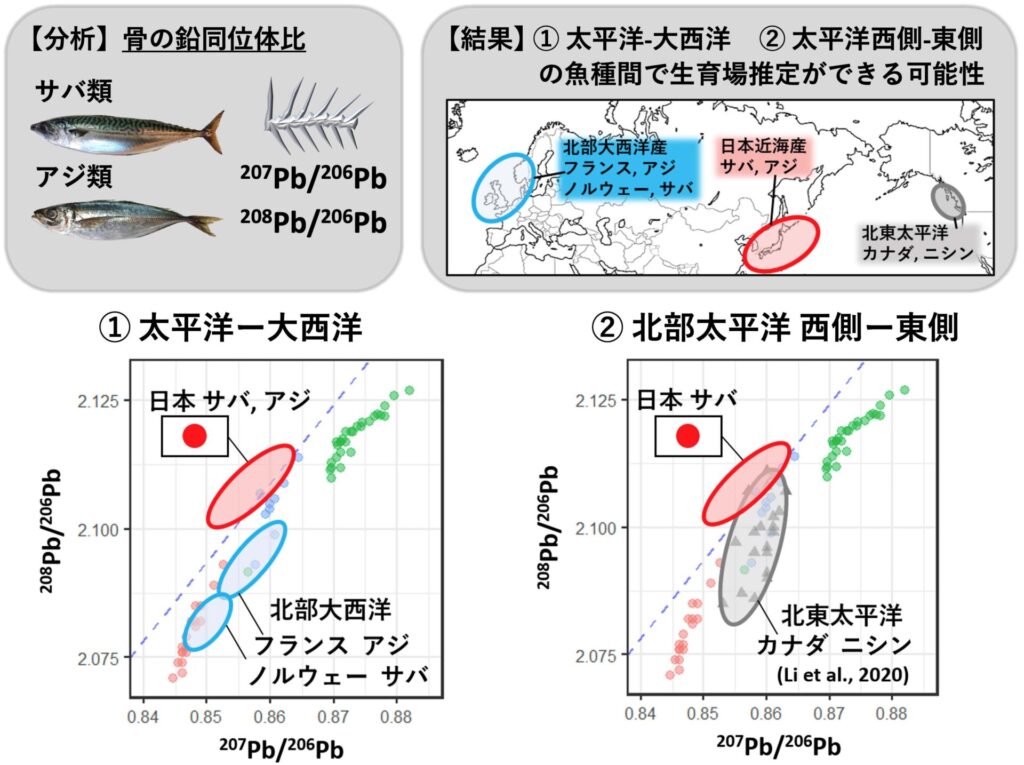

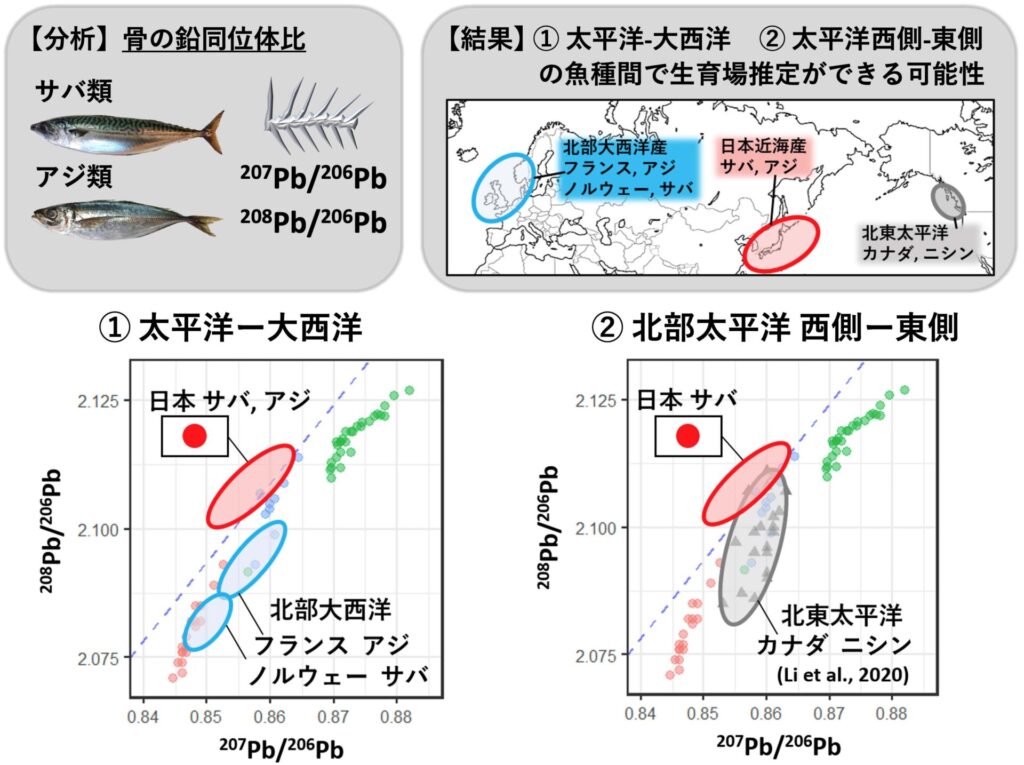

魚の骨の鉛同位体から、生息する海域を特定できるか?

近年の気候変動などの海洋環境の変動により、魚の生息場所が移動し、漁獲量に大きな影響を及ぼしています。水産資源を持続的に利用していくためには、水産資源量を把握することや、生育場・回遊場などの把握が重要です。

本研究では、生育場推定にあまり利用されてこなかった鉛に着目をしました。様々な産地で水揚げされた魚の骨の鉛同位体比を調べ、産地ごとに比較を行い、魚の生育場推定の指標になるかを検討しました。その結果、①太平洋と大西洋に生息する魚、②北部太平洋の西側と東側に生息する魚とで脊椎骨の鉛同位体比が有意に異なることが分かり、両者の間で生育場の推定や産地判別ができる可能性があることが分かりました。

くわしくみる

最新研究のぞき見!長距離移動する昆虫

近年、数百kmから1,000kmを超える長距離を移動する昆虫の安定同位体比を調べてみると様々な値を示すことが分かってきました。水素の安定同位体比では大陸の南北方向の移動が分かり、地質年代の異なる生息地域の虫はストロンチウムの安定同位体比の値が異なっていました。これらの情報を使えば長距離移動性昆虫の飛来源や移動経路の解析が変わってくるのではないかと最新の研究が進められています。詳しく知りたい方はPDFを覗いてみてください。

東シナ海を越えて飛来することがあるツマジロクサヨトウ(オス)

くわしくみる

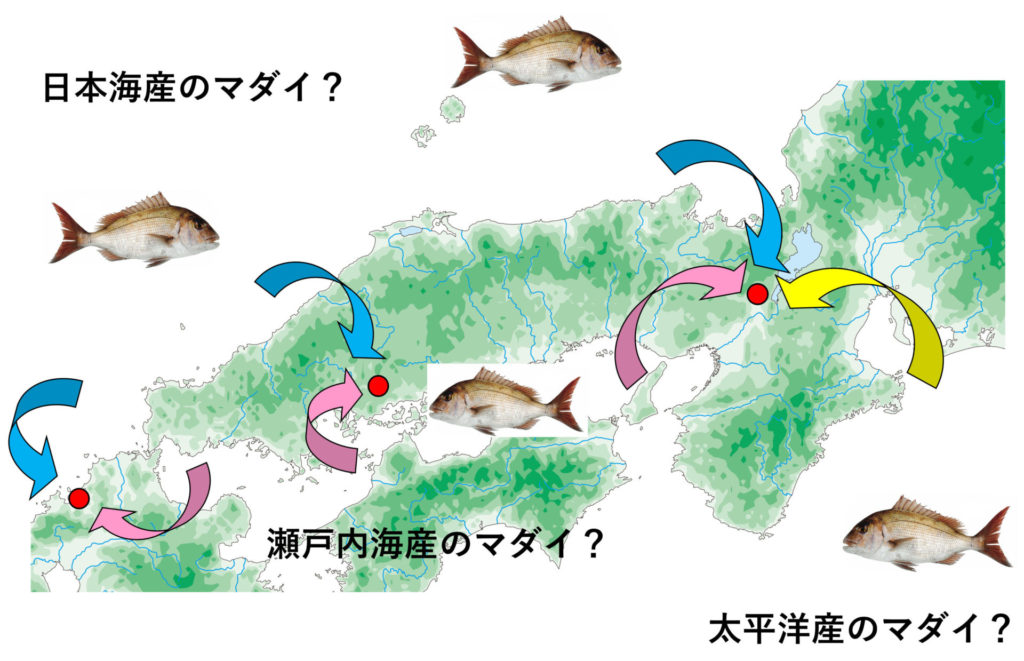

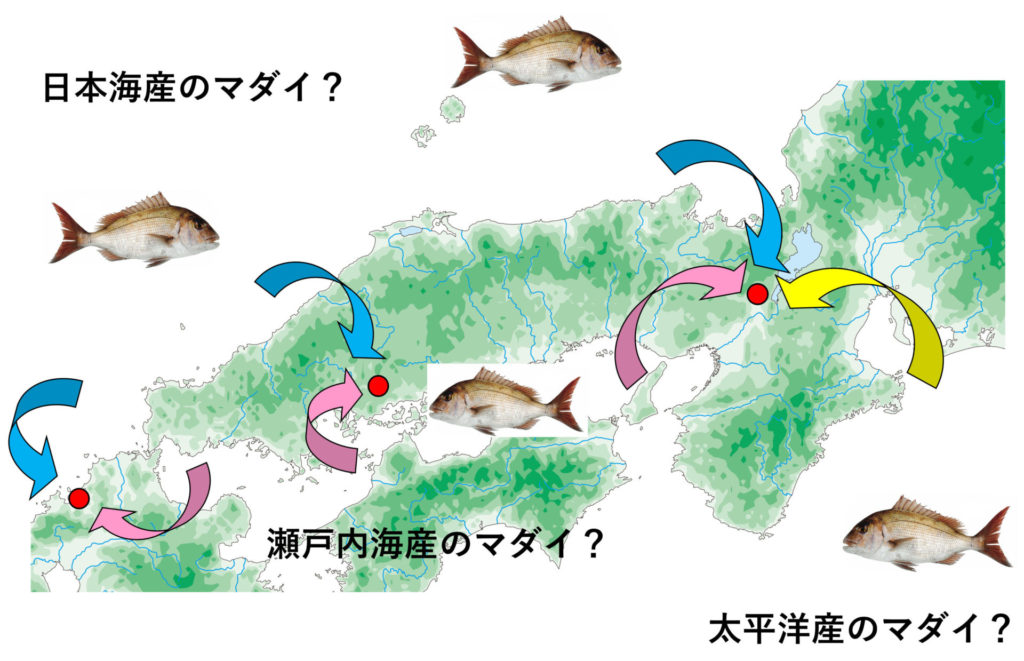

古代の海産魚はどこの海から運ばれたのか?

遺跡から出土する魚骨によって、当時さまざまな魚が食べられていたことを知ることができます。海から遠く離れた内陸部の遺跡でも多くの海産魚が確認され、沿岸部から運ばれたことが読み取れます。しかし、魚骨の形態では産地を明らかにすることはできません。これらはどの海域で漁獲されたものなのでしょうか?

魚骨の同位体比を調べてみると、海域によって値が異なることが明らかになりました。例えば、京都平安京には瀬戸内海と日本海など複数の海域からマダイが運ばれた可能性が示されました。

くわしくみる

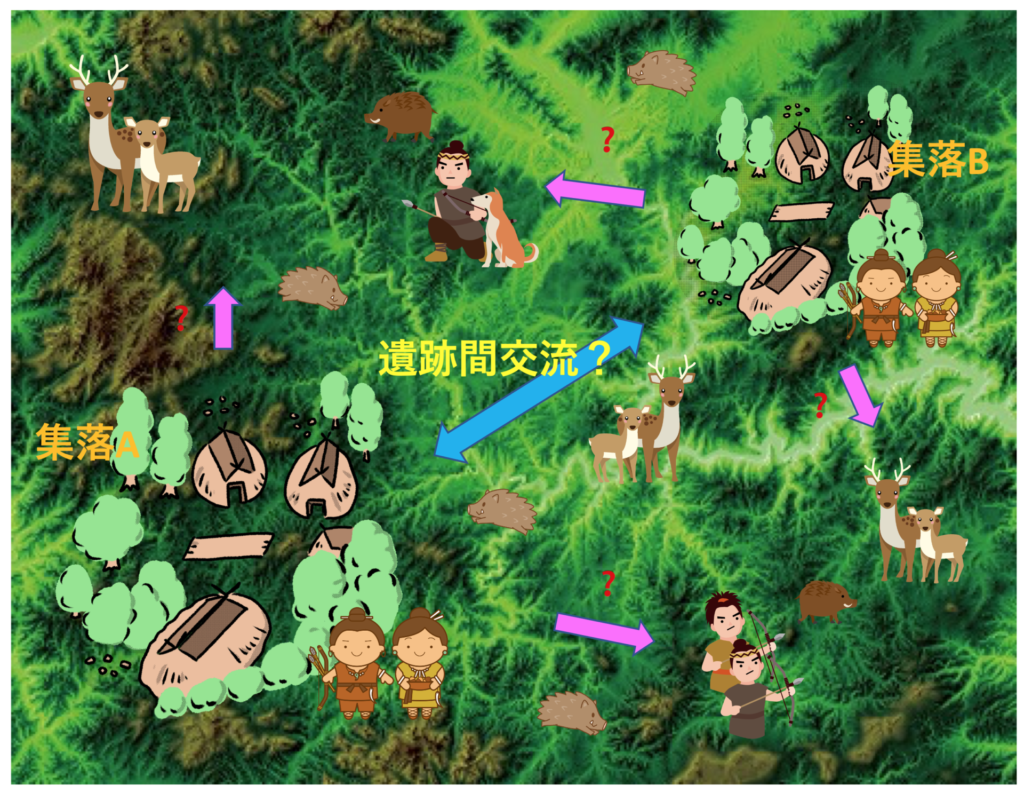

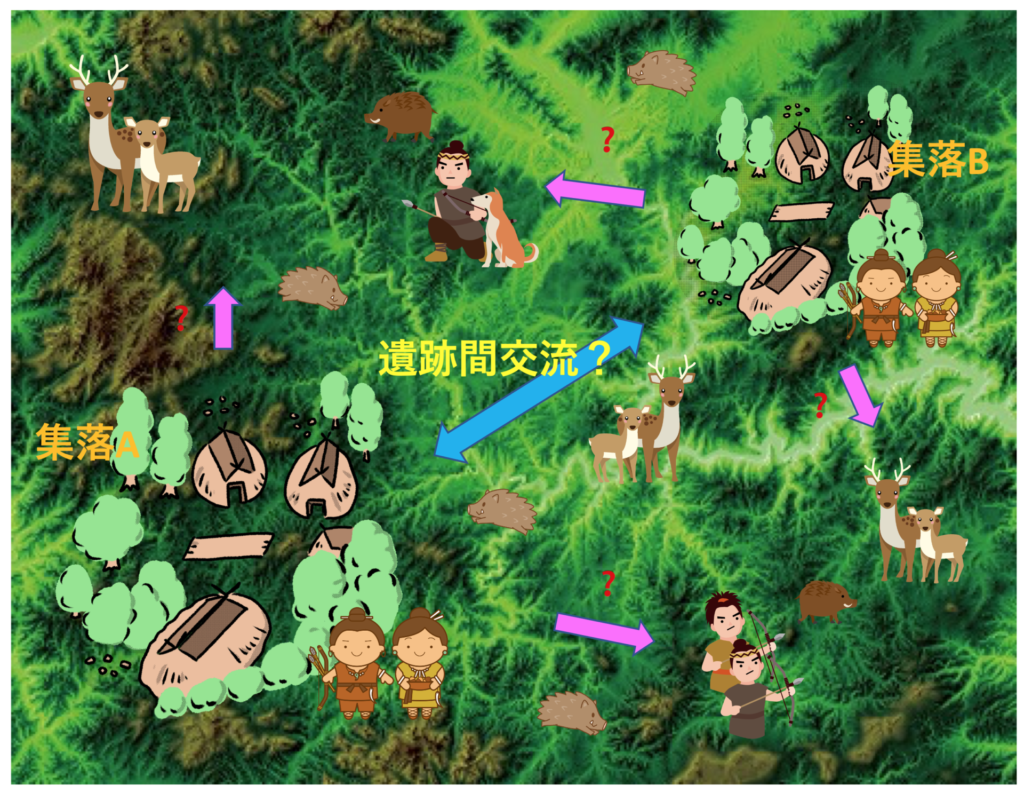

エモノの歯からわかった!縄文人の遺跡間交流

縄文人は、さまざまな資源を利用していました。遠い場所に移動してモノを運び、文化や技術を伝播させました。遠く離れた場所への移動だけでなく、食料資源獲得の活動域はどの範囲で、近隣の遺跡とのかかわりはどのようなものだったのでしょうか。縄文人の主な生業のひとつ狩猟活動の範囲を明らかにするため、遺跡から出土したイノシシとニホンジカの歯エナメルのストロンチウム同位体分析を行いました。

各遺跡の狩猟域は、遺跡から5㎞~10㎞の範囲で行われた可能性が高く、15㎞を超えるような場所では行われなかったことが示唆されました。各遺跡は行き来して交流することが可能な場所に位置しますが、狩猟域は異にしていたと考えられます。

くわしくみる

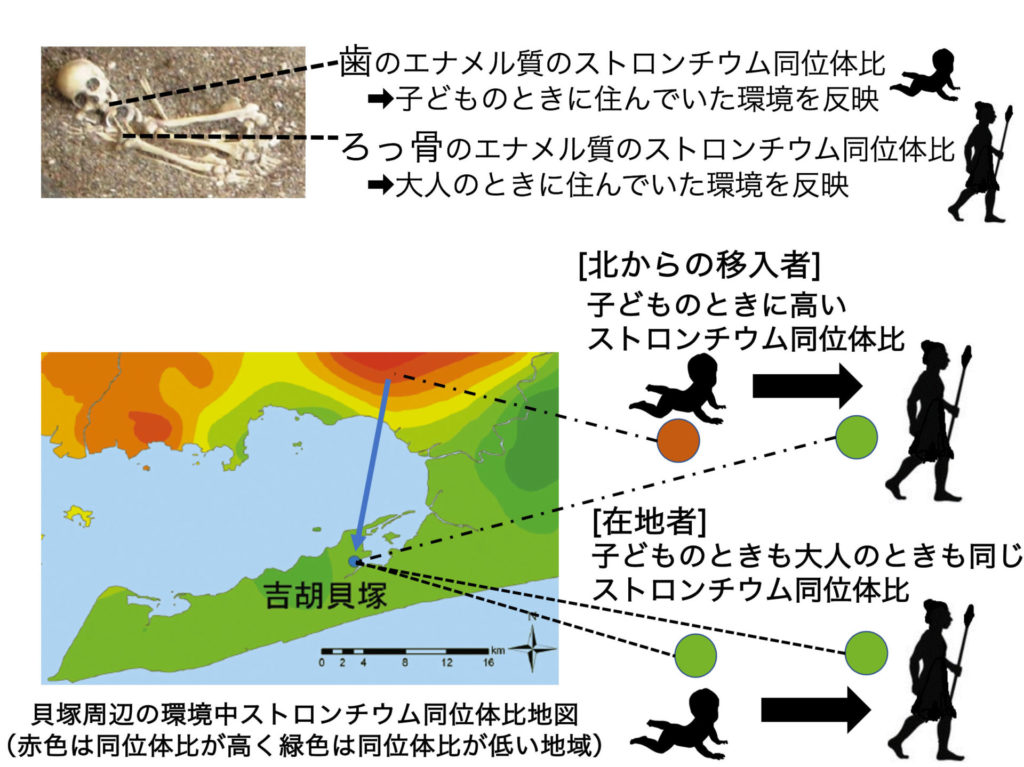

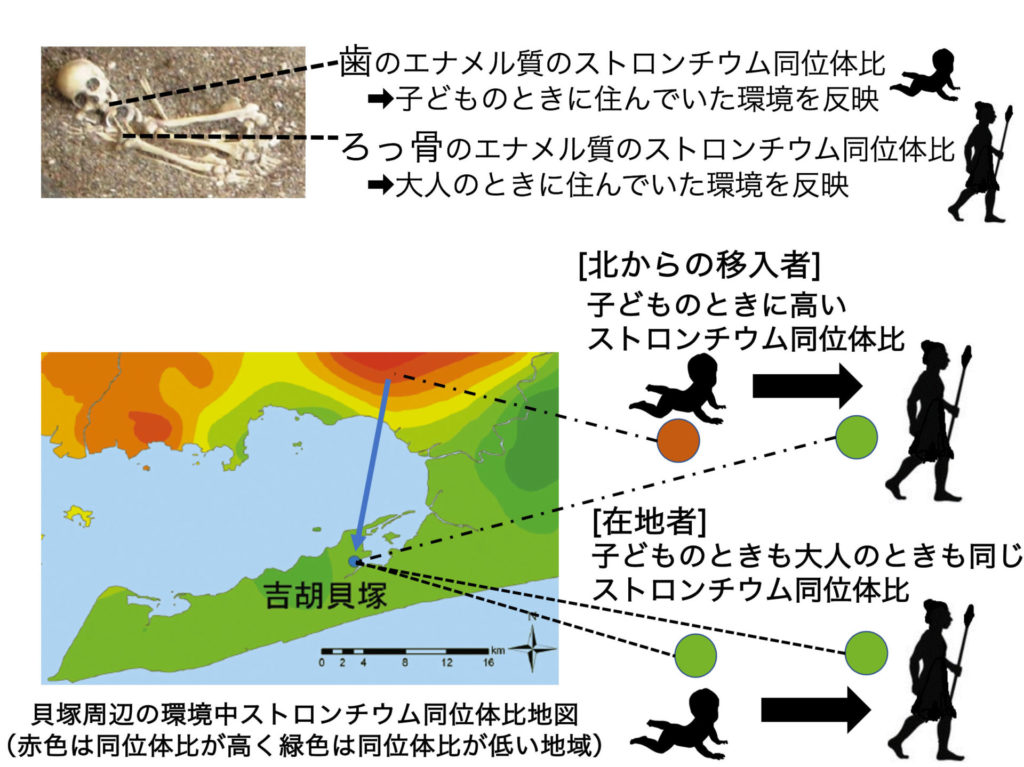

縄文人の歯が命!?縄文人の集団間の移動を調べる

縄文人は、約16500~2300年前の日本で、狩猟・採集・漁労をなりわいとしていました。社会的な風習として、故意に歯を抜く抜歯風習がありました。歯を抜く二つのパターンは、縄文人の移動と関係があると考えられてきました。この仮説を検討するために、吉胡貝塚から出土した縄文人の歯と骨のストロンチウム同位体分析を行いました。

結果として、抜歯と移動に関係がないことが明らかとなりました。一方で、出土した縄文人には、子どものときから住んでいた在地者と、子どものときに北の地域で生まれ育った移入者がいることがわかりました。性別でみると、男性も女性も集団間を移動していたことが推定されました。このように、古人骨を分析することで、先史時代の人の移動について復元することができます。

くわしくみる

現代(いま)と違う!?

古代の犬はどんな餌を食べていたのか?

遺跡から出土する犬骨から、その犬が摂取した大まかな食物(餌)を知ることができます。同じ遺跡から出土する人骨の摂取食物情報と比較することで、過去の人と犬の関わり合いが見えてきます。昔の人々は現代人と同様に何か特定のドッグフードの様なものを与えていたのでしょうか?

埋葬された古代犬骨の摂取食物は、時代ごとに多様で、特に縄文時代の犬は意外にも魚を多く摂取していることが示唆されました。

くわしくみる

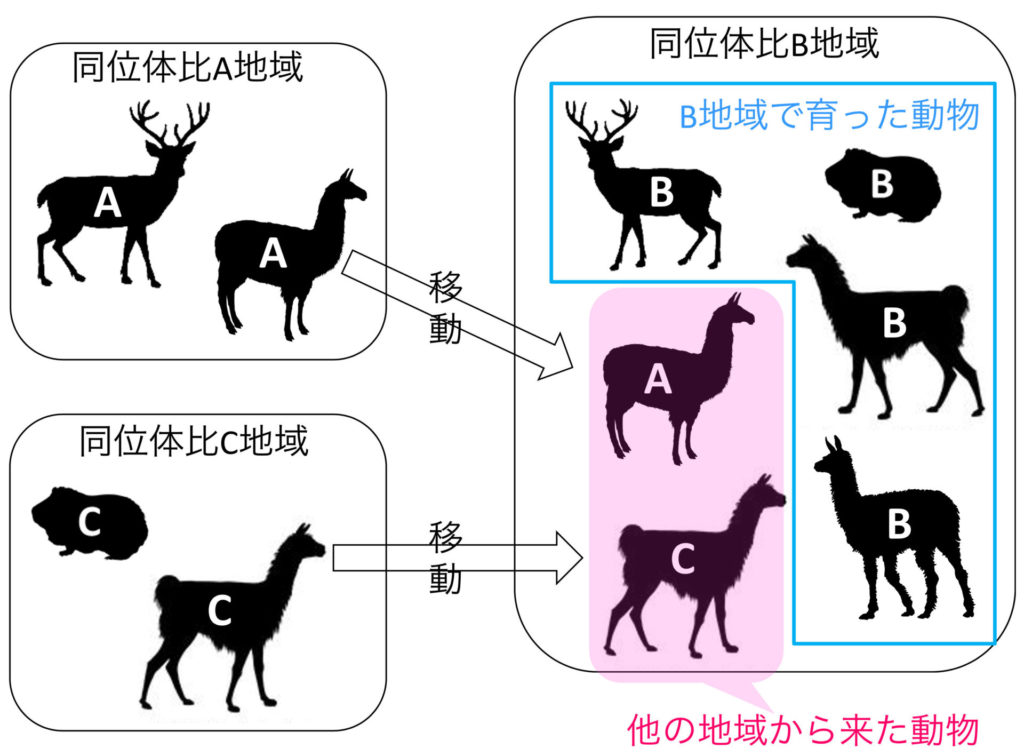

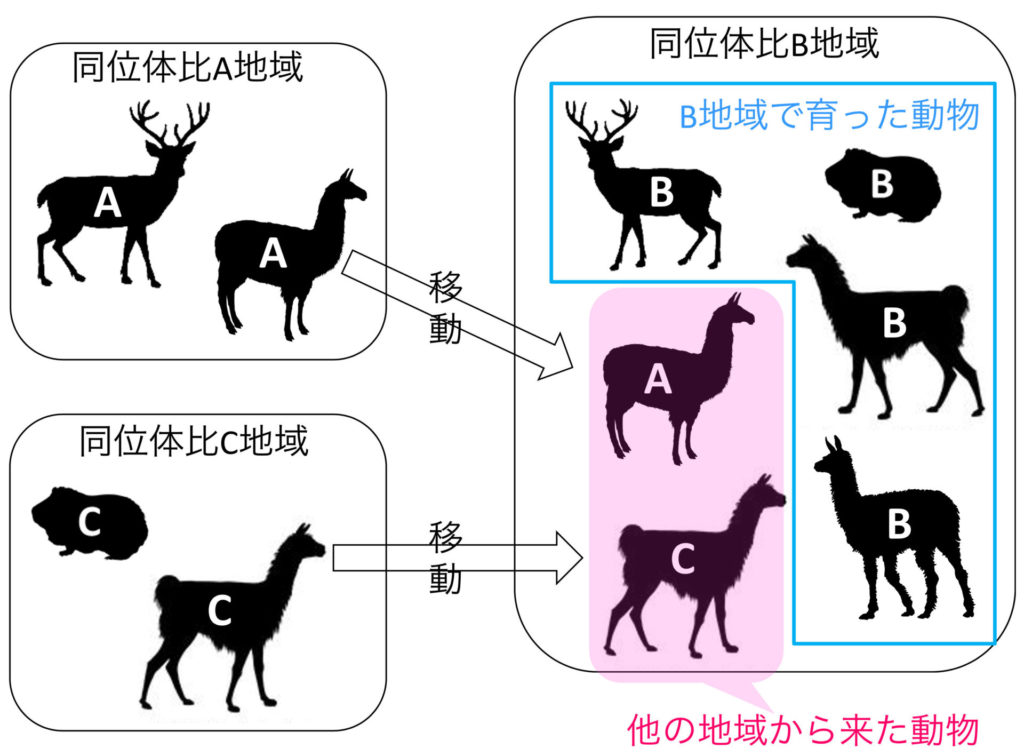

リャマとアルパカ ―アンデス文明動物飼育物語―

先スペイン期のアンデス社会では、リャマとアルパカが様々な用途で使われていました。元々は高地高原に生息していた野生動物が、いつ・どのように家畜として広がっていったのか、まだ全容は明らかになっていません。

骨や歯の同位体比には、その動物が育った地域の情報や、食べた物の情報が残されています。遺跡から出土する動物骨の同位体分析を行うことで、家畜飼育の有無が推定できます。

ペルー北部高地のパコパンパ遺跡で出土した動物骨を分析した結果、紀元前700年頃から遺跡周辺でのラクダ科動物の飼育が開始されたことが明らかとなりました。この研究は、アンデス地域の神殿遺跡でリャマ・アルパカの飼育が伝播した瞬間を捉えた最も古い事例の一つとなりました。

くわしくみる

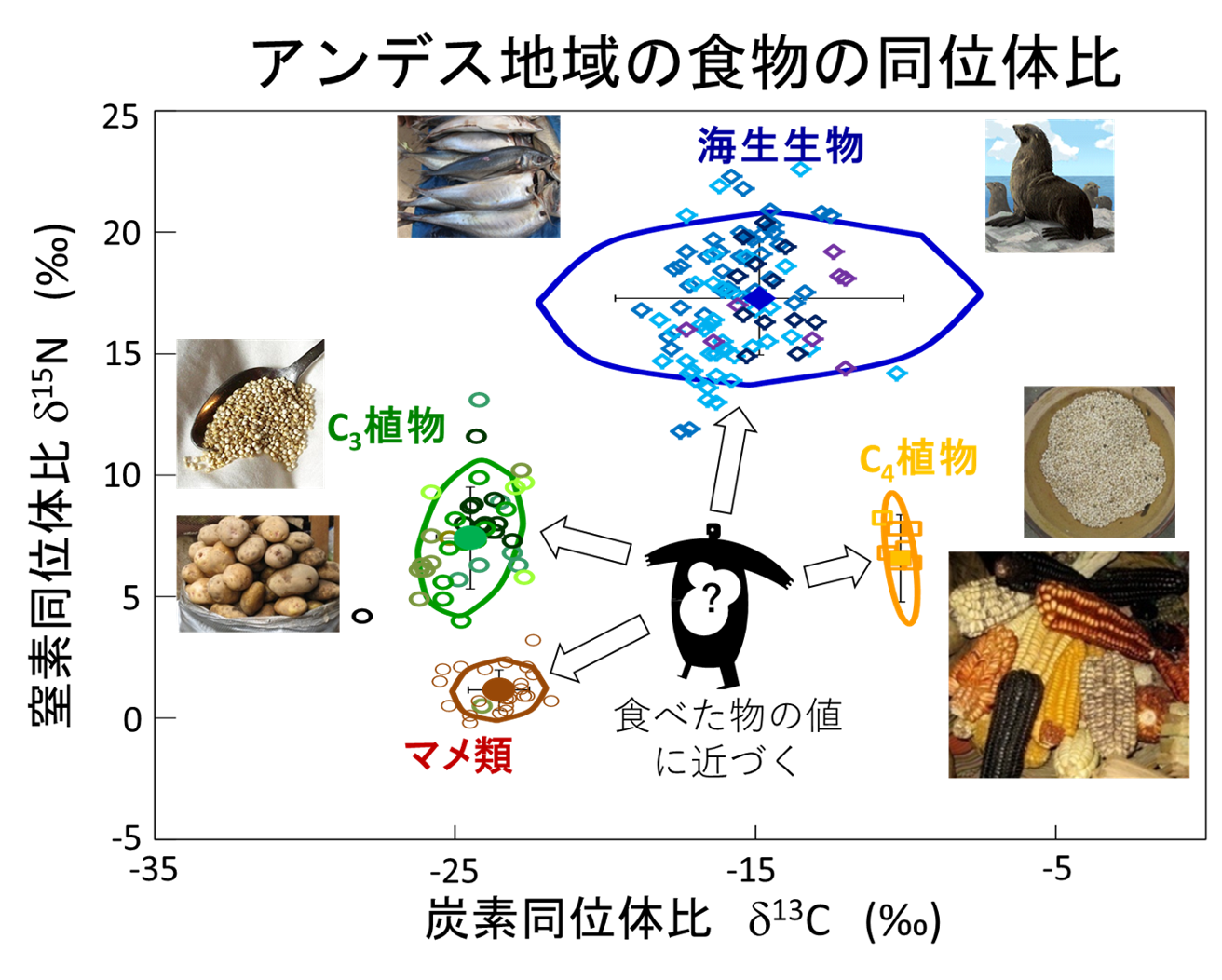

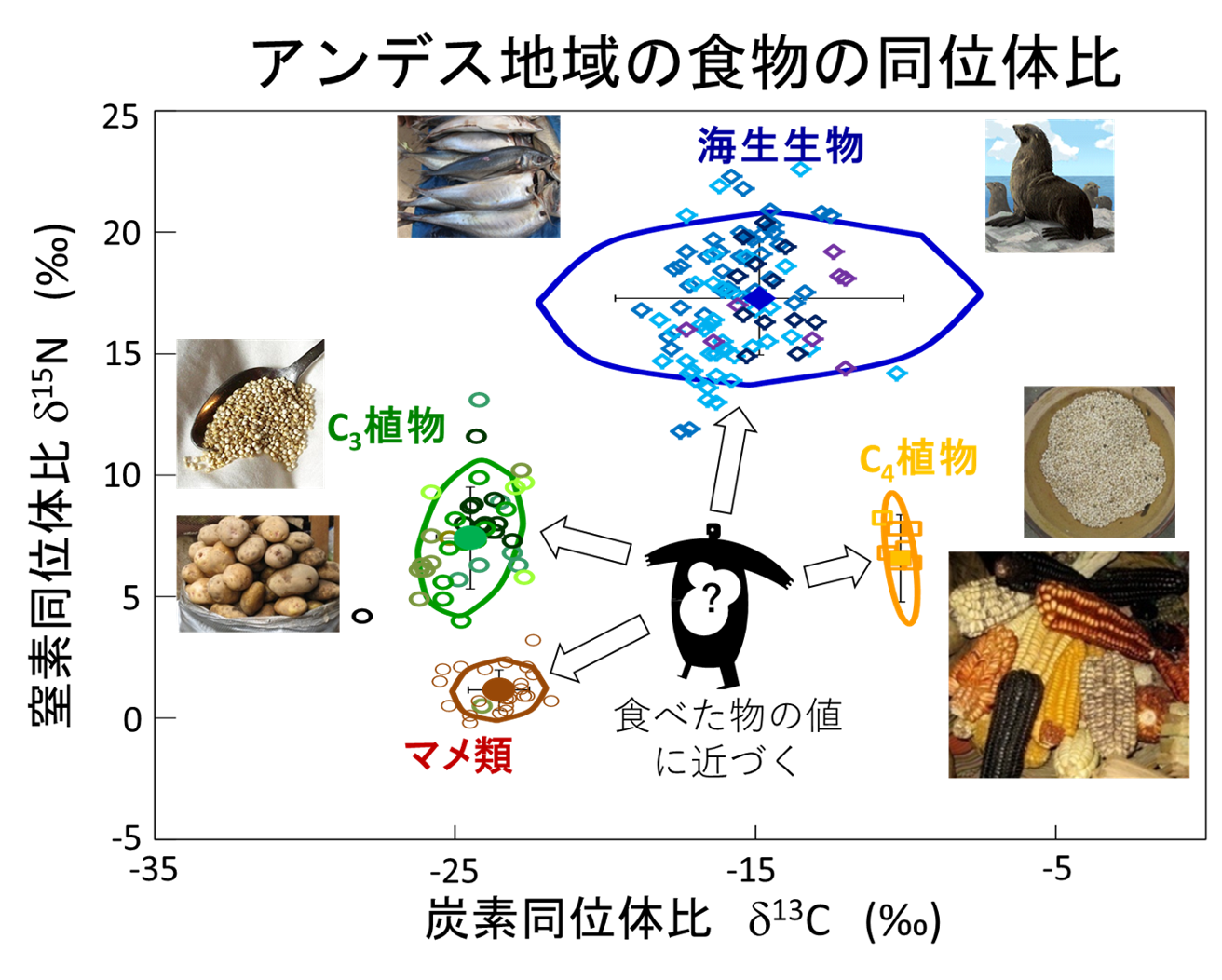

トウモロコシが彩る古代アンデスの台所

古代人の食べ物の推定には様々な方法がありますが、同位体分析を用いると、一人一人の食べた物を調べることができます。ヒトの食物となる動植物は、光合成回路の違いや栄養段階の違いから、異なる炭素同位体比と窒素同位体比を有するいくつかのグループに分けられます。ヒトの体組織は摂取した食物で形成されることから、古代人の体組織の同位体比を調べて食物の値と比較することで、そのヒトが摂取した食物を推定できます。私たちの調査チームは、ペルー北部高地のパコパンパ遺跡から出土した古人骨を分析し、古代アンデスの人々が食べていた食物を推定しました。

くわしくみる

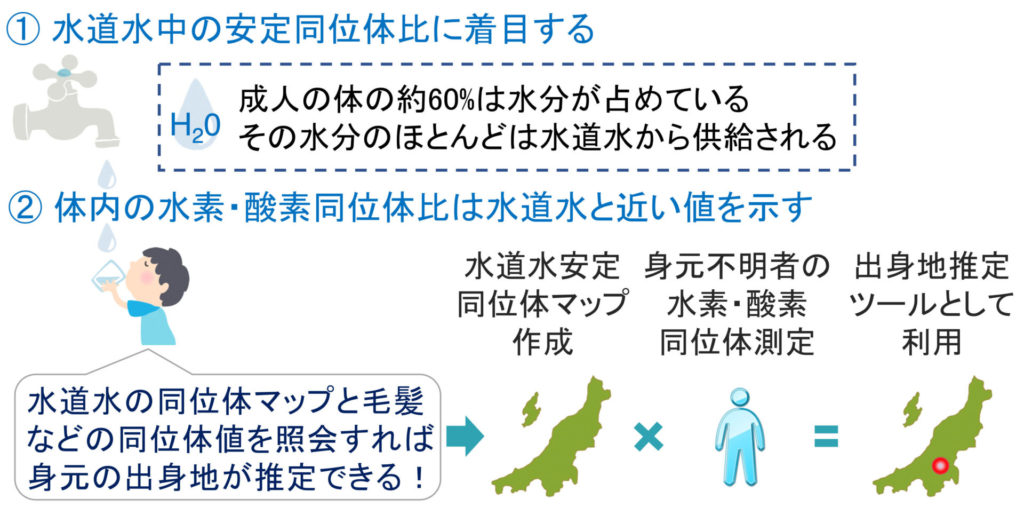

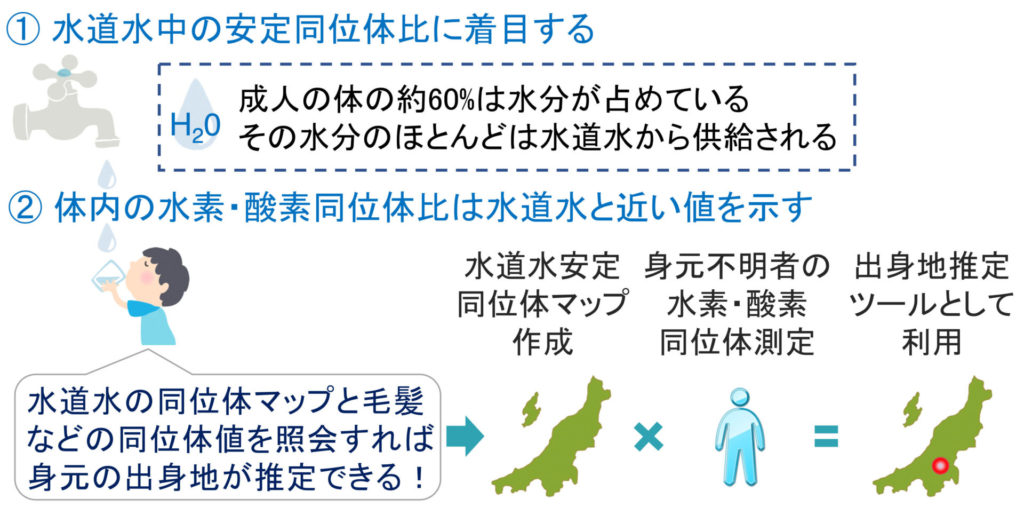

安定同位体を用いた身元不明者の出身地推定法の開発

わが国では、年間約8万人を超える行方不明者がいらっしゃいます。その多くは無事に発見されますが、不幸にも亡くなる方もいらっしゃいます。特に、身元を明らかにする所持品を残さず亡くなる方の身元を明らかにするのは非常に難しいことです。加えて、認知症を背景にした高齢者の行方不明者も増加しており、解決すべき問題です。私たちは、体の中にある安定同位体に着目して、身元不明者の在住地の推定を可能にするツールの開発を目的として研究を進めています。この研究は、従来利用されている身元特定法(人体の特徴、似顔絵、歯科所見、DNAなど)の方法と組み合わせることによって、より精度の高い身元特定法の確立につながります。

くわしくみる

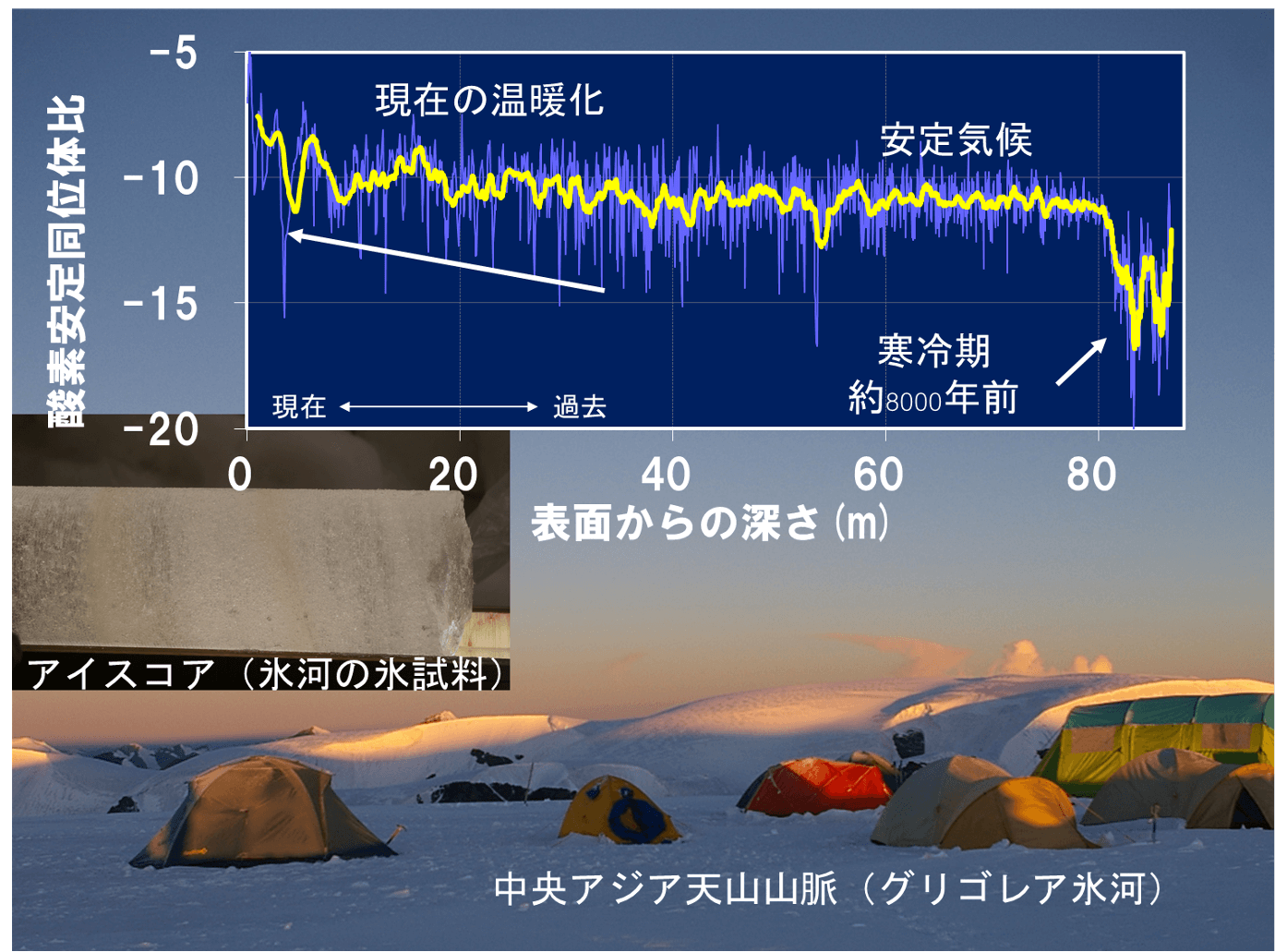

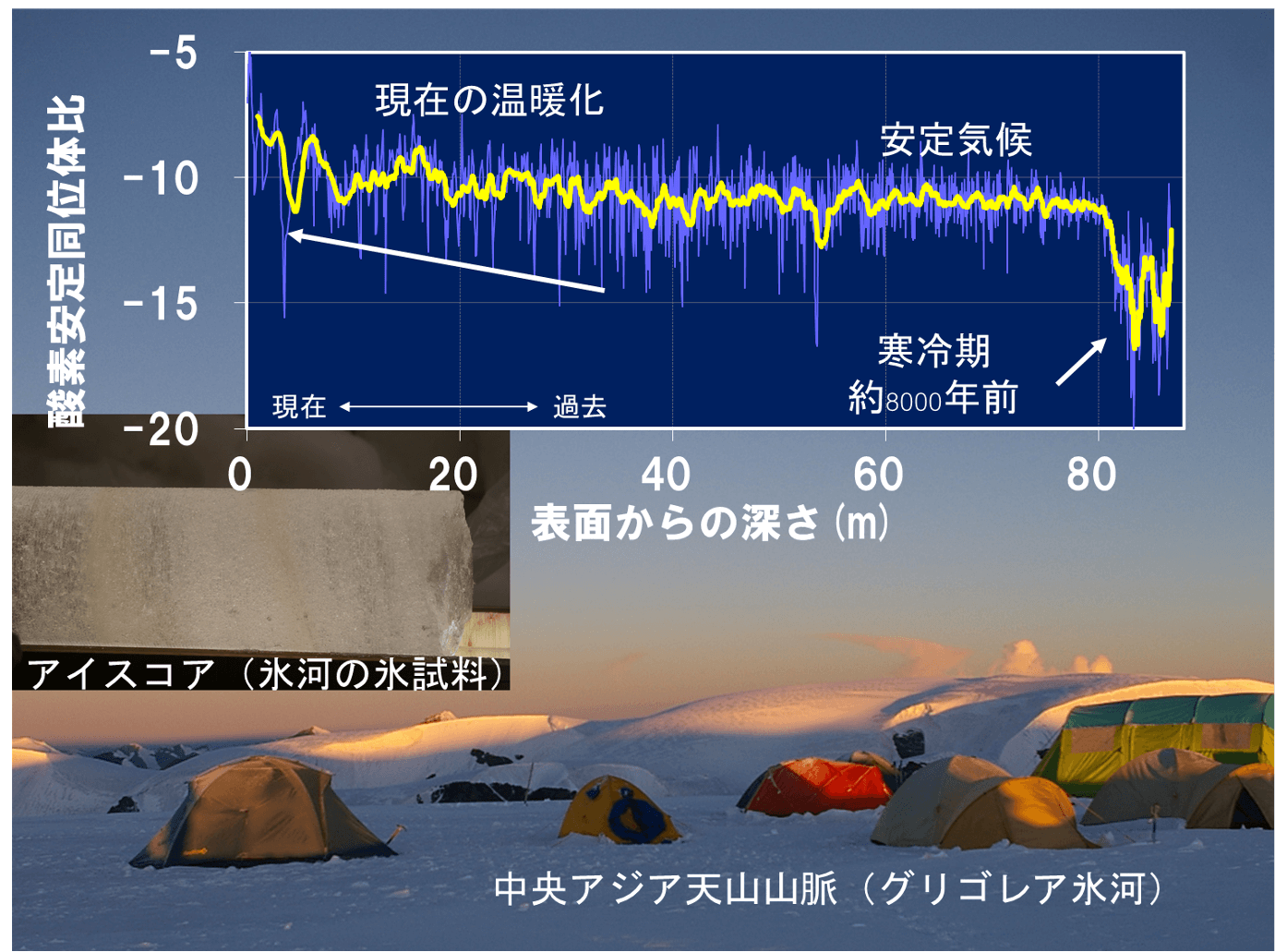

呼び覚ませ!氷河の記憶 -シルクロードの気候変動-

極地や高山に分布する氷河は、過去数百から数万年にわたって毎年雪が積もり重なって形成されたものです。氷河の中に保存された雪の年輪を掘削して得た円柱状の氷の試料を、アイスコアといいます。アイスコアの氷の構成する水の安定同位体比を分析すると、その雪が降った当時の気温を推定することができます。雪や雨の水の安定同位体比は、気温が高い時ほど重い同位体をもつ水分子が多く含まれるためです。南極や北極だけでなく、アジアの山岳地帯からもアイスコアが掘削され、世界の過去の気候変動が明らかになってきました。

くわしくみる

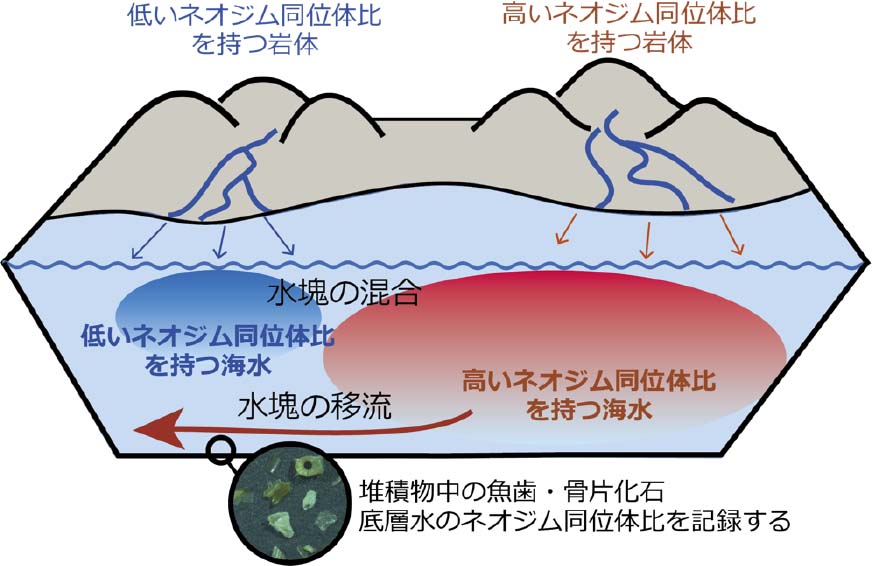

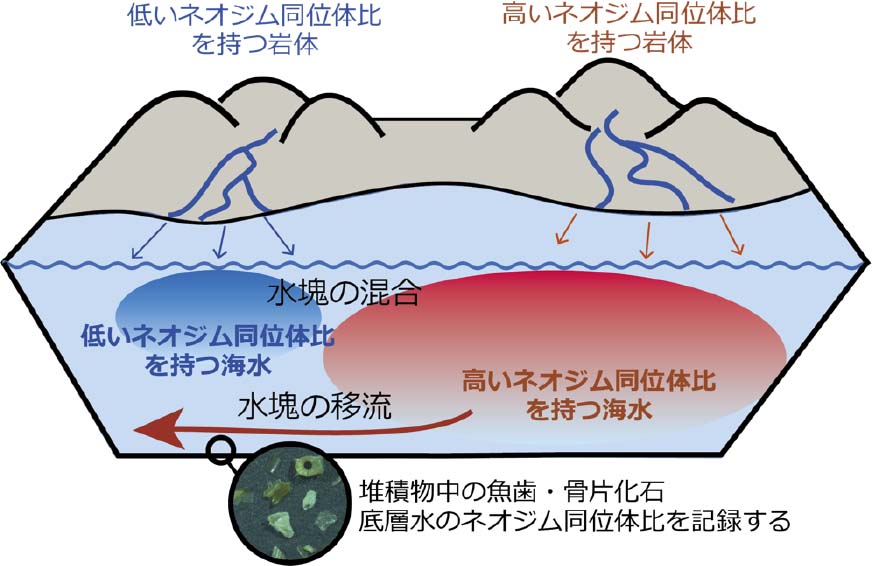

海水の由来の変化から日本海の知られざる歴史を解き明かす

海水のネオジム同位体比は、海域ごとに特徴的な値を持っているため、海水のネオジム同位体比を分析することで、海水の移流や海水の混合を化学的に捉えることができます。現在の海洋であれば、ネオジム同位体比を用いなくても、物理観測やより簡便な化学分析からもこれらの海水の移流や混合を捉えることができますが、過去の海洋ではこれらの現象を捉えることのできる方法は限られます。

海底堆積物から産出される魚歯・骨片化石は、堆積当時の底層水のネオジム同位体比を記録しており、過去の海洋で起こった海水の移流や混合を解析できる非常に強力な化学トレーサーの一つです。この化学トレーサーを日本海で得られた海底堆積物に初めて適用し、日本海の閉鎖史を解析した研究について紹介します。

くわしくみる

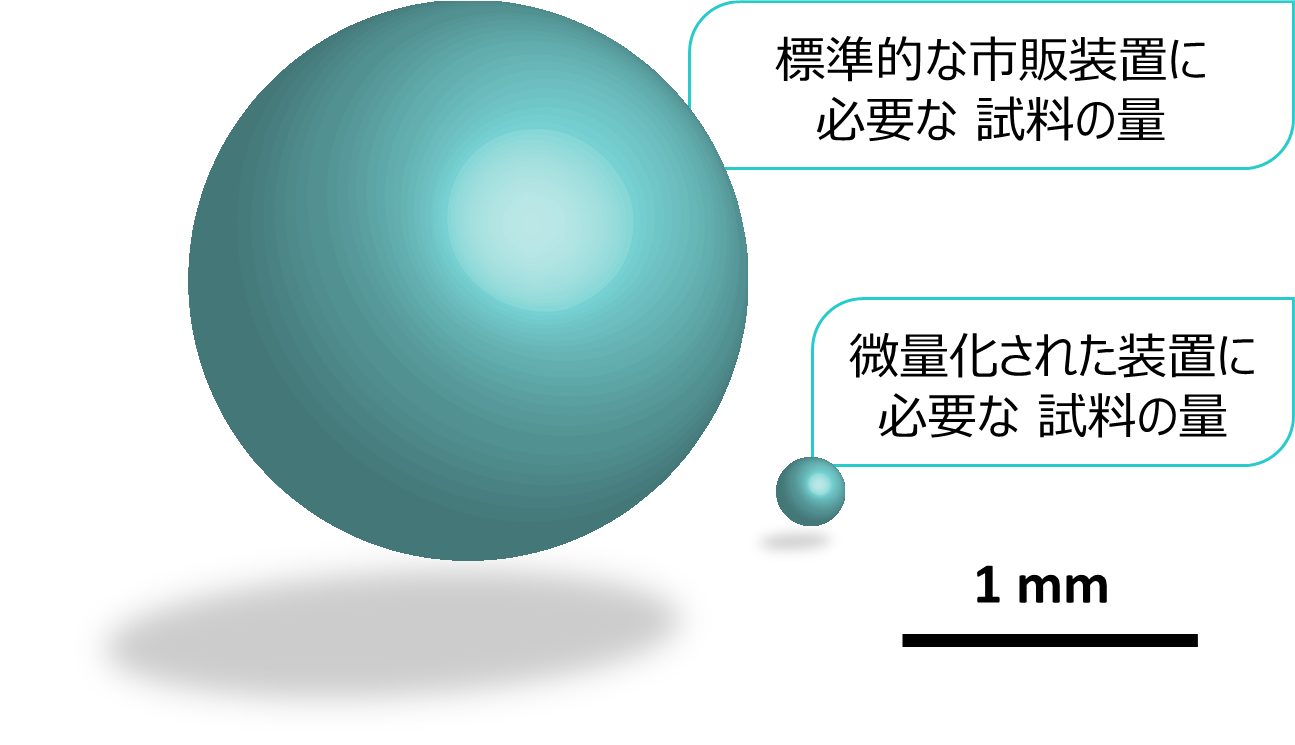

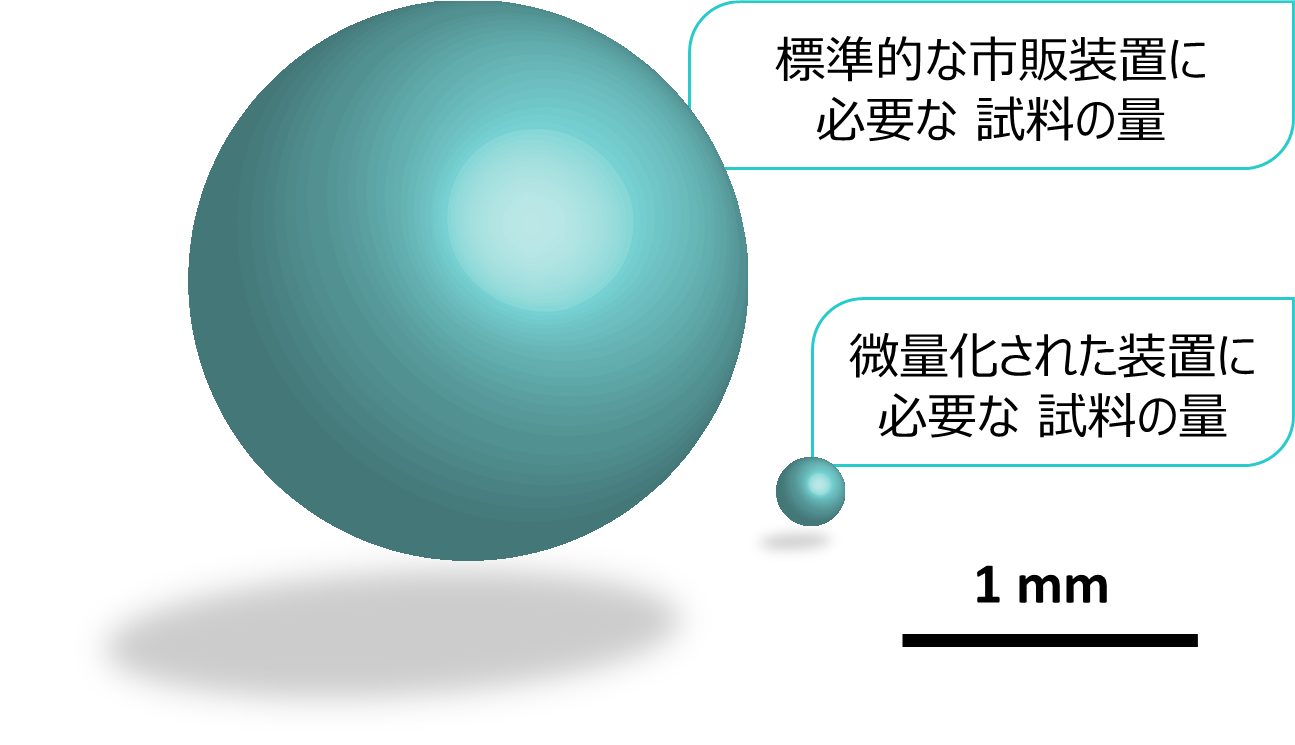

試料が少ない時はコレ! 微量同位体分析手法

安定同位体比は、多様な自然の中の物質の動きを研究するのに適した便利なツールです。しかし大きな自然は目に見えない小さな物質が多数集まった複雑な混合物でもあるので、そのまま測定するのではなく、あらかじめ個々の物質に分けてからそれぞれの同位体比を求めるほうが望ましいことが多くあります。ここではそういう「目に見えない」くらいの微小な試料の同位体比を測定して研究に役立てるために私が行ってきた、分析への工夫(分析装置の微量化)についてお伝えします。

くわしくみる

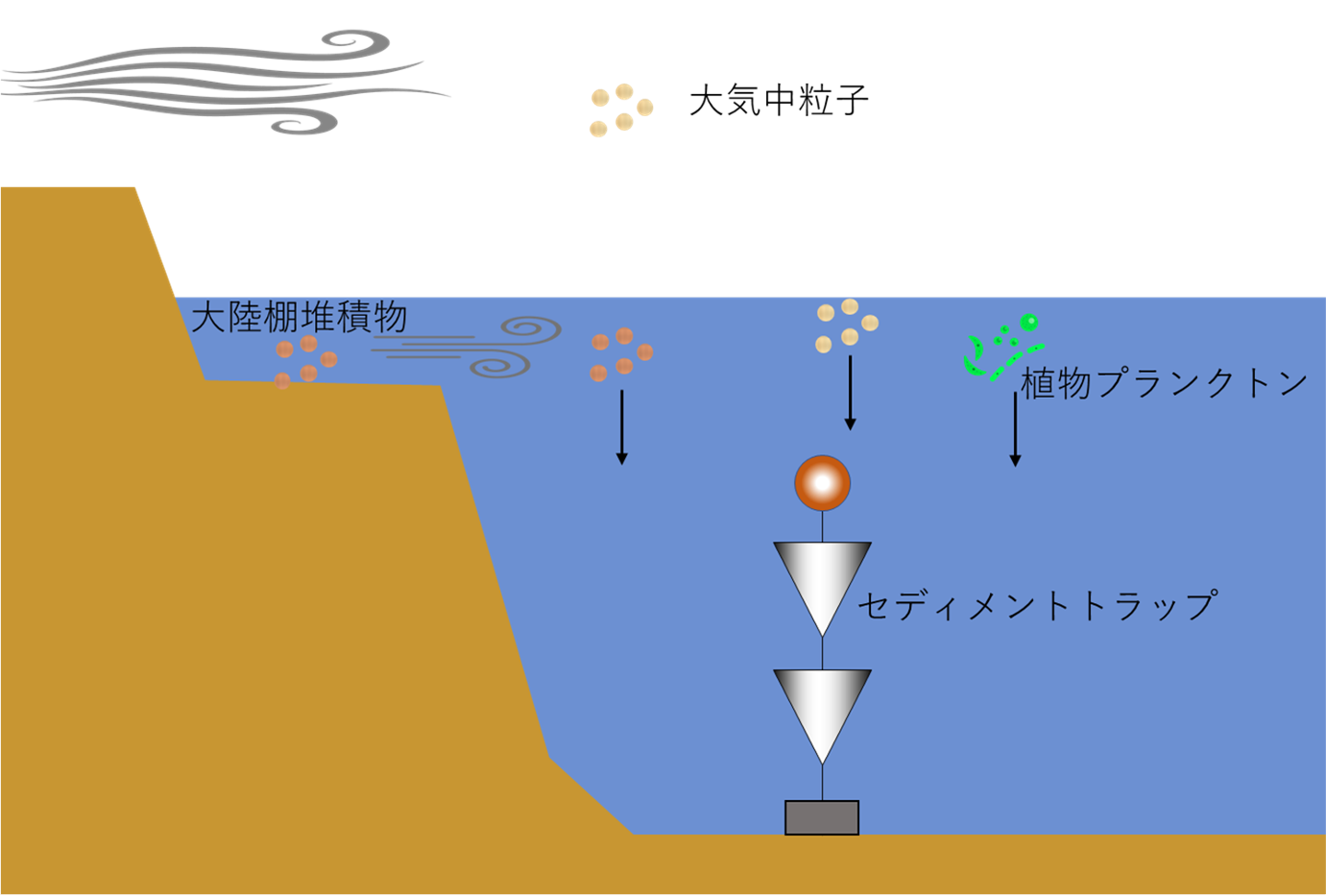

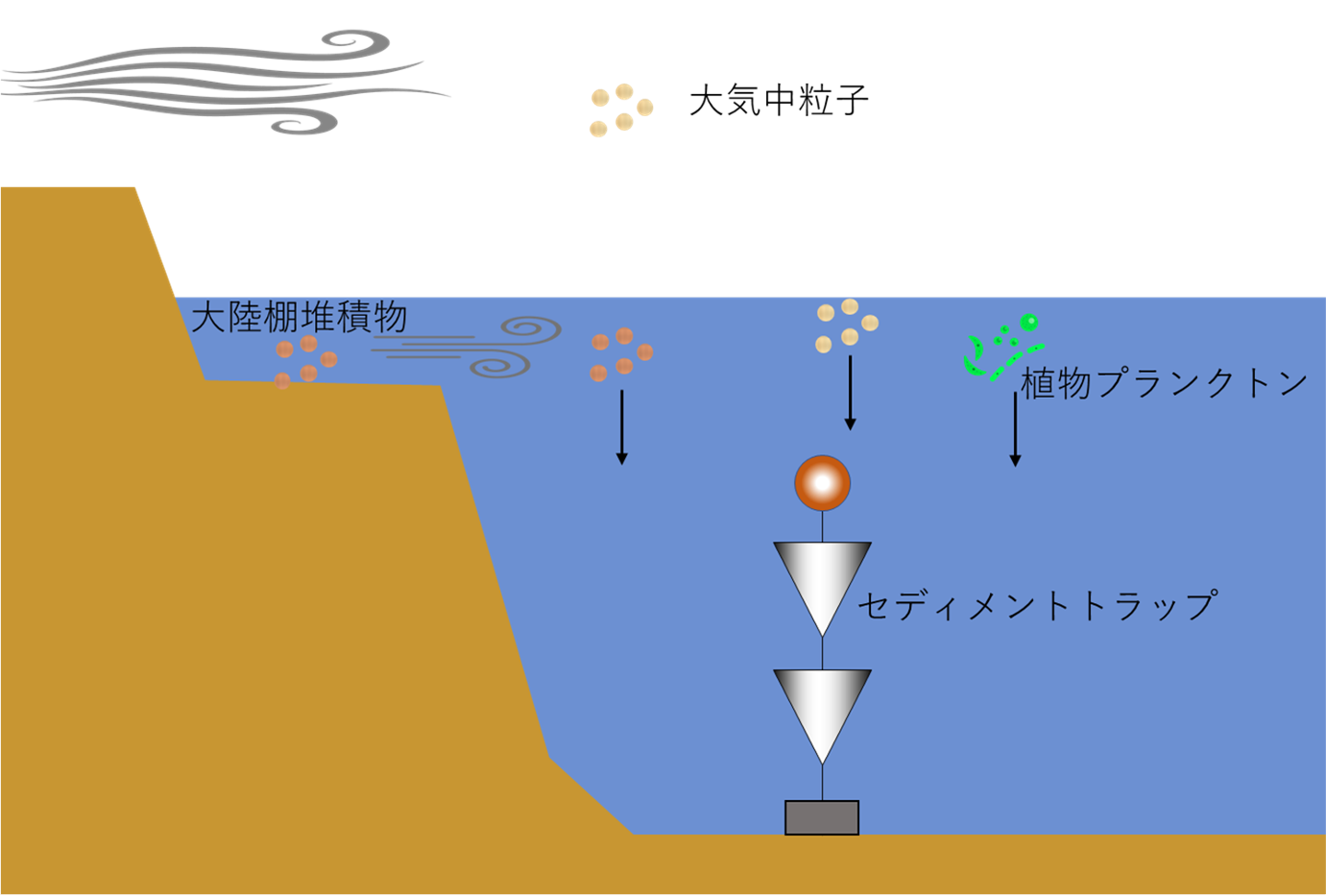

日本海に沈む微量金属たちの産みの親は誰?

海水中の微量な金属の中には、海洋に生息する植物プランクトンに必須もしくは毒性を示すものがあります。この微量金属は、岩石の風化・浸食および人間活動による放出によって大陸から海洋へ運ばれ、海水中で粒子となって、海底堆積物へと除去されます。私たちの研究では、日本海の沈降粒子に含まれる微量金属(ニッケル、銅、亜鉛、鉛)の同位体比を分析し、それらの元素の起源を明らかにしました。沈降粒子に含まれるニッケル、銅、亜鉛は、黄砂や海底堆積物に加えて、生物活動によって生産された有機物に由来することがわかりました。沈降粒子に含まれる鉛は、化石燃料の燃焼などの人間活動によって放出された鉛に由来することがわかりました。

くわしくみる